そうめん・ひやむぎは冷やして夏に食べることが圧倒的に多い食品で、夏の風物詩となっています。高温多湿の日本の夏は、のどごしのいいそうめんが人気です。また、ゆで時間は約2分で手早く調理できるのも魅力です。 そうめんは地域によって食感や味が異なる傾向があります。ふるさと納税を利用して、その土地独自の製法やこだわりのそうめんを味わってみませんか?

北海道

-

冷蔵

冷蔵【ゆめちから小麦使用】生そうめん(1人前×10袋)【2...

[北海道恵庭市]

寄付金額 11,000円

ゆめちから小麦を使用したもちもち食感の生そうめんです。

-

冷蔵

冷蔵大雪生ひやむぎ・生そうめん12食セット(ストレートつゆ...

[北海道東川町]

寄付金額 13,000円

暑い夏にはピッタリの生ひやむぎ、生そうめんの詰め合わせセット。

-

トマトジュースと手延べ麺とハチミツの詰め合わせ

[北海道下川町]

寄付金額 14,000円

トマトジュースが苦手な方でも好きになる美味しさ。

-

下川手延素麺 珊瑠の糸360g~北海道下川町産はるゆた...

[北海道下川町]

寄付金額 5,000円

日本最北の手延べ麺の里で冷涼な気候を生かして職人が作った、小麦の豊かな風味あふれる手延べ素麺です。

-

小豆島手延素麺 北海道津別町産小麦100%使用 5袋セ...

[北海道津別町]

寄付金額 6,000円

手延べならではの熟成で生まれた強いコシと滑らかなのど越し 夏ギフト 夏の贈り物 お中元 国産小麦使用 北海道 津別町...

-

小豆島手延素麺 北海道津別町産小麦100%使用 ギフト...

[北海道津別町]

寄付金額 7,000円

手延べならではの熟成で生まれた強いコシと滑らかなのど越し 夏ギフト 夏の贈り物 お中元 国産小麦使用 北海道 津別町...

-

北海道 旭川市 藤原製麺 製造 そうめん 乾麺_03484

[北海道旭川市]

寄付金額 16,000円

北海道旭川市の藤原製麺で製造された そうめん は、北海道産小麦を使用

-

トマトジュースと手延べ麺詰め合わせ

[北海道下川町]

寄付金額 14,000円

美味しいトマトジュースと手延べ麺を届けます

北海道地方は一年を通して冷涼な気候の土地です。「暑い夏にそうめんを食べる」という習慣がないためか、そうめんの生産はあまり盛んではありません。

そんな北海道では、ふるさと納税のお礼品として「生ひやむぎ」を用意しています。そうめんといえば乾麺が一般的ですが、生そうめん・生ひやむぎもあります。

生麺は長期保存のできる乾麺とちがい、日持ちしない分新鮮で、もちもちっとした食感と強いコシ、そしてツルリとした滑らかさが特徴です。冷やして食べるのはもちろん、コシがあるので温かくしても美味しく食べられます。

東北地方

-

亀山製麺所の15種お楽しみセット 30人前(計15束)...

[山形県寒河江市]

寄付金額 13,000円

創業百年老舗の味 全15種類の乾麺が勢ぞろいのバラエティセット(◎沖縄県・離島発送可)

-

【創業136年】「今田製麺」老舗のギンギンそうめん、ひ...

[山形県河北町]

寄付金額 15,000円

☆東北は山形からたっぷり54人前の冷麦とそうめんのセットをお届けします。

-

山形の夏麺セット(30食入り)

[山形県村山市]

寄付金額 10,000円

自慢の「葉山そば」・夏の国民食「そうめん」・夏の定番「ひやむぎ」をセットにしました。

-

亀山製麺所のお腹いっぱいセット40人前(計20束)【蕎...

[山形県寒河江市]

寄付金額 13,000円

創業百年老舗の味 自慢の乾麺4種類をお腹一杯アソートセット(◎沖縄県・離島発送可)

-

松田製麺あれこれセット(30食入り)

[山形県村山市]

寄付金額 10,000円

松田製麺所の一押しセットです。6種類の麺をご用意。夏も冬も1年中食べられる内容でボリュームたっぷり。

-

![稲庭そうめんチャック袋入800g×2袋(約20人前)[B2-12901] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/1045/104500000/3132888_00_1715654372.jpg)

稲庭そうめんチャック袋入800g×2袋(約20人前)[...

[秋田県湯沢市]

寄付金額 12,000円

「稲庭そうめん」日本三大うどんの一つである「稲庭うどん」のルーツとされています。 無限堂の稲庭そうめんは古式の製造方法に...

-

![稲庭そうめんチャック袋入800g×3袋(約30人前)[B8-12901] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/1045/104500000/3132886_00_1715655063.jpg)

稲庭そうめんチャック袋入800g×3袋(約30人前)[...

[秋田県湯沢市]

寄付金額 18,000円

「稲庭そうめん」日本三大うどんの一つである「稲庭うどん」のルーツとされています。 無限堂の稲庭そうめんは古式の製造方法に...

-

![稲庭手延べそうめんカップ麺2種類8個入り[B2-9301] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/1433787/104500000/3166826_00_1745381255.jpg)

稲庭手延べそうめんカップ麺2種類8個入り[B2-9301]

[秋田県湯沢市]

寄付金額 12,000円

【ふんわりたまごの温そうめんと稲庭手延柚子みそ味】のセットです。 お手軽に食べれるカップ麺の本格志向と健康志向を重視した...

東北地方は古くからそうめん作りが盛んな土地で、現在まで続く地域それぞれの伝統の味が楽しめます。

宮城県には「白石温麺(しろいしうーめん)」というブランドのそうめんがあります。一般的に手延べ製法のそうめんには食用油を使いますが、これは油を使用しない10センチほどの短く太めの麺が特徴です。

岩手県がお礼品として用意しているのは、稗(ひえ)を練りこんだ「稗そうめん」です。稗は優れた栄養価を持つとされ、くるみのような甘味のある味と独特の食感が特徴です。

青森県からは、地元で生産された「紫黒米(しこくまい)」を練りこんだそうめん。紫黒米はアントシアニンという色素を含むモチ玄米のことです。

秋田県は「稲庭うどん」の産地として有名ですが、「稲庭そうめん」もあります。「稲庭そうめん」は、従来のそうめんとは製法が異なり油を使っていません。「稲庭うどん」と同じ製法で作られたそうめんです。

関東地方

-

麺でおなかいっぱいセット

[東京都あきる野市]

寄付金額 10,000円

麺でおなかいっぱいセットをお楽しみください

-

花よめひやむぎ・そうめん詰め合せ+栃木県産小麦のこだわり麺

[栃木県]

寄付金額 10,000円

しっかりとしたコシのある「ひやむぎとそうめん」詰め合わせ!小麦のこだわり麺もお試しください。

-

島田ひやむぎ・そうめん(各7袋)詰め合わせ+こだわり麺...

[栃木県那須烏山市]

寄付金額 14,000円

コシのあるひやむぎ・そうめん詰め合わせと、栃木県産うどん「はあとこ」のセット。

-

満さく麺詰め合わせ(20束詰め合わせ)

[東京都北区]

寄付金額 50,000円

ツルツルとした食感と透き通るような透明感が自慢の満さくうどんを含めた全シリーズの詰め合わせ。

-

『乾麺セット 金子製麺』

[神奈川県中井町]

寄付金額 10,000円

創業明治10年、代々継承の製法により導き出した、風味とコクが特徴の本格製麺をご堪能ください。

-

明治六年創業 武州羽生名産 「花袋めん5種詰め合わせ」...

[埼玉県羽生市]

寄付金額 13,000円

★羽生市の名産【花袋めん5種詰め合わせ】4kg(40人前)でお届けします!

-

明治六年創業 武州羽生名産 「花袋そうめん」 40人前...

[埼玉県羽生市]

寄付金額 13,000円

★羽生市の名産【花袋そうめん】4kg(40人前)でお届けします!

-

【夏季限定】涼麺セット(そうめん・ひらめん・茶そば・細...

[茨城県大子町]

寄付金額 10,000円

そうめん・ひらめん・茶そば・細切りそば・中華麺、夏に人気のある麺ばかりをセレクトしました。

関東地方では、そうめんをはじめとする麺類の製造が広く行われており、その種類は伝統的なものから変わり種までさまざまです。

栃木県といえばいちごの「とちおとめ」が有名ですが、「とちおとめ」を生地に練りこんだ「苺そうめん」というのがあります。ピンク色の生麺で、いちごの甘い香りがするのが特徴です。

神奈川県では、国産天然ゆず粉末を練りこんだ「さっぱり柚子切りそうめん」がお礼品として用意されています。

埼玉県川越市は、江戸時代に将軍家へそうめんを献上していたとされるほど当時からそうめんが特産品でした。時代の流れで川越市のそうめんは一時廃れてしまいましたが、それを復活させようとして作り出されたのが、さつまいもを3割ほどつなぎに使った「芋そうめん」です。普通のそうめんに比べると薄いベージュに近い黄色をしていて、クセはなくほのかにさつまいもの香りがするのが特徴です。

中部地方

-

大門そうめん(そうめん5個セット)

[富山県砺波市]

寄付金額 15,000円

細く長い麺がくるくる巻かれた丸まげ状の手延べ素麺と、大門素麺用に製造した麺です。

-

ひゃんでそうめん(600g×4袋)約24人前 松代そば...

[新潟県十日町市]

寄付金額 6,000円

これはすごいぞ!のど越しとコシの強さが自慢の「ひゃんでそうめん」をお届けします。

-

七福醸造のめんだし3本セット めんつゆ 2倍~3倍濃...

[愛知県碧南市]

寄付金額 11,000円

だしの風味が豊かに生きた、化学調味料不使用のめんつゆです。

-

【さとふる限定】古式手延一丈そうめん一丈きしめん詰合計...

[愛知県安城市]

寄付金額 13,000円

職人技が光る古式手延べ麺の詰め合わせ

-

冷蔵

冷蔵【全12回】厳選!季節を彩る旬のバラエティ定期便 H0...

[愛知県碧南市]

寄付金額 189,000円

碧南自慢の返礼品を毎月お届け致します【全12回】 ・返礼品はお申込み翌月から毎月1回お届けします。 ・順次発送となりま...

-

大門素麺2個・砺波めんつゆセット(化粧箱入り)

[富山県砺波市]

寄付金額 9,000円

コシの強さが自慢の大門素麺を濃縮甘口めんつゆでお楽し下さい.冷たい麺でも温かい麺の調理でもお召し上が

-

ひゃんでそうめん・ひやむぎ(600g×各2袋)計4袋 ...

[新潟県十日町市]

寄付金額 6,000円

これはすごいぞ!のど越しとコシの強さが自慢の「ひゃんでそうめん&ひやむぎ」です。

-

ひゃんで乾麺4種セット(そば・うどん・そうめん・ひやむ...

[新潟県十日町市]

寄付金額 11,000円

これはすごいぞ!のど越しとコシの強さが自慢の「ひゃんで乾麺4種」をお届けします。

中部地方にも伝統的なそうめんや個性派のそうめんがたくさんあります。静岡県の「うなぎめん」や、織田信長が食したとされる石川県の「輪島そうめん」、富山県の「白えび素麺」や丸まげ状の「大門(おおかど)素麺」、愛知県の「半生そうめん」などです。

愛知県のお礼品には、珍しい半生タイプの「和泉手延長そうめん」と「和泉手延長ひやむぎ」があります。乾燥させた麺に湿った風を送る「半生もどし」という独自の製法によるもので、麺の表面が滑らかでツルツルしたのどごしです。通常のそうめんは冬場に作りますが、半生そうめんは6月の湿った風に当てるため、夏限定の製造となっています。

岐阜県では、「曲がり麺」と「まっすぐ麺」のそうめんとひやむぎを用意しています。「曲がり麺」は明治期の創業以来の伝統技法で作るコシの強い少量生産の麺、「まっすぐ麺」は昭和から作られるようになった大量生産のできる麺です。夏は冷やして、冬は具だくさんの汁に入れて食べるのがおすすめです。

近畿地方

-

手延そうめん揖保乃糸 特級ひね30束

[兵庫県太子町]

寄付金額 14,000円

揖保乃糸は、良質の小麦粉、揖保川の清流、赤穂の塩を原料とし、熟練した職人が丹精込めて作る逸品です。

-

【宵ごねづくり】 三輪素麺 誉(三輪そうめん ほまれ)...

[奈良県山添村]

寄付金額 10,000円

宵ごねづくりの三輪素麺 誉(ほまれ)

-

手延べ そうめん 揖保乃糸 特級品2.4kg AA4

[兵庫県宍粟市]

寄付金額 20,000円

上質な素麺をご賞味ください。

-

手延べ そうめん 揖保乃糸 上級品1.2kg AA3

[兵庫県宍粟市]

寄付金額 10,000円

揖保乃糸の中でも人気の高い上級品。2日間工程で熟成を重ねた添加物を使用しない健康的な食品です。

-

手延そうめん揖保乃糸 特級ひね21束

[兵庫県太子町]

寄付金額 11,000円

揖保乃糸は、良質の小麦粉、揖保川の清流、赤穂の塩を原料とし、熟練した職人が丹精込めて作る逸品です。

-

【完全手延べ】黒滝村発 手延べ三輪そうめん 2000g...

[奈良県黒滝村]

寄付金額 10,000円

実は冬も美味しく食べられる、黒滝村で作られた、伝統の完全手延べ三輪そうめんをお召し上がりください。

-

手延べ そうめん 揖保乃糸 特級品900g AA2

[兵庫県宍粟市]

寄付金額 10,000円

上質な素麺をご賞味ください。

-

【森崎製麺所】淡路島手延べそうめん 淡じ糸10束(500g)

[兵庫県南あわじ市]

寄付金額 3,000円

明治45年に発売された銘柄を昔ながらの伝統製法で作っております。

奈良県では「三輪そうめん」が有名です。紀元前91年に日本最古の神社の一つである大神神社(おおみわじんじゃ)の大神主に命じられて初めて作られたとされています。大神神社では今でも毎年2月に、その年のそうめんの卸値を決める「卜定(ぼくじょう)祭」が行われます。ここで決まった価格は全国のそうめんにも影響を与えると言われるほどです。

兵庫県は、西播磨地方を代表する播州そうめんのブランド「揖保乃糸(いぼのいと)」が有名です。良質の小麦粉と赤穂の塩、そして清流揖保川の水で作られた逸品です。「揖保乃糸」のそうめんには等級があり、一般的にスーパーマーケットなどで流通しているのは赤帯の「上級」ですが、その上に「特級」や「三神(さんしん)」があります。ふるさと納税のお礼品には、特級の「ひね」という、熟成期間が長くより高級なそうめんも用意されているので、贈答用としてもおすすめです。

滋賀県には郷土料理の「焼鯖素麺(やきさばそうめん)」があります。「焼鯖素麺」は、農家に嫁いだ娘に実家の親が農繁期に届ける「五月見舞い」の習慣に由来する郷土料理です。

中国地方

-

そうめん 1kg 手延素麵 手延べそうめん 菊川の糸 ...

[山口県下関市]

寄付金額 6,000円

夏はやっぱりそうめん!

-

最上の手延べそうめん 5kg

[岡山県浅口市]

寄付金額 15,000円

なめらかなのどごしと、細くてもしっかりとしたコシのある手延べそうめん。

-

最上の手延べそうめん 3kg

[岡山県浅口市]

寄付金額 11,000円

なめらかなのどごしと、細くてもしっかりとしたコシのある手延べそうめん。

-

最上の手延べ麺詰め合わせ 4種入り

[岡山県浅口市]

寄付金額 12,000円

色々な最上の手延べ麺(そうめん、ひやむぎ、ざるうどん、冷し中華)を楽しんでいただける詰め合わせです。

-

![素麺三兄弟とひやむぎ[No.5735-0570] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/832801/097400000/3060657_00_1712016316.jpg)

素麺三兄弟とひやむぎ[No.5735-0570]

[岡山県瀬戸内市]

寄付金額 25,000円

3種類の手延べ素麺と、しっかりした食感とのど越しの良さの手延ひやむぎです。

-

柳井地域ブランド「きんさい柳井」セットS

[山口県柳井市]

寄付金額 20,000円

柳井地域ブランド「きんさい柳井」を中心に詰合せました。「美味しい・楽しい」ふるさと柳井のセットです!

-

かも川 手延べそうめん2.5kg

[岡山県浅口市]

寄付金額 18,000円

「かも川」の定番!しっかりしたコシと滑らかな舌触りがクセになる人気のお品です。

-

そうめん 9kg 50g × 180束 手延素麵 手延...

[山口県下関市]

寄付金額 29,000円

夏はやっぱりそうめん!

岡山県は、かつては近畿地方の兵庫県、四国の香川県と合わせて「三県物」と呼ばれ高値で取り引きされた小麦の産地でした。岡山県の鴨方は、その昔は朝廷への献上麺として名を馳せたほどの手延べ麺の産地です。「備中そうめん」「鴨方そうめん」あるいは「かも川そうめん」などと呼ばれています。手延べならではの程よいコシとつるりとしたのどごしが特徴です。

山口県では、柳井市の赤米「やない金魚米」を使った手延べ製法のそうめんが用意されています。コシの強さとなめらかさ、そして「やない金魚米」の風味と甘味が特徴です。また、柳井市は自然薯(じねんじょ)の人工栽培発祥の地。そこで、自然薯を生地に練りこんだそうめん「柳の糸」が作られました。コシが強いため、夏に冷やして食べるのはもちろん、寒い時季には温かい「にゅうめん」にするのもおすすめです。

四国地方

-

徳島県産 半田屋の手延べそうめん 100g×24束

[徳島県東みよし町]

寄付金額 10,000円

半田屋の手延べそうめん。コシの強さ、風味の良さは、手延べならではの味です。

-

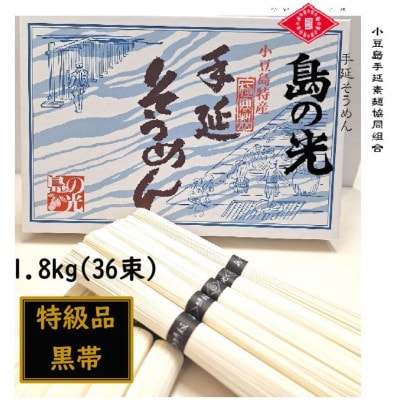

小豆島手延素麺 島の光 【特級品 】素麺の風味と力強さ...

[香川県小豆島町]

寄付金額 15,000円

【島の光「黒帯」】そうめん職人の中でも特に選ばれた数少ない名匠の手によって作られた逸品。

-

極寒製 讃岐のそうめん 2キロ

[香川県観音寺市]

寄付金額 7,000円

うどんだけじゃない!讃岐のそうめんをたっぷり2キロ!

-

清流育ちの 手延べ半田そうめん

[徳島県三好市]

寄付金額 12,000円

食べごたえのある半田そうめんです。

-

小豆島 手延素麺「島の光 特級品・黒帯」1kg(50g...

[香川県小豆島町]

寄付金額 6,000円

≪島の光≫は約400年以上の伝統と技術を守り続けた素麺です。

-

小豆島 手延素麺「島の光 特級品・黒帯」 3kg(50...

[香川県小豆島町]

寄付金額 14,000円

≪島の光≫は約400年以上の伝統と技術を守り続けた素麺です。

-

小豆島手延べ素麺「島の光」5束(250g)×3袋

[香川県小豆島町]

寄付金額 5,000円

小豆島手延べ素麺『島の光』は約400年の歴史を持つ伝統ある逸品です。

-

小豆島 手延素麺「島の光 特級品・黒帯」1.8kg(5...

[香川県小豆島町]

寄付金額 10,000円

≪島の光≫は約400年以上の伝統と技術を守り続けた素麺です。

四国で麺類というと、どうしても香川県の讃岐うどんが思い浮かびますが、香川県は「讃岐そうめん」も特産品の一つになっています。

香川県の小豆島には、およそ400年の歴史を持つ有名な「小豆島そうめん」があります。江戸時代の初期、島の住人がお伊勢参りの道中で三輪そうめんを知り、その技法を持ち帰ったと言われています。手延べにごま油を使っているのが特徴です。

愛媛県は、日本で初めて色付きそうめんを作った地域です。ピンクや緑に着色されたそうめんは、今や全国各地でよく見かけますが、色付きそうめんの元祖は松山市だったのです。「五色そうめん」といい、通常の白色に加え、卵の黄色、抹茶の緑色、梅の赤色、そば粉の茶色の五色です。全て天然素材で着色し、人工着色料は使っていません。

徳島県には手延べの「半田そうめん」があります。これは、ひやむぎや細めのうどんぐらいの太さがあり、もちもちっとした弾力のある食感が特徴です。

九州地方

-

島原手延べ素麺(3.3kg)

[長崎県雲仙市]

寄付金額 10,000円

強力粉を100%使用し伝統の手延べ製法で丁寧に作り上げた本場島原素麺です。

-

【宮内庁献上品】 島原手延べそうめん3kg化粧箱入(島...

[長崎県南島原市]

寄付金額 12,000円

宮内庁献上手延そうめんの製造元。3世代の麺師が30時間以上をかけて製造しています。

-

昔ながらの島原手延べそうめん 50g×100束

[長崎県南島原市]

寄付金額 15,000円

昔ながらの島原そうめん5キロをお届けします。

-

島原手延べ素麺(1.2kg)

[長崎県雲仙市]

寄付金額 5,000円

強力粉を100%使用し伝統の手延べ製法で丁寧に作り上げた本場島原素麺です。

-

【宮内庁献上品】 島原手延べそうめん1kg化粧箱入(島...

[長崎県南島原市]

寄付金額 6,000円

宮内庁献上手延そうめんの製造元。3世代の麺師が30時間以上をかけて製造しています。

-

【宮内庁献上品】島原手延べそうめん2kg化粧箱入(島原...

[長崎県南島原市]

寄付金額 11,000円

宮内庁献上手延そうめんの製造元。3世代の麺師が30時間以上をかけて製造しています。

-

奈良原製麺所 南関そうめん 15束

[熊本県南関町]

寄付金額 14,000円

伝統の完全手延べそうめんを是非ご賞味ください!

-

島原手延べ素麺(1.2kg×2箱)

[長崎県雲仙市]

寄付金額 8,000円

強力粉を100%使用し伝統の手延べ製法で丁寧に作り上げた本場島原素麺です。

九州地方には、昔から今に至るまで伝えられ作られてきた伝統的なそうめんや独自に発展したそうめんがたくさんあります。伝統的なそうめんなら佐賀県や長崎県、変わり種なら大分県の特産品かぼすを使った「かぼす麺」などがあります。

流しそうめんは、宮崎県の高千穂町で昭和30年に誕生しました。暑い夏、野良仕事の合間に外でそうめんをゆで、高千穂峡の冷水と竹を使った涼しげな光景から着想を得て、半分に割った竹に流したのが始まりといわれています。テーブルの上で行う「そうめん流し」は、昭和37年鹿児島県指宿市の唐船峡で、観光用PRとして始まりました。

長崎では、約400年の歴史を持つと言われる「島原そうめん」が有名です。良質の小麦粉を使って丁寧に手延べで作られ、コシが強く歯ざわりが良いのが特徴です。

佐賀県には、神埼市におよそ380年前から伝わる「神埼そうめん」があります。脊振山系の豊かな水を使い、小麦粉の旨味が味わえる麺で、シャキシャキした食感とツルツルしたのどごしが特徴です。

ご紹介した中でも、初めて名前を知ったそうめんやひやむぎのブランドがあったのではないでしょうか。一度食べてみたいそうめんや、普段贈答用にしか買わないような高級そうめん、変わり種のそうめん、いくつかの地域に寄付をしての食べ比べなど、ふるさと納税を利用して、その土地独自の風土に根差した歴史を持つ、夏場には欠かせないそうめんをぜひ楽しんでみてください。