日本の原風景といわれる「棚田」。

壮大で美しい景観を誇り、美味しいお米を育む棚田は、日本の「国民的財産」とされています。一方、農家の高齢化や後継者不足によって、全国各地で棚田が荒廃の危機に直面しているのが現状です。

棚田を次の世代につなげていくために、「応援したいふるさとの棚田」を、さとふるで見つけてみませんか?

棚田とは、山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に造られた水田のことです。自然に寄り添って築き上げられたものであり、その形は一つひとつ異なり、美しく壮大な景観を創り出しています。

棚田の魅力は美味しいお米を育むことだけではありません。雨水や地下水を蓄えることで、地すべりや洪水などの災害の発生を防止する機能があるほか、多種多様な生き物を育む生態系の宝庫にもなっています。

さらに、棚田を核に都市部住民との交流機会をつくっている地域もあり、様々な機能を持つことが注目されています。

棚田を守る生産者の方々の想い

棚田での農作業は、平地にある水田と比べて「労力は2倍、収量は半分」といわれます。大きな機械を使った農作業が困難で、平地にある水田と比べ労力がかかるうえ、限られた面積で栽培するため収穫量が少ないこともあり、農家の高齢化や後継者不足によって、全国各地で棚田が荒廃の危機に直面しています。

それでも、棚田を荒廃させずに守り続けている生産者の方々は、「先祖から受け継いだ大切な財産である棚田を未来に残していきたい」という想いで、米づくりを続けています。

棚田を未来に残すため、私たちにできること

美しい日本の原風景である棚田を未来につなぐために、私たちにできることのひとつが、棚田米を食べることです。それが、生産者の方々への応援につながります。棚田米は収量が少ないため、スーパーなどでは取り扱っていないことも多いですが、ふるさと納税であれば、生産者の方々から直接お礼品として受け取ることができます。

また、実際に棚田を訪れて、魅力を知ってファンになることや、農作業のお手伝いをすることで、棚田を応援することもできます。さとふるの棚田特集では、「棚田を体験できるお礼品」も紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。

越後松代棚田群(新潟県十日町市)

越後妻有地域について

越後妻有地域では、世界最大級の国際芸術祭「大地の芸術祭」が開催されており、地域に内在するさまざまな価値を、アートを媒介に掘り起こして世界に発信しています。

前回2018年は約55万人の来場者数を記録し、経済効果や雇用・交流人口の拡大をもたらしています。また、期間外も1年を通して、約200点のアート作品を楽しめるほか、季節ごとに企画展やプログラム、ツアーも開催されています。

これまで、「大地の芸術祭」の活動を通して、都市と地域の交流を生んできました。

越後松代棚田群について

越後松代棚田群は原風景が残る日本有数の棚田スポットです。特に、「星峠の棚田」は、大小さまざまな水田約200枚がまるで魚の鱗のように斜面に広がり、雲海が発生するベストシーズンには、全国各地からカメラマンや観光客が訪れます。

NPO法人越後妻有里山協働機構の農業チームでは、棚田の耕作・日常管理を行っています。農業チームには、「FC越後妻有」の女子サッカーチームの選手も加わっており、彼女たちは、スポーツ選手としてのキャリアを築きながら、棚田の担い手としても活躍し、地域を支える存在となっています。

生産者の皆さまからのメッセージ

私たちは、「まつだい棚田バンク」の運営に取り組んでいます。担い手のいなくなった田んぼをできる限り多く引き受け耕作しながら、地域外からの会員や地元住民、アーティスト、企業や学生など、多種多様な人々とともに、都市と地域の交流を広げる活動です。

棚田バンク会員になると、棚田で育てた魚沼産コシヒカリの配当米を受け取れるほか、田植え・稲刈りなどの農作業イベントにご参加いただけます(参加は自由選択制)。

越後妻有の棚田を守り、一緒に育ててくれる会員を募集しています。豊かな自然に囲まれながら、私たちと一緒においしいお米を作りませんか?皆さまからのご支援を、お待ちしています。

佐藤農場の棚田(新潟県小千谷市)

魚沼地域について

新潟県の魚沼地域は、日本有数の豪雪地であり、春には山からのミネラルたっぷりの雪解け水が大地を潤します。河岸段丘が作り出す地形に田んぼが広がる、日本有数の米どころです。

佐藤農場の棚田は、そんな魚沼地域の山間部に位置しています。ホタルやトンボが飛びかい、メダカが泳ぐ豊かな自然環境で、佐藤農場の魚沼産コシヒカリ棚田米は作られています。

佐藤農場の棚田米について

佐藤農場の棚田米の美味しさの秘密は、豊かな自然環境だけではありません。育て方にもこだわっています。減農薬・減化学肥料の特別栽培米として、新潟県の認可を受けています。EM菌(有効微生物群)を田んぼに散布して水を綺麗にするだけでなく土に栄養を与え、化学肥料に頼らない「安全・安心」な米作りをしており、残留農薬は検出されていません。

こだわりの製法と、綺麗な湧水、標高300mの地形が生み出す昼夜の温度差によって、お米は美味しく育ちます。佐藤農場の棚田米は、水・土・棚田の気候・雪国の自然が織りなすハーモニーです。

生産者の皆さまからのメッセージ

佐藤農場では、限界集落と呼ばれる豪雪地の棚田を守り、魚沼産コシヒカリ・棚田米を生産しています。

佐藤農場の棚田は、2004年の中越地震で壊滅的被害を受けました。元々は兼業農家だったのですが、代々受け継がれている棚田を守るため、専業農家となって復旧にあたり、耕作放棄されそうな周辺の田んぼを引き受けながら、耕作を続けています。米作りだけではなく、地域の再活性化を目指し、農業体験イベントの開催なども積極的に行ってきました。

雪国の豊かな自然環境が育む美味しいお米を、ぜひ食べてみてください!ふるさと納税での応援をお待ちしています。

毛原の棚田(京都府福知山市)

毛原集落について

京都府の北部に位置する毛原は、鬼退治伝説の舞台として有名な大江山のふもとに位置する集落です。

春になると集落の出入り口に咲く枝垂れ桜が来訪者を迎え、夏は山から吹く風で涼み、秋には棚田一面が黄金色に染まり、冬は銀世界に包まれます。森の中のイタリアンレストラン&ウエディングOZ、カフェを併設したブルーベリーガーデンや、水車小屋、化粧地蔵、棚田を見下ろす氏神・大岩神社などもあり、日本の四季の移ろいを感じることができる、心安らぐ空間です。

毛原の棚田について

毛原には600枚近い棚田があり、日本の棚田百選にも選ばれた、自然豊かな日本の原風景が広がっています。

棚田保全の活動は、20年以上前から続けています。平成9年から田植え、稲刈り体験イベント、棚田オーナー制度など、都市と農村の交流を創出してきました。また、毛原集落では、地域通貨ケーラの運用や、ピザ窯の設置、ゲストハウスや農家民宿、縁側喫茶の開催など、さまざまな活動に取り組んでいます。その結果、新規就農者、定住者を迎えることにもつながりました。

生産者の皆さまからのメッセージ

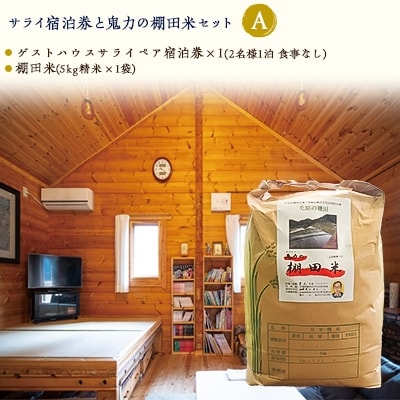

集落一丸となった取り組みは、棚田保全に大きな役割を果たしていますが、少子高齢化、棚田の遊休化は深刻な課題です。毛原の美しい原風景を後世に残していくためには、住民だけでなく、集落外の皆さんの力が必要です。そこで更なる取り組みとして「毛原の棚田サポーター制度」を創設することにしました。「毛原の棚田サポーター制度」のお礼品に寄付していただいた方を、村外村民として認定し、毛原村民証や、棚田米、田植え・稲刈り体験のご案内などをお送りします。金額に応じて3つのコースを用意しています。サポーター制度以外にも、棚田米や日本酒、ゲストハウス宿泊券のお礼品もありますので、ぜひふるさと納税での応援をお願いいたします。

毛原集落は、小さな集落ですが、住む人が元気で笑顔が絶えない1000年続く集落を目指して、住民と集落外のサポーターの皆様と一丸となって地域づくりを進めていきます。

中刈の棚田(山形県尾花沢市)

中刈の棚田について

やまがた百名山のひとつ「翁山」の麓、尾花沢市高橋地区の中刈集落は、小さな山あいの集落です。

翁山は、山形・宮城の県境に位置する標高1,075mの山で、白髪の翁老人と白い鹿が現れた伝説があることが地名の由来とされています。明光寺伝説には、かつて出羽三山と並ぶ信仰の山として栄えたと記されています。

長い歴史を刻む「中刈の棚田」は、やまがたの棚田20選に選ばれ、映画のロケ地にもなっている美しい棚田です。

中刈村づくり実行委員会の取り組み

中刈集落では、中刈村づくり実行委員会が中心となり、雪の時期のキャンドルイベントや棚田フォトコンテスト、棚田グランドゴルフ大会などを開催してきました。米づくりをしていない田んぼには、ひまわりなどを植えることで、棚田景観の保全に取り組んでいます。また、棚田米をふるさと納税の返礼品として提供したり銀座にあるアンテナショップで棚田米のキャンペーンを実施したりと、棚田と集落を守ることへの想いを込めて活動しています。

清流の棚田米 雪きらり

中刈の棚田では、深山のブナ林が広がる山地から湧き出る清流と澄んだ空気、標高約300mの地形が生み出す昼夜の寒暖差により、美味しく貴重な棚田米が育まれます。

この地で作られている「雪きらり」は炊き上がりがふっくらとして一粒が大きく、しっかりした歯ごたえと適度な粘りがあり、さっぱりとした味の食べやすいお米です。冷めてもべたつかず、おにぎりやお弁当にもぴったりです。

みなさまに棚田米を召し上がっていただくことで、美しい里山の風景と文化を守ることにつながります。ぜひご自宅で中刈の棚田米をお楽しみください。

井仁の棚田(広島県安芸太田町)

井仁の棚田について

井仁の棚田は、広島市から北西に約60km、標高500mに位置しています。四方を山に囲まれ、美しい棚田が広がる姿は、霧の中に広がる秘郷「マチュ・ピチュ」をも想像させることから、「いにぴちゅ」とも呼ばれています。井仁の棚田には約500年の歴史があり、自然と寄り添いながら、人から人へ受け継がれてきた場所です。

展望台やカフェから絶景を楽しめる

季節ごとに変化する棚田の美しい景色は、展望台から楽しむことができます。日本の棚田は上から見る場所が多いですが、井仁は下からでも一望できるようになっています。

さらに、「棚田カフェ イニミニマニモ」では、棚田を一望しながら、井仁の棚田や安芸太田町で収穫したお米や野菜、果物を使ったランチやデザートを味わうことができます。

井仁の棚田を応援できるお礼品

井仁の棚田では、清らかな天然水と昼夜の寒暖差により、一層“甘み”の増したお米が育ちます。田植えから稲刈りまで、一粒一粒に思いを込めて育てたお米は、ブランド米として高い人気を得ています。

また、棚田ではかぼちゃも栽培しており、焼酎やクラフトビールも作られています。

「かぼちゃ焼酎 井仁棚田」は、まろやかでとても飲みやすいと評判です。

クラフトビール「井仁の棚田・南瓜エール」は、かぼちゃを加えることで、コク、香り、バランスのよい味わいになっています。

美しい日本の原風景が残る井仁の棚田を、ふるさと納税で応援してみませんか?

蕨野の棚田(佐賀県唐津市)

蕨野の棚田について

蕨野の棚田は、唐津市相知町の南端に位置し、八幡岳北側斜面に扇状の形に拓かれています。日本一の高さを誇る8.5mの石積みが勇壮に連なる様子は、山城を連想させます。1999年には「日本の棚田百選」、2022年には「つなぐ棚田遺産」に認定されました。国の重要文化的景観に選定されている、美しい景観の棚田です。

多くの人材が棚田保全活動に関わるきっかけづくり

蕨野の棚田では、「棚田ウォーキング」やコンサートなどのイベントを開催し、都市住民との交流を図っています。また、佐賀大学農学部と協力し、有機・無農薬栽培の実験や、子どもたちへの環境教育・食農教育にも取り組んでいます。

棚田ボランティアの募集もしており、多くの人材に棚田保全活動に関ってもらうことで、棚田に興味・関心を持ってもらいたいと考えています。

安全で美味しい米づくりにこだわる蕨野の棚田米

八幡岳の中腹に位置する棚田の周りに民家は無く、棚田米は、生活排水の入らない清水で育てています。藁や菜の花を肥料として活用し、稲刈り後は自然に近いかたちで籾の風乾燥を行い、丁寧な栽培管理をしています。また、籾のまま低温保存し、10日に1回ほど精米しますので、1年中新鮮な味わいをご賞味いただけると思っています。

平地より気温が低く水も冷たいため、生育にも時間がかかり、お米の収穫も平地の半分ほどしかありません。しかし寒暖の差や清水で美味しいお米が育ちます。

生産者の高齢化が進み、棚田の維持管理にも厳しい面がありますが、生産者の共同作業により何とか維持できています。皆さまに棚田米「蕨野」をご愛顧していただけることで集落が活性化し、蕨野の棚田を守っていくことができます。ぜひ、ふるさと納税で蕨野の棚田米をお楽しみください。

番所の棚田(熊本県山鹿市)

番所の棚田について

番所地区は八方ヶ岳や国見山など標高1,000m級の山々からなる筑肥山地の南端に位置しています。

かつては、肥後(熊本県)と豊後(大分県)を結ぶ街道筋であり、国境の関所である御番所があったことから「番所」の地名がついています。この地に先人達は、本来は急斜面であった谷筋の山林を切り拓きながら、石積みを組み棚田を作ってきました。番所の棚田は、1999年に「日本の棚田百選」に、2022年に「つなぐ棚田遺産」に選定されています。

イベント開催を通じて、地域の魅力を再認識

「日本の棚田百選」の選定を契機に、2000年より棚田ふれあい探訪ツアーを実施し棚田地域のPRに努めてきました。また、2018年からは地元の祭りと連携し「彼岸花まつり」を実施し棚田の案内や農産物販売等を行っています。

2020年10月にはコロナ終息を願う取り組みとして番所の棚田を舞台に「棚田の灯り」を地元住民等の協力により実施しました。今後もこのような活動を通して地域資源としての理解を深める活動を行っていく予定です。

保全の取り組みと今後の展望

維持管理については、中山間地域等直接支払制度を活用し、集落協定による一斉草刈り作業を行い適正管理に努めています。一方で、高齢化等による離農者も増えてきており遊休農地も年々増加するなど課題もあります。

今後、地元の地域づくりグループや多種多様な団体等の参画による協力体制を整え、適正な維持管理や農業の新規参入を促す取り組みを積極的に行っていきます!美しい景観や棚田の持つ多面的機能を次世代につなぐため、活動を続けていきます。

姨捨の棚田(長野県千曲市)

日本遺産「月の都 千曲」~姨捨の棚田がつくる摩訶不思議な月景色~

姨捨は、平安時代の『古今和歌集』や鎌倉時代の『新古今和歌集』で、月を題材にした和歌が詠まれた舞台であり、鎌倉時代の歌人藤原定家は、この地を「月の都」と称賛しました。

この地域では、水が張られた棚田に月が映る光景を「田毎の月」と呼んでおり、江戸時代に歌川広重がすべての水田に月が映る摩訶不思議な情景を浮世絵に描いたことで、「田毎の月」のイメージが広く人びとに伝えられました。

姨捨は、歴史的に文学や絵画の題材とされてきた月見の名所であり、棚田での耕作や伝統行事を通じて古老の知恵と地域の絆を大切にする教えをはぐくんできた地域です。それらが評価され、「月の都 千曲」として、2020年に文化庁日本遺産に認定されました。

「棚田貸します制度」で棚田を次世代へ

姨捨の棚田では、1996年から「棚田貸します制度」という棚田オーナー制度を実施しています。市が特定農地貸付法により棚田を地権者から借り受け、会員募集し、貸し付けを行う形で運営されており、棚田の管理や農作業指導は地元農家でつくる「千曲市姨捨棚田名月会」が行います。

会員は田植え、草刈り、稲刈り、脱穀の各イベントに参加し、収穫した棚田米はすべて受け取ることができます。また、農業イベントへの参加は自由で、棚田米のみ受け取れるコースも用意されています。現在、約100組の会員が参加し、姨捨の棚田を拠点に、都市と農村の交流が生み出されています。

姨捨の棚田を応援できるお礼品

水良し土良し気候良しの三拍子揃った棚田で、肥料や農薬を抑えて栽培したコシヒカリは、冷めてもパサパサせず、もちもちとした食感が続くのが特徴です。

また、棚田米で仕込んだこだわりの味噌や、地酒のお礼品も用意されています。

味噌は、職人が気候や原料の状態に合わせて丁寧に仕込みを行っており、じっくりと長い時間熟成させるため、深いコクと味わいを楽しむことができます。棚田米を贅沢につかった味噌は、年に一度、真冬にしか仕込まない特別な特産品です。

信州千曲の地酒「田毎の月」のギフトセットは、「特別純米酒」と「純米吟醸酒」の異なる味わいの日本酒がセットになっています。棚田米と、棚田を潤す良質な水で仕込んだ日本酒を、美しく幻想的な姨捨棚田の情景を思い浮かべながら、お楽しみください。

大垪和西の棚田(岡山県美咲町)

大垪和西の棚田について

大垪和西の棚田は、岡山県美咲町の西部に位置する、瀬戸内地域でも最大規模の棚田です。標高400mの山間地に、360度のすり鉢状に約750枚の棚田が広がっており、場所によっては70~80段を数えることができます。

1999年に「日本の棚田百選」に認定され、農林水産省が作成した「日本の棚田百選」のパンフレットでは表紙を飾りました。また、2022年には、「つなぐ棚田遺産」にも認定されています。

すり鉢状になっている棚田の“底”には、駐車場やトイレを完備した「大垪和西棚田公園」が整備されており、周遊コースもあることから、多くの観光客やカメラマンが訪れます。

サポーター制度やイベント開催で都市部住民と交流

大垪和西の棚田では、「美咲町棚田保存地区連絡協議会」が中心となり、棚田サポーター制度や「棚田きんちゃいまつり」の開催等を通じて、都市部に住む方との交流を深めています。

サポーター制度は、正会員と準会員の2つの会員区分から、農作業体験への参加希望状況にあわせて選ぶことができるようになっています。サポーターになると、収穫した棚田米や特産品が受け取れるほか、美咲町名物の「たまごかけごはん」の試食会に参加することもできます。サポーターの募集は、例年4月頃から、美咲町ホームページにて行われています。

棚田を後世に残していくために、米づくりを続けている棚田農家にとって、棚田の景観の美しさや、棚田米の美味しさを感じていただける方と交流することは、元気の源になっています。

山の湧き水と太陽の恵みをいっぱいに浴びて育った棚田米

大垪和西の棚田米は、自然豊かな棚田への環境負荷を抑えるため、化学肥料の使用を基準の半分以下とし、田植え期以降は農薬を使用せずに育てています。

また、棚田に流れ込む水は、山からの湧き水と雨水のみです。生活排水も入らないため、清らかな天水で美味しいお米が育ちます。標高400mに位置するため、昼夜の寒暖差が大きいことも、美味しいお米が育つ秘訣です。注文を受けてから精米することを徹底しており、新鮮なお米をお届けします。

棚田米は、たまごかけごはんブームの先駆けとして全国的にも有名な、たまごかけごはん専門店「食堂かめっち。」にも提供されています。

山の湧き水と太陽の恵みをいっぱいに浴びて育った「棚田米」をぜひご賞味ください!

東後畑の棚田(山口県長門市)

東後畑の棚田について

山口県北西部に位置する長門市は、日本海を見渡す港町です。本州最西北端の向津具(むかつく)半島の根元部分に位置する「東後畑の棚田」では、眼下にコバルトブルーの日本海が広がっており、海と棚田の美しいコラボレーションを見ることができます。

特に5月下旬〜6月上旬の日没後は、水を張った棚田の向こうに、夕日が沈む日本海と、イカ釣り漁船の漁り火が輝く絶景を望めるため、毎年多くのカメラマンが訪れます。

「棚田の花段」プロジェクトで、耕作放棄地を新たな観光スポットへ

向津具(むかつく)半島一帯は、昭和50年代までは約25,000枚の棚田で埋めつくされていましたが、耕作放棄地が年々と増えつづけ、かつての里山の風景を変えてしまいました。

そこで、棚田を活用し、自然と共に人が賑わう元気な地域を創出する為、2019年から「棚田の花段」プロジェクトを開始しました。

耕作放棄地となっていた農地を復田しハーブを植え、棚田の景観保全と、栽培されたハーブの特産品開発などに取り組んでいます。ジェラート店とも連携したことで、週末には県内外から多くの方が棚田を訪れるようになりました。

東後畑の棚田を応援できるお礼品

東後畑の棚田では、「ねばり」「甘み」「旨み」が特徴のコシヒカリがつくられています。海からの潮風を受けることでお米のミネラル分が多くなり、粘土質の土壌、適度な寒暖差が、粘り・うまみの強いおいしいお米を育てます。安心して食べていただけるよう、栽培期間中の農薬使用量を減らし、化学肥料も必要最低限に抑えて栽培を行っています。

また、棚田米の米粉や、米粉を使用したビスコッティのお礼品もお選びいただけます。

ビスコッティは、ザクザクした食感が魅力の中部イタリアの伝統菓子です。コーヒーやワインとともにお楽しみください。

よこね田んぼ(長野県飯田市)

よこね田んぼについて

長野県飯田市は、長野県の最南端に位置し、東に南アルプス、西に中央アルプスがそびえ、南北に天竜川が貫く日本一の谷地形にある山あいの都市です。

よこね田んぼは、そんな飯田市南東部の千代地区に位置しています。千代地区では昭和30年代から都市との交流が盛んで、現在も農家民泊の先進地として、訪れる人や移住者を歓迎する雰囲気が根付いていると言われており、棚田オーナー制度など交流を生む取り組みも積極的に行われています。

よこね田んぼの周りには民家や電柱などがなく、日本の原風景といえる美しい景観が広がっており、棚田は地域のシンボルとなっています。

地域全体で棚田の保全活動を実施

昭和50年代以前のよこね田んぼは、まさしく「千枚田」の棚田で、田んぼの枚数を数えるのが難しいと言われる程でした。

その昔ながらの棚田は、景観として美しく印象的である反面、耕作者にとっては耕作機械が入りにくいなどの難点もあり、農地の構造改善で3~4枚の田んぼが1枚の大きな田んぼに整備され、現在のよこね田んぼの姿になっています。また、高齢化や後継者不足などにより、平成に入った頃には全体の4割が休耕田となりました。

この状況に危機感を感じた当時の千代地区自治協議会と千代地区環境保全推進協議会は、棚田を千代地区の財産と位置づけ、後世に受け継いでいくため、1998年2月に「よこね田んぼ保全委員会」を発足しました。

2019年には、棚田米や日本酒の販売、棚田オーナー制度の運営などを実施する「NPO法人里山べーす」も加わり、地域全体で、保全活動を継承・継続しています。

よこね田んぼを応援できるお礼品

よこね田んぼの棚田米は、昔ながらの手作業で丁寧に育てられ、収穫後は稲穂を乾燥させるため、“はざ掛け天日干し”されたコシヒカリです。

また、日本酒には“たかね錦”という酒米を使用しており、まろやかな口当たりとコクのある深い味わいが好評です。

よこね田んぼでは、美しい風景を後世に伝えていくため、地域全体での共同作業で米作りを続けています。四季折々に色を変え、懐かしい風景が残るよこね田んぼの美しい景観・伝統・文化を守り続けるため、ふるさと納税を通じて、応援いただけると嬉しいです。

宕陰 越畑・樒原の棚田(京都府京都市)

越畑・樒原の棚田について

宕陰地域は京都市右京区北西部の愛宕山麓に位置する集落で、越畑と樒原の2つの地区から成り立っています。

その歴史は古く、越畑は平安時代前期の814年に、愛宕山白雲寺に仕えていた雲平・竜徳という2人の人物によって開拓されたと記録されています。樒原は「樒(しきみ)」の自生する七谷川水源を開拓した場所といわれ、愛宕参りの宿場町・門前町として発展しました。

越畑・樒原には約800枚の棚田が広がっており、美しい夕日を眺めることができます。

宕陰地域は、特産であるホオズキやオミナエシをはじめとして四季折々に美しい花が咲き、茅葺きの民家など昔なつかしい里山の風景が広がるため、愛宕山参詣客やハイキング、写真の愛好家が多く訪れます。

「越畑フレンドパークまつばら」が都市農村交流の拠点に

「越畑フレンドパークまつばら」は地域の活性化を目指し、地元の有志により1999年にオープンしました。レストランでは、「挽きたて、打ちたて、湯掻きたて」が自慢の絶品の十割蕎麦を提供し、店頭では地元産の果樹(ブドウ)、米、野菜を販売しています。また、京都伏見「招徳酒造」と連携して酒米「祝」のオーナーを毎年募集し、田植えや稲刈り、酒造見学など実際の体験を通じて酒造りも楽しむことができます。

宕陰活性化実行委員会では都市農村交流を促進するため、毎年8月に「宕陰竹灯籠」、10月に「ハロウィン祭」を開催しているほか、田舎での子育てに興味がある世帯を対象に「宕陰ファンクラブ」の会員を募集し、野菜の収穫体験や棚田米のプレゼントなどの特典を用意しています。

棚田を応援できるお礼品

宕陰地区は、一日の寒暖差が大きい気候が特徴です。この気候と愛宕山から湧き出る清水を活かして美味しい棚田米「コシヒカリ」を育てており、お礼品としてお選びいただけます。

また、地酒「純米吟醸 越畑」のお礼品もございます。酒づくりに適した「祝」という品種のお米を越畑の棚田で育て、創業1645年の京都伏見「招徳酒造」が丹精込めて仕上げた地酒です。やわらかな口当たりとお酒本来の豊かな旨味や酸味を、是非お楽しみください。

中山千枚田(香川県小豆島町)

中山千枚田について

中山千枚田は小豆島のほぼ中央に位置しており、「つなぐ棚田遺産」や「日本の棚田百選」にも選定された棚田で、現代では失われつつある昔ながらの農村の景観と伝統文化が色濃く残っています。水を張った田んぼが夕陽に染まる春、青々とした稲が風で波打つ夏、稲穂が黄金色に輝く秋と、いずれも息をのむ美しさでまさに日本の原風景と呼ぶにふさわしい土地です。

中山千枚田の伝統行事である、田んぼに松明をかざしながら歩き害虫を追い払う「虫送り」や、五穀豊穣に対する神々への奉納歌舞伎「中山農村歌舞伎」には約300年の歴史があります。黄昏時の棚田に揺らめく「虫送り」の光の列は幻想的で、映画『八日目の蝉』や劇場版『からかい上手の高木さん』の重要なシーンで取り上げられました。

小豆島町中山棚田協議会について

棚田の美しい景観を守ることは容易ではありません。地域の過疎高齢化が進むにつれて離農が増加し、棚田の荒廃が進んでいきました。その結果、2012年には約800枚ある棚田のうち、水田として耕作されているものは435枚にまで減ってしまいました。

中山千枚田の将来を危惧した地域住民は、棚田とこれまで培われてきた伝統や文化を後世に残していくため、2013年に「小豆島町中山棚田協議会」を発足させました。

協議会では棚田保全のため、地元自治会や水利組合、学校等と協力して様々な取組みを行っています。具体的には、担い手育成を目的とした「棚田アカデミー」の開催や、国内外の大学生向け教育プログラムの受け入れ、小学生向けの稲作体験、水路掃除や草刈り等です。これらの取組みにより、2021年には水田の枚数が490枚まで増加し、荒廃農地も半分以下となりました。

中山千枚田の棚田米について

中山千枚田は急勾配で田んぼ1枚あたりの面積も狭いため、耕作には平地の田んぼの10倍の労力がかかると言われています。それでも農家の方々がこの土地で米作りを続ける理由には、美しい棚田を後世まで残したいという想いとお米の美味しさが挙げられます。

昼夜の温度差が激しく、「名水百選」にも選ばれたきれいな水を米作りに使用できることに加え、農家の方々が手間暇かけて一粒一粒に想いを込めて育てていることが、お米の美味しさの秘密です。

尾戸の口棚田(宮崎県高千穂町)

日本神話の舞台としても知られる高千穂町

宮崎県の最北端に位置する高千穂町は、平地の標高が約300メートル以上で夏・冬の気温差が大きく、四季の変化に富み、自然環境が春の新緑、秋の紅葉となって観光資源の一環を成しています。

また、古事記や日本書紀に出てくる高天原神話や天孫降臨神話の舞台としても知られ、神話を題材とする「高千穂の夜神楽」などの優れた文化や芸能を継承してきました。現在はその神話・伝説にゆかりの深い神社や高千穂峡に代表される景勝地などに多くの観光客が訪れています。

稲を作らない時期も活用される絶景の棚田

岩戸川左岸の大平地区に位置する「尾戸の口棚田」には、対岸の「栃又の棚田」と合わせて1,500枚近くの田畑があり、生産者の方々によって代々大切に守られてきました。目の前には渓谷と峰々の織りなす絶景が広がり、季節によっては朝霧がかかることで、幻想的な風景となります。

また、11月~4月の稲を作らない時期には、棚田と絶景キャンプを楽しめるサブスクリプション式のキャンプ場として開放され、焚き火をしながら棚田を守り継いでいる地域の人と交流するイベントなども開催されます。

先人が築き上げた山腹用水路を守り受け継ぐ

世界的に保全しなければならない農業システムを有する地域として世界農業遺産に認定された「高千穂郷・椎葉山地域」は、1,800ha以上の棚田や、傾斜地にある棚田の水を確保するためにつくられた500km以上の山腹水路網を有し、日本を代表する棚田地域のひとつです。

多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金を活用し、先人達の努力によってつくられた用水路の維持管理や、農地の保全活動が行われています。

浜野浦の棚田(佐賀県玄海町)

浜野浦の棚田について

玄海町の一角、小さな入り江に面した浜野浦地区には、海岸から続く階段のような棚田が広がっています。

浜野浦海岸に流れ込む浜野浦川の両岸に棚田が築かれており、面積11.5haの中に大小283枚の田んぼが連なっています。

特に春の田植えの時期(4月中旬~5月上旬)の夕暮れ時は、海に沈む夕日と黄金に染まる棚田が美しく、その幻想的な景色をカメラに収めようと多くの観光客が訪れます。

日本の棚田百選、恋人の聖地、つなぐ棚田遺産として認定

浜野浦の棚田は、1999年に「日本の棚田百選」、2022年に「つなぐ棚田遺産〜ふるさとの誇りを未来へ」に認定されました。

2007年には「恋人の聖地」としても認定されており、ハートの形をした幸せの鐘「エターナルロック」が設置されています。

貴重な棚田米をふるさと納税で

浜野浦の棚田で収穫されるお米の品種はコシヒカリです。

市場に出回ることが少ない、数量限定の貴重なお米となっています。

自然と人間の営みが作り出した、玄海町を代表する美しい景観の中で育ったお米を、ぜひふるさと納税でお楽しみください。

貝沼農場の棚田(新潟県村上市)

貝沼農場の棚田について

貝沼農場では、新潟県村上市旧朝日地区の棚田でお米を育てています。

ブナの原生林が蓄える、冷たくミネラル豊富な水に支えられたこの土地は、平地から標高300メートルに及ぶ最奥地まで、急斜面に這うように棚田が広がっています。昼から夜にかけて生じる大きな寒暖差が、艶やかな質感と噛むほどに広がる甘みをもたらし、冷めてもおいしいお米を育みます。

パックごはんや有機栽培米もお選びいただけます

貝沼農場の「棚田米コシヒカリ」は、厳しい自然環境で磨き上げられた、もちもちとした食感と強い甘みが特徴です。常温で長期保存が可能な「パックごはん」や、農薬・化学肥料を一切使用せず「有機JAS認証」を取得した有機栽培米もご用意しています。ブナの原生林の恵みが育む純粋なおいしさを、ぜひふるさと納税でお楽しみください。

星峠の棚田(新潟県十日町市)

300年以上の時を刻む「星峠の棚田」

新潟県十日町市にある星峠の棚田は、300年以上にわたり受け継がれてきた、日本の原風景といえます。約200枚の田んぼが連なり、まるで魚の鱗のような美しい景観を織り成します。四季折々に異なる表情を見せ、特に雲海が広がる早朝や水田が鏡のように輝く「水鏡の季節」には、全国のカメラマンや世界中の観光客が訪れます。この美しさと歴史が評価され、2022年に農林水産省の「つなぐ棚田遺産」に選ばれました。

棚田を未来へつなぐための挑戦

先人たちが長い年月をかけて育んできた美しい「星峠の棚田」が、存続の危機に瀕しています。担い手の高齢化、農業の厳しい環境と現実、そして過疎化。守る人がいなければ棚田は荒れ、やがて姿を消しておいしいお米を口にすることもできなくなってしまいます。

「星峠の棚田を守る会」では棚田を「守る」だけでなく、「未来へつなぐ」ことを目指して新たな挑戦を始めました。耕作者の所得向上、移住者の受け入れ、関係人口の拡大など新たな仕組みをつくり、多くの方々が棚田と関わることができる環境を整えています。

取り組みの第一歩として、お米に棚田保全費用を含むようにし、耕作者が安心して農業を続けられる仕組みを築きます。これは単なる値上げではなく、棚田で手間をかけて育てた安心・安全なおいしいお米を次世代までお届けするための取り組みです。

厳しくも恵まれた環境で、思いを込めて育てたおいしいお米

「星峠の棚田米」は「魚沼産コシヒカリ」のルーツともいわれています。

1956年に「越の国に光り輝く稲」になってほしいという期待と願いを込めてコシヒカリが開発され、新潟県が「日本一うまい米づくり運動」を推進した結果、1969年に奨励品種となりました。当時、魚沼の農家が購入していた品種が現在の「星峠の棚田米」にあたり、日本を代表するブランド米「魚沼産コシヒカリ」の品質向上に大きく貢献しました。

「星峠の棚田」は強い粘土質の土壌、昼夜の寒暖差、雪解け水と雨水という自然条件が揃う特別な環境です。この厳しくもおいしいお米作りに適した環境で育つ「星峠の棚田米」は、ミネラル豊富で旨みが詰まった絶品の味わいです。モッチリとした食感と深い甘みが特徴で、一口食べれば、そのおいしさに驚くはずです。

その他、「星峠の棚田米」は「温室効果ガスの削減」や「生物多様性の保全」の取り組みを星の数で表示する、農林水産省の「みえるらべる」で最高評価にあたる三つ星を獲得しています。「星峠の棚田を守る会」の思いが詰まった、安心・安全でとってもおいしいお米をぜひご賞味ください。

歌見棚田(新潟県佐渡市)

歌見集落について

両津港から車で30分ほどの距離にある歌見集落では、古くから農業を中心に、時代の変遷に合わせて製塩や漁業、廻船、製炭などによって生計を立ててきました。佐渡の中でも、ブリ漁やマグロ漁などの漁業が盛んなことで知られる地域で、人々は昔から半農半漁の生活を営んでいます。

歌見棚田について

歌見棚田は、日本海を一望できる佐渡屈指の傾斜地、標高50m~100m付近に広がっています。海と山に挟まれた海岸線沿いに並ぶ、歌見・黒姫・虫崎の3つの集落が共同で耕作しており、「歌見田」とも呼ばれます。

隣の黒姫集落には、鬼が田植えを手伝い、その田んぼが豊作になったという「鬼の田植え」の民話があり、田植えの時期には、その民話をモチーフに、地元小学校と共同で鬼に扮して田植えを行うイベントが行われます。ほかにも、新潟大学と連携した農作業の省力化に関する研究や生きもの調査、秋の稲刈りイベントなどが行われ、地域内外の人々による協力体制が生まれています。

棚田の生産者の皆さんからのメッセージ

里山を維持し棚田を守ることは、里海を守ることにつながると考え、耕作放棄地を増やさないために3集落で協力し合いながら耕作を続け、「棚田の保全・里山の維持」につなげています。棚田の美しい景観や文化、そして生物多様性が失われつつある今、この地で紡がれてきた歴史とともに、お米を知り、味わっていただけると嬉しいです。

岩首昇竜棚田(新潟県佐渡市)

岩首地域について

岩首は、新潟県の離島・佐渡島の南東に位置する、群青色の海に面した小さな集落です。人々の暮らしのなかで育まれた里山の風景と、豊かな海が自慢です。

木のぬくもりを感じる家並みを抜けて、山へとつづく坂道を登っていくと、大小さまざまな形の棚田が空へと連なっています。かつては、木炭の里であった岩首集落は今でも落葉広葉樹の里山が広がっており、岩首には落葉広葉樹の蓄えた雨水が湧き水となり流れ込んでいます。また、岩首川には、落差約40mの「養老の瀧」があり、その水を飲むと、子宝に恵まれるという言い伝えがあります。

毎年9月にはその年の五穀豊穣を感謝して「岩首・熊野神社大祭」が行われます。岩首の祭りは約150年前から伝えられていると言われています。佐渡島に残る伝統芸能として鬼太鼓や大獅子が地域の家々を練り歩くまつりの日には、島外からもたくさんの人が集まります。

岩首昇竜棚田について

落葉広葉樹の里山を右へ左へうねりながら登っていく棚田が、天に昇る竜のようにみえることから「岩首昇竜棚田(いわくびしょうりゅうたなだ)」と呼ばれています。高台の展望スポットからは、棚田と海、集落を一望でき、空気の澄んだ日は、海の向こうの越後の山々や新潟市内の街並みがきれいに見えます。特に、水を張った時期の田んぼに朝日が差し込む瞬間は絶景です。この美しい景観を見るために、全国から多くの観光客の方々に足を運んでいただけています。

佐渡市は、2011年6月に「トキと共生する佐渡の里山」として、日本で初めて「世界農業遺産(GIAHS)」に認定されました。評価されたのは、田んぼの生態系に配慮した「生きものを育む農法」の取組みや棚田などの美しい景観、昔から受け継がれている伝統的な農文化であり、GIAHSのランドマークとして岩首昇竜棚田が使われています。

棚田の生産者の皆さんからのメッセージ

江戸時代初期、約400年以上にわたる歴史のある棚田を先祖代々管理してきています。しかし、その現状はとても厳しく、岩首昇竜棚田だけでなく全国の棚田は消滅の一途を辿っています。棚田は平地の田んぼと比較すると労力は2倍、収量は半分と言われるほど非効率な農地であり、かつてのように、お米を作るだけでは棚田を維持していくのは難しいためです。

しかし、棚田の価値はお米だけではありません。棚田の風景は訪れた人をリラックスさせたり、どこか懐かしい気持ちにさせてくれたりします。長い間、棚田を残し続けた人たちの思いがこもっているのだと思います。だからこそ、次の世代に棚田を繋げていくために、棚田を舞台に様々な取組みに挑戦しています。

ぜひ、岩首昇竜棚田の魅力をお楽しみください。また、佐渡ヶ島にお立ち寄りの際には岩首昇竜棚田にも訪れてみてください。

達者棚田(新潟県佐渡市)

達者集落について

達者集落は、佐渡金山で有名な相川市街地からおよそ6km北、佐渡屈指の海岸美を誇る尖閣湾の始まりに位置しています。森鴎外の著書『山椒太夫』で知られる安寿と厨子王ゆかりの里であり、母親と厨子王が「達者で逢えて良かった」と喜び合ったことから、この地名がついたともいわれています。

達者棚田について

海と山に隣接する県道沿いの海岸段丘に3か所ある達者棚田からは、目の前に広がる水平線を見渡すことができます。

地域の有志が集い、田植えや収穫を共同で行っており、刈り取った稲の一部を浜や川沿いではざかけし、ゆっくりと天日干しする昔ながらの方法を採用しています。ほかにも、江の設置やふゆみずたんぼなどの取り組みを通じて、生物多様性に富んだ里山環境を守っています。

棚田の生産者の皆さんからのメッセージ

山の冷たい清流と海から吹く潮風で育ったお米は香りが良く甘みがあり、冷めるとさらに甘みが増すのが特徴です。「お互い達者でいましょう」というゲン担ぎの意味も込めて、このような条件で作られたコシヒカリを「お達者米」と名付けました。味も名前も気に入っていただけると嬉しいです。

片野尾棚田(新潟県佐渡市)

片野尾地区について

片野尾は、日本で最後に残った野生のトキがねぐらをつくっていた地域で、四季折々の表情を見せる棚田や、水平線いっぱいに広がる海を望むことができます。

村の北には、片野尾集落と透き通った海を一望できる村のシンボル「風島弁天」があり、村のはずれには、万延元年に漂着したナガスクジラを弔い、その顎骨を塚にした「鯨塚」もあります。

さらに片野尾は、島内で唯一、歌舞伎を伝承している集落でもあり、郷土芸能「片野尾歌舞伎」が現在まで受け継がれています。

片野尾棚田について

佐渡島南東の小佐渡東端近くに位置し、海に臨む山あいには、全体でおよそ20町歩ほどの大小さまざまな棚田が広がっています。背後には標高500mほどの小佐渡山脈がそびえ、標高が高いことで生まれる昼夜の寒暖差や、年中絶え間なく棚田へ注ぐ冷涼な山の清水、そして片野尾の人々の愛情が、お米のおいしさにつながっています。

棚田の生産者の皆さんからのメッセージ

片野尾では、生活環境と自然との関わりを大切に考え、「佐渡の空にトキを羽ばたかせよう」という運動にも呼応し、ビオトープ(朱鷺の餌場)づくりや、農薬不使用・農薬を減らしたお米づくりに継続して挑戦しています。「片野尾ぬくもり米」は、山の清水をたっぷりと吸い込み、昼夜の寒暖差で鍛え上げられたお米で、艶があり、食味にも優れています。片野尾の人々のぬくもりを感じてくらんしょ。

北片辺棚田(新潟県佐渡市)

北片辺地域について

佐渡北部、外海府中央部に位置する北片辺では、四季を通して、日本海に沈む夕日が田んぼを赤く染める美しい景色を楽しめます。集落内には昔ながらの家々が残り、海岸沿いの藻浦崎には、例年5月下旬ごろに華やかなイワユリが咲き誇ります。

北片辺は、有名な昔話「鶴の恩返し」のルーツの地ともいわれており、劇作家・木下順二が村で語り継がれていた民話「鶴女房」をもとに「夕鶴」として発表したことで、全国に広まりました。

北片辺棚田について

日本海を臨む広大な海岸段丘、標高60~120mの丘陵地に連なる北片辺棚田は、佐渡金銀山の隆盛に伴う人口増加と食料需要の高まりを背景に、1653年ごろから開拓されたと伝えられています。背後の山々から清水が流れ込み、目の前の日本海からミネラルを豊富に含んだ潮風が吹き付けることで、稲が養分を蓄えます。全長約4kmにおよぶ導水路は、村の人々が一年を通して丁寧に維持・管理しており、生物多様性に富んだ里山環境が守られています。

棚田の生産者の皆さんからのメッセージ

令和の“おひょう”と“おつう”が育てた、北片辺棚田の「夕鶴の里米」です。山あいにある小さな田んぼのため、大規模な生産には向いていませんが、佐渡最高峰・金北山の雪解け水による清流と、冷たい潮風を受ける厳しい環境の中で、心を込めて育てたお米です。

さとふるは、「つなぐ棚田遺産オフィシャルサポーター」として、農林水産省からの認定を受け、棚田地域の取り組みを支援する活動を実施しています。

※参考:「さとふる、農林水産省が創設した『つなぐ棚田遺産オフィシャルサポーター』第1号に認定~ふるさと納税を通じ、棚田地域の活性化を支援~」(https://www.satofull.jp/news/detail.php?news_id=4644)

![高千穂の絶景棚田キャンプ[グループプラン]寄付された方(1名)+お連れ様(4名) | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/705/070500000/3160082_01_1753754334.jpg)

![高千穂の絶景棚田キャンプ[ソロ+プラン]寄付された方(1名)+お連れ様(1名) | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/705/070500000/3160080_01_1753754324.jpg)