「しょっぱいけれどおいしい」、これが漬物の醍醐味(だいごみ)です。漬物があるだけでいい、他は何もいらないという愛好者もいるほどです。 漬物は地域色が濃く、各地の風土に合った珍味を楽しめるところも魅力の一つです。ふるさと納税のお礼品を通じて、今まで食べたことのない漬物を探索してみませんか。

北海道

-

冷蔵

冷蔵独身貴族(12本)_HD013-001

[北海道函館市]

寄付金額 12,000円

北海道ならではの素材を使用した食べきりサイズの生珍味。

-

冷凍

冷凍おつまみ刺身サーモン4種セット(4種計4個) G-09037

[北海道根室市]

寄付金額 10,000円

お刺身サーモンを使用したお酒にもよく合う4種のおつまみセットです。

-

冷凍

冷凍【訳あり】松前漬け 1kg(200g×5)

[北海道留萌市]

寄付金額 11,000円

北海道留萌市よりお届け♪

-

冷凍

冷凍北海道産数の子を使った松前漬け 1.2kg(240g×5袋)

[北海道稚内市]

寄付金額 12,000円

希少な数の子をはじめ、昆布、茎わかめ、スルメイカと全ての具材が北海道産の松前漬けです。1.2kg

-

冷凍

冷凍【訳あり】 松前漬け 800g(200g×4)

[北海道留萌市]

寄付金額 10,000円

北海道留萌市よりお届け♪

-

冷凍

冷凍数の子松前漬け 600g(200g×3) 小分けパック...

[北海道白糠町]

寄付金額 12,500円

本格的な松前漬けに、大き目の歯ごたえの良い数の子を贅沢に加えた逸品です。

-

冷凍

冷凍函館朝市弥生水産 数の子たっぷり松前漬 600g(30...

[北海道函館市]

寄付金額 12,000円

あたたかいご飯やお酒の肴には抜群です!

-

冷凍

冷凍みなとのタコキムチ<北海道釧路町 昆布森産タコ使用> ...

[北海道釧路町]

寄付金額 15,000円

港から5分の加工場で浜茹でした新鮮なタコと特製の甘辛ダレが特徴のタコキムチです。

北海道道東地区には、サンマを米ぬかで漬け込んだ伝統の漬物があります。絶妙な塩加減と熟成されたサンマは、これだけでごはんがどんどん進む逸品です。網走産の秋鮭だけを使用した鮭のキムチ漬けは、ピリッとしたキムチ風味に漬け込んでおり、絶妙な塩加減と鮭のうま味から一度食べたらやみつきになると評判です。野菜と魚介類を一緒に漬け込む漬物も北海道らしい漬物の一つで、数の子やスルメイカ、シシャモの卵などを大根やキュウリと一緒に漬け込んだ「おくしり漬け」や、北海道産の鮭にキャベツを合わせたはさみ漬け、白菜に子持ち昆布を挟んだはさみ漬け、キャベツに北海道特産のニシンを合わせたもの、大根と鮭のはさみ漬けなどがあります。

とれたての昆布など海藻類を漬物にして食べるという習慣があり、ワカメのめかぶを漬けためかぶとろろなどがあります。また、イカの塩辛も漬物の一つです。数の子も、バラエティに富んだ漬物として提供しています。醤油味、明太子味、昆布あえなど、数の子独特の歯ごたえをお楽しみください。

東北地方

-

【さとふる限定】〔おふくろさんの味〕手づくり梅ぼし800g

[宮城県丸森町]

寄付金額 9,000円

丸森町産の厳選した白加賀梅を天日で干し、昔ながらの製法で仕上げた無添加の梅ぼしをご賞味ください。

-

冷蔵

冷蔵秋田づくし自家製燻製詰め合わせ「比内地鶏燻製・燻たま・...

[秋田県由利本荘市]

寄付金額 19,000円

秋田県産の素材から作り上げた地産地消燻製セット

-

冷蔵

冷蔵いぶりがっこチーズ自家製燻製秋田B いぶりがっことチー...

[秋田県由利本荘市]

寄付金額 19,000円

日本酒、白ワイン、ビールと相性抜群なおつまみセットが大集合!(8パックセット)

-

冷凍

冷凍漬魚 詰め合わせ 3種16切入 計1kg カネダイ 2...

[宮城県気仙沼市]

寄付金額 13,000円

上品な味わいと旨味の逸品!★宮城県産銀鮭使用★

-

無添加 「谷沢梅」梅干し 1kg 010-G01

[山形県寒河江市]

寄付金額 13,000円

本物の味を食卓に!添加物一切なし!一粒一粒に心をこめた「谷沢梅」の梅干し

-

【無添加・塩分約17%】昔ながらの赤しそ梅干し1kg ...

[宮城県]

寄付金額 10,000円

梅干しマイスターの酸っぱくてしょっぱくて真っ赤な梅干し!ふっくらして香り立つ昔ながらの味わいです♪

-

冷蔵

冷蔵いぶりがっこ燻製チーズ15個セット

[秋田県由利本荘市]

寄付金額 12,500円

うまみたっぷりのビール漬けのいぶりがっこに桜の原木で燻煙した風味豊かな燻製チーズを挟みました。

-

桜食品 いぶりがっこ一本漬け6本セット

[秋田県大仙市]

寄付金額 13,000円

大地の恵み先人達の知恵を守り続ける。

いぶりがっこは、雪国秋田に伝承される大根の漬物です。日照時間の短い秋田県は天日干しには向いていないため、大根などを囲炉裏の上で燻製にしてから、米ぬかと塩に漬け込むようになったそうです。香ばしい燻製の香りと小気味よい歯ごたえの秋田名産の漬物です。

黄色い菊の花がパッと目を引き、漬物とは思えない彩りのなすの花ずしも、秋田名産の一つです。ナスの肉厚な食感と甘じょっぱさはおつまみやお茶請けにもぴったりです。手作りのため量産できず、この地域以外ではあまり見かけない漬物だそうです。

山形県には、新庄漬と呼ばれる大根やキュウリの味噌漬けや、山形青菜に大根、にんじん、スルメを加えた醤油味の「おみ漬け」があります。

わらび漬けは、太い立派なわらびを一本そのまま漬物にしたものです。醤油味の漬物で、わらびのシャキッとした歯触りをしっかり残した漬け方は、先人の知恵と工夫が生きています。

関東地方

-

冷凍

冷凍ごほうびキムチ4種セット(生赤エビ・イイダコ・牡蠣・ホ...

[神奈川県小田原市]

寄付金額 26,000円

大粒の海鮮を特製ダレに漬け込んだ、食事の主役となるこれまでにないキムチです。

-

冷蔵

冷蔵湘南藤沢 ヨンドンキムチと白菜キムチのセット

[神奈川県藤沢市]

寄付金額 10,000円

ヨンドン名物 幻のキムチ「ヨンドンキムチ」と「白菜キムチ」

-

冷蔵

冷蔵四季折々の新鮮野菜詰め合わせ 旬をお届け!【8種類以上】

[群馬県安中市]

寄付金額 11,000円

四季折々の新鮮野菜詰め合わせ 旬をぎゅっと詰め込みました!

-

冷蔵

冷蔵【武井のお漬物】キムチセット

[群馬県太田市]

寄付金額 4,000円

藪塚発!できたての秘伝のキムチをお届けいたします。

-

吉田屋 しそ風味三年梅 SS-40

[茨城県]

寄付金額 16,000円

果肉が厚く、大粒でやわらかい南高梅を、天然のしその葉で漬け込み、うす塩で仕上げました。

-

冷蔵

冷蔵本格!大人気の「富子のキムチ」セット

[千葉県東金市]

寄付金額 15,000円

こだわり薬味の本格派キムチを召し上がれ!

-

冷凍

冷凍ごほうびキムチ6種セット(生赤エビ・イイダコ・牡蠣・ホ...

[神奈川県小田原市]

寄付金額 38,000円

大粒の海鮮を使用した食事の主役となるこれまでにない海鮮キムチです。

-

冷蔵

冷蔵【福祉施設提供】手作り甘酢らっきょうセット

[千葉県我孫子市]

寄付金額 5,000円

らっきょうは無添加で甘酢の酸味も丁度よく、お子様からお年寄りまで美味しくお召し上がりいただけます。

群馬県はこんにゃくの産地として知られていますが、みそ漬けこんにゃく、粕漬こんにゃく、甘酢漬けなどもあり、ごはんのおかずにはもちろん、そのままおやつとして食べてもおいしいこんにゃくの漬物です。

千葉県の「もろみ小町」もおすすめです。大根やにんじん、キュウリなどをもろみ醤油で漬け込んだ漬物で、鉄砲漬けとともに、地元で愛されている銘品です。

梅干しはごはんのお供だけでなく、あえ物や揚げ物、スナック菓子のフレーバーとしても人気があります。最近は調味梅干しといって減塩調味されたものが出回っていますが、日本伝統の梅干しはしっかり塩漬けされ、酸味が強い点が特徴です。

お礼品として、一粒一粒手もぎした梅を昔ながらの製法で漬けた梅干しをご用意しています。塩だけで漬けた懐かしい味を楽しみたい方は、ぜひお試しください。

その他、地元でとれた季節の野菜を丁寧に仕込んだ漬物もあります。甘酢ラッキョウ漬け、甘露桜、ゆず大根など、できたての味をお届けできます。

中部地方

-

冷蔵

冷蔵レビューキャンペーン中!自家製梅干し(900g×2箱)

[福井県小浜市]

寄付金額 16,000円

「紅サシ」という品種を使用し、色鮮やかな赤紫蘇の葉と塩だけを使って漬け込んだ、昔ながらの梅干しです。

-

若狭の壺入り梅干し400g

[福井県若狭町]

寄付金額 7,000円

塩とシソだけで漬けた昔ながらのすっぱい梅干し。

-

冷蔵

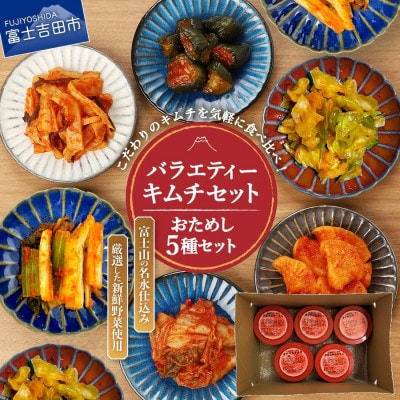

冷蔵キムチバラエティーセット(お試しセット150g×5種類...

[山梨県富士吉田市]

寄付金額 6,000円

人気の定番キムチ3種(白菜キムチ、カクテキ・オイキムチ)と店長おまかせ2種のお試しセット

-

冷蔵

冷蔵キムチバラエティセット(お試しセット150g×3種類)...

[山梨県富士吉田市]

寄付金額 4,000円

人気の定番キムチ3種(白菜キムチ、カクテキ・オイキムチ)セットです。厳選した国産新鮮野菜使用。

-

冷蔵

冷蔵レビューキャンペーン中!自家製梅干し(900g×1箱)

[福井県小浜市]

寄付金額 9,000円

「紅サシ」という品種を使用し、色鮮やかな赤紫蘇の葉と塩だけを使って漬け込んだ、昔ながらの梅干しです。

-

越前若狭食宝庫【訳あり】大入り梅干し130g×6袋 合...

[福井県若狭町]

寄付金額 8,000円

福井県産の紅映梅、塩とシソだけで漬けたすっぱい梅干し(塩分18%)。

-

山梨県産もものピクルス「小桃も桃も桃のうち」3本セット...

[山梨県山梨市]

寄付金額 12,000円

甘酸っぱいフルーツピクルス。サラダや箸休めに。ピクルス液は炭酸で割るとフルーツビネガードリンクに!

-

【カリカリ】梅恋し 10個×2袋

[山梨県韮崎市]

寄付金額 4,500円

いつでもどこでも カリカリッとさわやかな口当たり。

「渥美一丁漬たくあん」は、渥美半島の大根をはざ掛けして冬の海風にさらし、のの字になるまで干し上げてから、ぬか床でじっくりと漬け込むという昔ながらの製法で作られました。

福井県ではレンコ鯛というピンク色の小ぶりな鯛が水揚げされます。これを酢と塩で漬け込んだ漬物が小鯛の笹漬けです。笹の葉を添えて杉樽の中に漬け込むことで、杉樽が魚の余分な水分を吸収してうま味が凝縮します。そのまま生で刺身として、またフライやてんぷらなどの揚げ物にしてもおいしくいただけます。

サバをぬか漬けにして発酵させたサバのへしこも、この地方に伝わる伝統漬物です。

石川県には、ふぐやふぐの卵巣のぬか漬け、粕漬けという珍味もあります。

新潟県では、タラコ、イカ、数の子、昆布が入った北前漬や、タラとタラコの親子漬、きゃらぶき、ふきのとう味噌、かぐら南蛮の味噌漬けなどが揃っています。

その他、静岡県のワサビ漬け、長野県の野沢菜漬けなど定番の漬物もあります。

近畿地方

-

はちみつ梅干し(紀州南高梅)1kg 大粒 3L以上 和...

[和歌山県御坊市]

寄付金額 11,000円

大人気でおすすめ!大粒の紀州南高梅とフランス産蜂蜜を使い適度に減塩したはちみつうめぼし(塩分約7%)

-

紀州南高梅《つぶれ梅セット》はちみつ梅 塩分3%(1....

[和歌山県白浜町]

寄付金額 10,000円

梅干しが苦手な方やお子様でもお召し上がりいただけるはちみつ梅干

-

【紀州南高梅】つぶれ梅 はちみつ風味1.8kg (45...

[和歌山県御坊市]

寄付金額 12,000円

和歌山県産 "紀州南高梅つぶれ梅" はちみつ風味。紀州南高梅の程よい酸味と甘みが絶妙です!

-

【紀州南高梅】つぶれ梅 しそ風味1.8kg (450g...

[和歌山県御坊市]

寄付金額 12,000円

和歌山県産 "紀州南高梅つぶれ梅" しそ風味。紀州南高梅の酸味と国産紫蘇の香りのバランスが絶妙です!

-

【家庭用】紀州南高梅 はちみつ漬つぶれ梅 2kg

[和歌山県印南町]

寄付金額 12,000円

しっとりまろやかな味わい!はちみつ入り。 訳アリ、つぶれ梅大容量 塩分約8%

-

![はちみつ梅干し1.4kg 紀州南高梅 和歌山県産[ご家庭用訳あり はちみつ梅] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/1443/144300015/1454185_00_1698129110.jpg)

はちみつ梅干し1.4kg 紀州南高梅 和歌山県産[ご家...

[和歌山県みなべ町]

寄付金額 10,000円

南高梅とフランス産の蜂蜜を使用した果肉たっぷりのはちみつ梅です。

-

しそ漬け梅干し 1kg(紀州南高梅)中粒 2L 和歌山県産

[和歌山県御坊市]

寄付金額 11,000円

天然国産の紅紫蘇と紀州南高梅を使い適度に減塩されたしそ漬けうめぼし(塩分約10%)

-

無添加 白干梅(2L~3Lサイズ、450g)紀州南高梅...

[和歌山県白浜町]

寄付金額 6,000円

梅農家の樽出しそのまま 塩角がとれるまで長期熟成させた“無添加”の白干梅。“昔ながらの”梅干しです。

梅干といえば紀州の梅干しといわれるように、和歌山県は良質な梅干しの生産で知られています。大粒で皮がやわらかく、とろっとした食感の厚みのある果肉が特徴の紀州の梅干しには、贈答品としても使える高級品もあります。

京漬物は、まろやかな酸味やあっさりとした上品な味わいが特徴です。京都府でとれる新鮮な京野菜が使われ、その種類は多く、しば漬け、すぐき、千枚漬け、みぶな漬け、赤かぶら、べったら漬けなど色の鮮やかさにも食欲をそそられます。最近では、京都の漬物バイキングや、京漬物を使った漬物寿司などもあり、薄味でたくさん食べることができ、素材の味を味わえる漬物の新しい楽しみ方の一つとなっています。

奈良県は奈良漬発祥の地であり、長い歴史と伝統を守り、昔ながらの手間暇かけて生産されています。奈良漬は、酒粕に長い間漬け込み熟成させるもので、酒粕の芳醇な甘さや香り、熟成された濃厚な味わいが魅力です。

中国地方

-

特別栽培らっきょうの甘酢漬

[鳥取県]

寄付金額 10,000円

特別栽培自家のらっきょうを昆布などでだしをとりシャリシャリに漬け込みました。添加物、漂白剤不使用

-

特別栽培らっきょうの甘酢漬(5袋セット)

[鳥取県鳥取市]

寄付金額 10,000円

こだわりの添加物不使用のらっきょうです。

-

特別栽培らっきょうの甘酢漬(6袋セット)

[鳥取県鳥取市]

寄付金額 12,000円

こだわりの添加物不使用のらっきょうです。

-

特別栽培らっきょうの甘酢漬(8袋セット)

[鳥取県鳥取市]

寄付金額 15,000円

こだわりの添加物不使用のらっきょうです。

-

ピクルス 3本 おまかせ セット LM002

[山口県下関市]

寄付金額 8,000円

目で味わい、舌で恋する。宝石ピクルス。

-

冷蔵

冷蔵チャンジャ 500g 手作り IQ004

[山口県下関市]

寄付金額 10,000円

自家製の伝統の薬味で漬け込んだコリコリ食感のチャンジャを是非ご賞味ください!

-

ピクルス 5本 おまかせ セット LM001

[山口県下関市]

寄付金額 15,000円

目で味わい、舌で恋する。宝石ピクルス。

-

冷蔵

冷蔵【仁紡】金太郎キムチ「梅セット」(キムチ3種)

[山口県防府市]

寄付金額 8,000円

1人暮らしの方にも嬉しい食べきりサイズ。 ちょっとした手土産にもお勧めです!

中国地方で生産された新鮮なはちみつを利用して、漬物が作られています。

厳しい基準をクリアした上等なはちみつと国産ラッキョウを使用して作ったラッキョウ漬けは、上品なはちみつの甘さですっぱすぎずまろやかな味に仕上がっており、シャキシャキとした歯ごたえがしっかりと残っています。

ほんのりとした甘さの感じられるはちみつ梅干もあります。大粒で肉厚の梅をはちみつ酢に漬け込んだ梅干は、やわらかくジューシーで優しい味となっています。

地元でとれた素材を使った特産品を10品詰め合わせにした冬季限定のお礼品の中に、縁起が良いといわれる福神漬けが入っています。大根、ナス、キュウリ、レンコン、しその実、生姜、なた豆と7種類の野菜を漬け込んだ漬物です。

九州地方

-

うなぎ料理柳屋の辛子高菜

[佐賀県上峰町]

寄付金額 6,000円

リピーター続出の辛子高菜!

-

\ポスト投函/割り干し醤油漬け100g 漬物 おかず ...

[宮崎県都農町]

寄付金額 2,000円

毎日の食卓にお漬物で彩りをプラス♪ お酒のおつまみにもピッタリです!!

-

冷蔵

冷蔵ご飯とお酒がすすむおかずセット(あか牛味噌・ポークソー...

[熊本県阿蘇市]

寄付金額 12,000円

元気の源は毎日の食事から!阿蘇名産高菜やあか牛を使用したごはんやお酒がすすむ逸品を詰め合わせました。

-

樽味屋の博多とんこつラーメンと辛子高菜 セット

[福岡県春日市]

寄付金額 12,000円

博多と言えば豚骨ラーメン!本格的な味をお楽しみください。たっぷり12食入りです。

-

\ポスト投函/高菜油炒め100g つけもの おかず 野...

[宮崎県都農町]

寄付金額 2,000円

『農の都=都農町』から、ご飯のお供にピッタリな『高菜油炒め』を、特別に返礼品としてご用意いたしました。

-

冷蔵

冷蔵島らっきょうの塩漬け300g

[沖縄県嘉手納町]

寄付金額 13,000円

沖縄で定番のおつまみ。シャキシャキの歯ごたえと独特の辛みがたまらなくクセになる逸品です。

-

冷蔵

冷蔵梅干し 300g×4パック【株式会社 夢アグリ】《山鹿市》

[熊本県山鹿市]

寄付金額 18,000円

此処にしかない無添加の調味料でつけた梅干し4パック

-

【さとふる限定】上沖漬物詰め合わせ(16種)【A-0301】

[宮崎県三股町]

寄付金額 17,000円

さとふる限定の上沖産業詰め合わせ16種お漬物セットです!自然な味わいの漬物をご堪能ください!

宮崎県の日向かぼちゃ漬け、鹿児島県の寒干し大根などは、古くから伝わる伝統の味が今でも守られています。九州地方の家庭の味をそのままお届けする素朴な漬物の詰め合わせは、地元婦人会の方々による手作りの漬物です。市房漬(いちふさづけ)と呼ばれる野菜の味噌漬けから、ナスの辛子漬け、フキやキクラゲの佃煮、そして梅やゆずの砂糖漬けなどを味わうことができます。

辛子明太子は、新鮮で上質なタラコを独自の調味液に漬け込んで作られます。調味液をたっぷり含むことでふっくらとして、塩分と辛さ、うま味のバランスが絶妙な辛子明太子となるそうです。

地元産の大豆「フクユタカ」を使った木綿豆腐を味噌漬けにすること1カ月、発酵した豆腐はチーズのようにコクがありなめらかな食感に変わっており、おつまみとしても人気があります。

缶詰になった漬物は、たくあんや九州の高菜などが小さな缶に入り、キャンプや行楽に、備蓄食としても活用できます。

「玄海漬」と呼ばれる鯨の軟骨の粕漬けは玄界灘周辺の伝統的食品ですが、現在その生産は数社のみという希少な味です。

日本の食卓に欠かせない漬物は、各地の風土に合わせて試行錯誤のうえ生み出された郷土料理に他なりません。日頃何気なく食べていますが、その陰には永年培われた人々の知恵、そしてその伝統を今でも守り続ける生産者の方々の努力があります。ふるさと納税のお礼品として、そうした知恵と努力によってはぐくまれた漬物を楽しんでみませんか。