2000年以上の歴史を誇る日本では、文化とともに、全国各地で多くの工芸品が継承されてきました。古くから伝わる伝統工芸を継承していくのは大変なことですが、大切なことです。さらに現代においても、昔から伝承された文化をより良いものにしようと切磋琢磨し、また新しい工芸品がどんどん生まれています。ステキなお礼品に巡り合えた方は、ふるさと納税に申し込んでみてください。

北海道

-

木工工作キット「陽林」 加賀谷木材 | 北海道津別町

[北海道津別町]

寄付金額 20,000円

木の温もり 優しい灯り おうち時間を楽しもう!【簡単DIY 木製の照明キット】 木工 体験 照明 インテリア DIY 木...

-

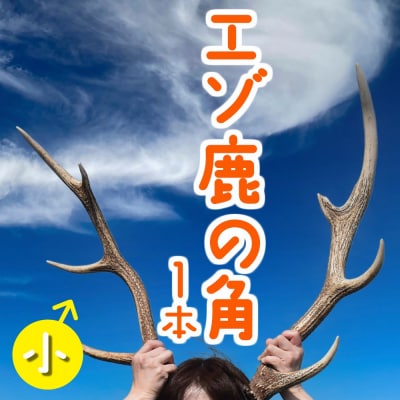

エゾ鹿の角 小1本(北海道・しか・シカ・工作・手作り・...

[北海道苫前町]

寄付金額 5,000円

北海道苫前町の山中で採れたエゾ鹿の角です

-

【円鐵工所】コーヒー豆焙煎機

[北海道滝川市]

寄付金額 98,000円

ご自身の好みに合わせて様々な焙煎状態に仕上げることができ、ご自宅でもキャンプの際でも理想的なコーヒーを楽しむことができます。

-

スウェーデンガラス グラス「ゆらり」

[北海道当別町]

寄付金額 17,000円

スウェーデン伝統ガラス工芸品。

-

アイヌ紋様入木刀 1本 阿寒 アイヌ 文様 工芸 民芸...

[北海道釧路市]

寄付金額 24,000円

アイヌ文化の豊かな伝統と、北海道産の上質な木材、そして熟練の木刀製造技術が融合して生まれた、完全オリジナルの逸品です。

-

工作キット ゲームシリーズ 2点セット 加賀谷木材 |...

[北海道津別町]

寄付金額 14,000円

加賀谷の工作キット ハラハラ・ドキドキのゲームシリーズ 木工 体験 遊び おもちゃ ゲーム DIY 木製 知育 親子 子...

-

経木紙扇子 黒 (箱入り) ㈲三共 | 北海道津別町

[北海道津別町]

寄付金額 13,000円

日本独自の技術である経木。 扇子 せんす 経木 きょうぎ 贈り物 和雑貨 民芸品 工芸品 雑貨 小物 北海道 津別町...

-

![アイヌ伝統工芸士が作る「タマサイの玉付ブレスレット」[44-1184] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/320/032000000/3130189_00_1673402723.jpg)

アイヌ伝統工芸士が作る「タマサイの玉付ブレスレット」[...

[北海道浦河町]

寄付金額 10,000円

北海道浦河町で活動しているアイヌ伝統工芸士"堀悦子さん"が丹精込めて手掛けたオリジナルアクセサリー(ブレスレット)です。

北海道では、木を原料にした工芸品や、伝統の技を生かしたガラス細工など、匠の技が光る品質の高い工芸品に巡り会うことができます。実用品も数多くそろえており、一つ一つにこだわったハンドメイドの一点モノが多いところも魅力です。

「白木の女王」とたたえられる美しい木目で知られるタモ材は、世界でもロシアや北東アジアの一部にしか生えておらず、日本では北海道の国有林などの一部にしかない貴重な資材です。また、厳しい寒さの中で時間をかけて生長する拡張高い色調と、重厚感あふれる木目が特徴のブラックウォールナットなど多様な木製品が製造されています。

かつて日本全体の毛皮生産の約95%が北海道で生産され、毛皮農場も多く存在しました。昔から寒さが厳しい北海道では、動物の皮を衣類や生活の道具として用いる文化があり、寒冷な気候がミンクの養殖に適していたこと、そして漁業が盛んでミンクの飼料となる魚肉が手に入りやすかったためです。現在、職人の数は大幅に減っていますが、世界に誇れる毛皮の良質な加工技術は継承されています。

東北地方

-

![南部鉄器 鉄瓶 寒梅あられ〜ARARE〜 1.2L IH調理器 伝統工芸品 [BE001] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/1231/123100030/1402177_00_1742371155.jpg)

南部鉄器 鉄瓶 寒梅あられ〜ARARE〜 1.2L I...

[岩手県奥州市]

寄付金額 45,000円

色は高級感のあふれる「漆黒」、模様は伝統の「あられ模様」、形は安定感のある平玉形としました。

-

津軽びいどろ色色豆皿 4種 (菜の花・若葉・ねぶた夜祭...

[青森県青森市]

寄付金額 22,000円

青森県伝統工芸認定 手作りガラス "津軽びいどろ" の豆皿4種。

-

![南部鉄器 フライパン 20cm 【OIGEN作】 IH調理器 伝統工芸品 [Z0025] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/1231/123100018/1308932_00_1655358556.jpg)

南部鉄器 フライパン 20cm 【OIGEN作】 IH...

[岩手県奥州市]

寄付金額 35,000円

鉄鋳物フライパンは、南部鉄器自慢の蓄熱力と均一な熱によって、食材をムラなくしっかりと焼き上げます!

-

![南部鉄器 鉄瓶 小あられ 0.5L IH調理器 伝統工芸品 [AK013] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/1231/123100021/1309945_00_1655778156.jpg)

南部鉄器 鉄瓶 小あられ 0.5L IH調理器 伝統工...

[岩手県奥州市]

寄付金額 50,000円

茶こしが付属するため、急須としても使用可能な小ぶりの鉄瓶です。一般的な急須サイズですが直火使用可能!

-

![南部鉄器 急須 令和あられ急須 鍋敷きセット 0.5L 伝統工芸品 [AK001] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/1231/123100021/1309931_00_1655441504.jpg)

南部鉄器 急須 令和あられ急須 鍋敷きセット 0.5L...

[岩手県奥州市]

寄付金額 66,000円

令和の出典である万葉集の梅の句にちなみ、梅の花びらの模様をあしらったデザインとなっております!

-

【大館曲げわっぱ】小判弁当(中)

[秋田県大館市]

寄付金額 28,000円

【提供】(株)大館工芸社 大館曲げわっぱは郷土の工芸品として全国に知られています。 曲げわっぱでお弁当を作ってみま...

-

鉄分補給にぴったり 南部鉄器【鉄瓶】刷毛目0.6L ブ...

[岩手県盛岡市]

寄付金額 43,000円

~南部鉄器で有名な岩手よりお届けする壱鋳堂のスタイリッシュな伝統工芸品~

-

![南部鉄器 角玉子焼 伝統工芸品 鉄フライパン [Z0016] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/1231/123100018/1308904_00_1655354444.jpg)

南部鉄器 角玉子焼 伝統工芸品 鉄フライパン [Z0...

[岩手県奥州市]

寄付金額 24,000円

南部鉄器自慢の蓄熱力で卵をふんわり、少量の野菜やお肉も香ばしく焼き上げます!

東北地方は古くから独自の文化が発展してきました。

日本随一の漆の産地の東北地方では、地域ごとにさまざまな漆器の技術を伝承してきました。特に日本最北端の伝統漆器「津軽塗」は、天然木の津軽ヒバにさまざまな色を塗り重ねて約50もの工程を経て作られるため、一つとして同じ物のない複雑で美しい文様が特徴です。

漆器の他にも天然木を原料にした工芸品が多く、植物染料での染め物や、植物の皮で編んだカゴ細工などがあります。伝統工芸品として有名な奥会津編み組細工は、雪国だからこそ生み出された工芸品の一つです。元々は農作業や山仕事に使う道具であり、雪に閉ざされた間の仕事として親から子へと受け継がれた技術で、材料の採取から完成まですべて手作業で行われます。

また、東北地方には日本の近代化を支えた鉱山も多く存在し、特に古くから金銀の産出が豊かな秋田県では手工芸品が発展しました。0.3mm以下の純銀の線をより合わせて作られるアクセサリーは、国内外で人気の高い繊細な手工芸品です。

関東地方

-

「伝統的工芸品」村山大島紬 財布

[東京都武蔵村山市]

寄付金額 30,000円

地元の伝統的工芸品「村山大島紬」の生地を使った財布です。 紙幣、カード、小銭が入る長財布です。

-

【東京都利島産】椿油&椿櫛セット!伊豆諸島の小さな島か...

[東京都利島村]

寄付金額 16,000円

利島産の椿の木から作られた木櫛と椿油のセットです◎ツヤ髪ケアに大人気な組み合わせです!!

-

【数量限定生産】千葉県指定伝統的工芸品「房州切子」/ ...

[千葉県館山市]

寄付金額 74,000円

2025年(令和7年)2月、千葉県の伝統的工芸品に指定されました

-

セーラー万年筆 優美蒔絵複合筆記具(2色ボールペン+シ...

[埼玉県川越市]

寄付金額 14,000円

伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。

-

日本三大うちわ「房州うちわ」大型2本組セット ゆかた地...

[千葉県館山市]

寄付金額 17,000円

南房総地域で育まれ受け継がれてきた千葉県を代表する伝統的工芸品「房州うちわ」

-

ミッフィー 福ダルマ(1体)

[群馬県榛東村]

寄付金額 16,000円

卯三郎こけしは自然ゆたかな群馬県榛東村(しんとうむら)にあります。

-

ミッフィー リンゴ(1体)

[群馬県榛東村]

寄付金額 18,000円

卯三郎こけしは自然ゆたかな群馬県榛東村(しんとうむら)にあります。

-

![日本すいか割り推進協会公認「すいか割り専用棒」 [52210976] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/679/067900000/3245444_00_1736840320.jpg)

日本すいか割り推進協会公認「すいか割り専用棒」 [52...

[埼玉県飯能市]

寄付金額 33,000円

「すいか割りはスポーツだ」がコンセプトの、山形県尾花沢市にあるJAみちのく村山が設立した「日本すいか割り推進協会」公認の「...

関東地方は養蚕業の主産地として栄えたこともあり、各地で織物の文化が根付いています。また江戸時代以降、職人町を作って手工業が発展したことにより、それらをベースに独自の発展を遂げた工芸品が現在も残っています。

「村山大島紬」は、関東地方の文化の発展を感じられる工芸品です。江戸時代の初めに生産されていた縞模様の織物に、南蛮貿易によってもたらされた織り方を取り入れ、明治時代には、群馬県で発展した染色技法を用いるようになり確立しました。東京都の無形文化財に指定されていますが、現在では織ることができる方の少ない希少な工芸品です。

栃木県指定無形文化財の「武者絵のぼり」は、軍記物語などに登場する豪傑や武将を描く浮世絵の様式の一つである「武者絵」ののぼりで、端午の節句に子供の健康と成長を願って立てられます。江戸時代から15代続く紺屋の技術をいかし、型染と手書きの二つの技法で制作されています。

中部地方

-

【置物】K24 純金(約1.0g) ミニピュア(R) ...

[山梨県甲府市]

寄付金額 129,000円

ジュエリー産業が盛んな山梨県の甲府市から熟練職人の匠な技術で仕上げたお品をお届けします。開運モチーフ「延べ棒」。K24特有...

-

金子眼鏡 全国直営店で使える 眼鏡引換券(3万円相当)...

[福井県鯖江市]

寄付金額 100,000円

金子眼鏡が展開する全国の直営店で使える眼鏡引換券

-

【置物】K24 純金(約0.3g) ミニピュア(R) ...

[山梨県甲府市]

寄付金額 55,000円

ジュエリー産業が盛んな山梨県の甲府市から熟練職人の匠な技術で仕上げたお品をお届けします。開運モチーフ「延べ棒」。K24特有...

-

k24(純金)_甲州金小判_10g(グラム)_KOB6

[山梨県甲府市]

寄付金額 730,000円

戦国大名武田信玄公の領国内で産出する豊富な金を使用し、甲斐国では甲州金とよばれる金貨が流通していました。甲州金は、日本で初...

-

金子眼鏡 全国直営店で使える 眼鏡引換券(6万円相当)...

[福井県鯖江市]

寄付金額 200,000円

金子眼鏡が展開する全国の直営店で使える眼鏡引換券

-

ゾウのすべり台

[新潟県小千谷市]

寄付金額 30,000円

「遊びやすさ」を追求した、段ボール製すべり台です。

-

2010年グッドデザイン賞受賞!【miyama.】is...

[岐阜県瑞浪市]

寄付金額 20,000円

グッドデザイン賞受賞!お箸が置ける白磁の仕切り皿(3枚組)

-

【置物】K24 純金(約0.3g) ミニピュア(R)金...

[山梨県甲府市]

寄付金額 55,000円

ジュエリー産業が盛んな山梨県の甲府市から熟練職人の匠な技術で仕上げたお品をお届けします。開運モチーフ「古銭」。K24(純金...

森林環境の豊かな中部地方では、木の樹液である漆もたくさん採取できることから、多くの漆器が伝統工芸品として国から指定を受けています。例えば、木工品の加工、製造の職人の技術伝来とともに始まったと言われ、木の素材そのものを活かすことが特徴の「山中塗」や、丈夫さが特徴であることから全国各地で使われ、その技術がバイオリンなどにも活かされている「輪島塗」や、国内生産の塗り箸「若狭塗」など、それぞれの生産地で特徴的な発展を遂げています。

また、良質な陶土がある中部地方では、焼き物の生産も発展しています。中でも色とりどりの絵付けが目を引く「九谷焼」は、1873年のウィーン万博で有名になって以降、国内のみならず、海外でも人気の焼き物です。日本六古窯の一つでもある「越前焼」は、自然の釉を活かした温かみのある素朴さが魅力です。

近畿地方

-

![【MTG】ReFa HEART KYOTO URUSHI KAMOGAWA[漆 鴨川] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/1003/100300000/3174879_00_1731033908.jpg)

【MTG】ReFa HEART KYOTO URUSH...

[京都府京都市]

寄付金額 129,000円

日々触れて気付く、変わる、漆の美しさ。心を満たす、あたたかい手触り。リファハート京都 リファ ハートブラシ 美容 ヘアブラ...

-

SOU・SOU宇治抹茶セット

[京都府宇治田原町]

寄付金額 30,000円

昭和元年創業の宇治田原製茶場と京都の人気テキスタイルブランドSOU・SOUのコラボ茶器セット

-

伝統工芸品【螺鈿(らでん)黒】の文字盤が美しい腕時計 ...

[滋賀県大津市]

寄付金額 60,000円

美しい螺鈿(らでん)黒で作るハンドメイドウォッチをお届けします。伝統工芸品の技術をお楽しみください

-

best pot 16cm アッシュグレー

[三重県木曽岬町]

寄付金額 77,000円

美味しさも熱も逃さない今までにない羽釜土鍋「best pot(ベストポット)」

-

那智黒石のまち熊野【仮谷梅管堂の八咫烏(やたがらす)の置物】

[三重県熊野市]

寄付金額 7,500円

八咫烏は日本神話に登場するカラス(烏)であり神。

-

吉川清商店 オーダー グローブ ご利用 引換券 (2万...

[奈良県三宅町]

寄付金額 67,000円

奈良県三宅町にある"創業1952年の野球グローブ製造業者"吉川清商店で使えるご利用引換券です。

-

伊勢擬革紙 名刺入れ

[三重県明和町]

寄付金額 8,000円

三重県指定伝統工芸品に認定された「伊勢擬革紙」目を引くおしゃれ名刺入れ!!

-

真珠箸(青)

[三重県志摩市]

寄付金額 6,000円

真珠貝が七色に輝くお箸です。

伝統工芸品「鈴鹿墨」は、鈴鹿の山々に生えた松から作った墨が発祥と言われています。原料に事欠かないことや、地理的にも気候的にも墨づくりに相応しい環境であったことから、発色が良く上品で深みのある大変滑らかな高級墨が生み出され、書道家に愛用されるのはもちろんのこと、染料としても使用されています。

同様に伝統工芸品の「伊勢型紙」は、着物の生地を染める際に用いる文様の型で、千年以上の歴史を誇ると言われています。図案師が考案した図柄を加工した和紙に、彫刻刀で一つ一つ掘り抜く作業には、根気と高度な技術が必要です。染めるために使われた型紙は保存され、新たな図案の元となるため、着物の柄は長い歴史の中でより良いものへと変化し続けてきました。

「切絵象巖(しょうがん)」は、薄い土の板に切り絵を埋め込む新しい陶芸技法で、土本来の温かみや重厚な雰囲気を感じさせながらも、陶画とは思わないほど鮮やかで繊細な作品です。陶器作品の可能性を大きく広げたことから、世界でも注目を集めています。

中国地方

-

![【守り刀・寸延短刀】外国籍刀匠 ジョハン・ロイトヴィラー(刀匠名:光綱)作[195-003] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/1287/128700000/3286907_00_1750823073.jpg)

【守り刀・寸延短刀】外国籍刀匠 ジョハン・ロイトヴィラ...

[広島県三原市]

寄付金額 5,400,000円

外国籍刀匠として初の「現代刀職展 新人賞」受賞したジョハン・ロイトヴィラー(刀匠名:光綱)の『寸延短刀』です。

-

妖怪砂フィギュア全種セット

[鳥取県鳥取市]

寄付金額 17,000円

鳥取県境港市出身水木しげる先生の作品「ゲゲゲの鬼太郎」のキャラクターを鳥取砂丘の砂で作りました。 ...

-

来待石製 バードバス(小型)

[島根県松江市]

寄付金額 47,000円

松江市で産出する来待石で制作したバードバスです。様々な野鳥が水浴びできるよう深さが設計されています。

-

備前焼 大壺(木戸明彦)

[岡山県備前市]

寄付金額 1,300,000円

伝統工芸品の備前焼の大壺です。ゴマの景色の変化が4方から楽しめます。

-

備前焼 珈琲碗皿ペア(ヒダスキ・黒田)

[岡山県備前市]

寄付金額 28,000円

伝統工芸品の備前焼ですが藁を巻いて赤いヒダスキになるように酸化焼成したものです。女性に人気です。

-

備前焼大壺

[岡山県備前市]

寄付金額 1,100,000円

伝統工芸品の備前焼の大壺です。ゴマがきれいな焼けです。どっしりとした作品です。

-

備前焼 夫婦湯呑(木箱付)

[岡山県備前市]

寄付金額 24,000円

伝統工芸品の備前焼の夫婦湯呑です。備前焼らしいサンギリの景色です。木箱に入れてお送りします。

-

弓浜絣 作務衣 上下セット(大山ブランド会)米子高島屋...

[鳥取県江府町]

寄付金額 1,112,000円

江戸時代から織られている伝統工芸、弓浜絣

中国地方では、国産材を使った木工芸品や手すきの和紙などの伝統工芸品が多く継承されています。また、伝統を継承するために新しい技術も生まれました。

江戸時代の厳島神社建設の際に集められた宮大工の彫刻技術、ロクロ技術から芸術品として生まれたのが、伝統工芸品に指定された「宮島細工」です。そして、その発祥の過程において派生した工芸品が「戸河内刳物(とごうちくりもの)」です。宮島細工の材料である材木を供給していた戸河内村で、ノミやカンナなどの専用の刃物を用いて作られます。

全16工程をすべて手作業で作られるお玉杓子の「浮上お玉」は、鍋の汁物に使った際、底から浮き上がってくることから縁起物として親しまれています。また、目のクリっとした愛嬌のあるヒラメの大皿も手作りで作られる一点モノです。

蒔絵の緻密な柄を現代の印刷技術で再現したボールペンは、仕上げに手作業で金粉をまくため、世界に一つしかない製品が出来上がります。

四国地方

-

藍染め名刺入れ(徳島刑務所作業製品)【GD004】

[徳島県徳島市]

寄付金額 3,000円

徳島県産の本藍染で仕上げた製品です。

-

KUROKAWA カギ守猫 カラフル本革キーカバー リ...

[徳島県徳島市]

寄付金額 3,000円

とにかくかわいい猫型キーカバー「カギ守猫」。静電気や金属音防止に、鍵番号を隠して防犯対策にも! ※カラーは【オレンジ】にな...

-

【台数限定】家具職人の手づくりオーバルボックス<#5/...

[高知県佐川町]

寄付金額 62,000円

【一生もの・一点物】無垢材で丁寧に作りました。経年変化をで色が変化するチェリー

-

ランドセルリメイク 小物10点セット【CZ055】

[徳島県徳島市]

寄付金額 27,000円

6年間共に過ごしたランドセルを記念に残せる形に。キーケースやストラップ、写真入れなど、小物10点にリメイクいたします。

-

【台数限定】家具職人の手づくりオーバルボックス<#4/...

[高知県佐川町]

寄付金額 53,000円

【一生もの・一点物】無垢材で丁寧に作りました。経年変化をで色が変化するチェリー

-

ランドセルリメイク ミニランドセル【CZ054】

[徳島県徳島市]

寄付金額 44,000円

6年間共に過ごしたランドセルを記念に残せる形に。ミニランドセル、キーホルダー、写真入れにリメイクいたします。

-

ロボット型薪ストーブ(サムライ)防災 暖炉 オブジェ ...

[高知県土佐清水市]

寄付金額 2,400,000円

全ての部品ひとつひとつが手作りの、心まで温かくなる薪ストーブです。

-

ロボット型薪ストーブ(ミニ) 防災 暖炉 オブジェ ピ...

[高知県土佐清水市]

寄付金額 1,700,000円

全ての部品ひとつひとつが手作りの、心まで温かくなる薪ストーブです。

四国地方初の伝統工芸品に指定された「香川漆器」は、古くからの漆器技法とタイや中国から伝来した技法を併せて作ったのが発祥と言われています。その技術を受け継いで優雅さを楽しめる後藤塗、漆の層を彫り出して美しい模様を描く彫漆、香川漆器創始者が考案した、黒い素朴さが味わえる象谷塗(ぞうこくぬり)、漆の上から文様を彫り、色漆を埋め込む蒟醤(キンマ)など、多くの漆器が生産されており、作られる器の種類は全国一豊富なことで有名で、その総称を「香川漆器」と呼んでいます。

「伊予桜井漆器」は、江戸時代に庶民が使う安価な食器だった桜井漆器が元でしたが、重箱の角を櫛歯型に組み合わせた新たな技法を取り入れて完成し、全国に名をとどろかせました。その後、輪島、山中、越前、会津、海南から招いた職人たちの技法を合わせた五つのルーツを持つ珍しい漆器です。

金物で特に有名なのは、400年物歴史のある「土佐出打物」です。職人が鍛冶から刃付け、仕上げまでを一挙に引き受けるため、自由度の高い刃物を作り上げられることが特徴です。

九州地方

-

【RYUKYU GLASS WORKS 海風】ステンド...

[沖縄県読谷村]

寄付金額 22,000円

ステンドロックグラスは、夜を迎える前の静かな海をイメージして作られました。落ち着きのある色合いで映し出された影は美しく、琉...

-

『現代の名工』宮国次男作 琉球ガラス<グラス2個セット...

[沖縄県恩納村]

寄付金額 34,000円

沖縄県恩納村の琉球ガラスで数々の賞を受賞した宮国次男さんの作品です。 古くから世界中で重宝されてきた瑠璃を、現代の技術で...

-

ゴジラ70周年記念特別企画 ゴジラ仕様薩摩切子 天開ロ...

[鹿児島県霧島市]

寄付金額 340,000円

ゴジラの力強さと薩摩切子の伝統の美しさが融合した特別な品!

-

【琉球ガラス 匠工房】おんなブルー グラス 2個セット

[沖縄県恩納村]

寄付金額 52,000円

2022年 沖縄県商工会特産品コンテスト 最優秀賞<県知事賞>を受賞しました! 沖縄本島を代表する西海岸リゾート地、恩納...

-

本場筑前博多織 ブックカバー A6判サイズ【変献上/平...

[福岡県筑前町]

寄付金額 12,000円

博多織の帯地を使ったリバーシブルのブックカバーで、1つで2つの柄が楽しめます。博多織しおり付です。

-

<琉球ガラス> つぶつぶ ビアグラス 2種×各1個 セット

[沖縄県恩納村]

寄付金額 16,000円

恩納村にある小さな個人工房です 「てぃだ工房」:太陽の事を沖縄の方言で『てぃだ』と言います。 職人が心を込めて一つずつ作成...

-

島津薩摩切子 二色冷酒杯 cut251 ルリ緑 K01...

[鹿児島県鹿児島市]

寄付金額 198,000円

クリスタルガラスの透明感と職人の技が光る、薩摩の伝統工芸「島津薩摩切子」の二色冷酒杯。

-

![【日本剣道具製作所】剣道防具 SAITO 面[2552] | ふるさと納税のお礼品](/upload/save_image/984957/071300000/3044105_00_1719463491.jpg)

【日本剣道具製作所】剣道防具 SAITO 面[2552]

[宮崎県西都市]

寄付金額 110,000円

MADE IN JAPANを誇る国内最大規模の剣道具製作所から剣道防具をお届けいたします。

九州地方独自の織物「知花花織」は、アジアの国々との国際貿易の拠点だった琉球王朝の文化の中で花開いた、模様が浮き出る独自の織物です。植物で染色した色鮮やかな絹糸を使用しています。奄美大島で発祥した「本場大島紬」は1300年以上の歴史を誇り、美しい黒の光沢のある絹糸から織られました。また、中国の製法を元に独自の発展を遂げた「博多織」は、現在のライフスタイルに合わせた新しい品も作られています。

朝鮮の陶工の技術を取り入れた焼き物が独自の発展を遂げており、朝鮮出兵の際に連れ帰った陶工に焼かせたのが始まりと言われている「高取焼」は、七色の釉(ゆう:陶磁器に光沢を出すための薬品)のかけ具合で表情が変わる繊細な技術が特徴で、茶器としても名を高めています。「上野焼」は、生地が薄く軽量なことや、釉の種類が多いことが特徴で、窯の中で釉が溶けることにより唯一無二の模様が生み出されます。桃山時代からの古い伝統を持つ「唐津焼」も朝鮮陶工の技術を取り入れて生産を拡大しました。粗い土で作られた器は素朴で力強く、料理を盛ることで完成する「用の美」を備えると言われます。

日本に住んでいても、自分の住んでいる地域であっても、今まで知らなかった工芸品も多くあったかもしれません。ステキな工芸品に出会いたいという方は、ぜひふるさと納税に申し込んでみてください。