和牛のルーツ兵庫県の至宝「但馬牛」・世界の舌を魅了する「神戸ビーフ」

商標:

神戸ビーフ 商標登録 第5068214号

神戸肉 商標登録 第5068215号

神戸牛 商標登録 第5068216号

但馬ビーフ 商標登録 第5083160号

但馬牛 商標登録 第5083161号

1. 権利者の紹介

-

権利者名:兵庫県食肉事業協同組合連合会

※今回の記事はブランド管理を担当しているJA全農兵庫にヒアリングしたものです。 - 住所:兵庫県神戸市長田区苅藻通七丁目3番12号

2. 地域団体商標及び使用する商品・役務の内容

- 地域団体商標名:神戸ビーフ(こうべびーふ)、神戸肉(こうべにく)、神戸牛(こうべぎゅう)、但馬ビーフ(たじまびーふ)、但馬牛(たじまぎゅう)

- 商標登録番号:第5068214号、第5068215号、第5068216号、第5083160号、第5083161号

- 指定商品又は役務:兵庫県産の和牛の肉

3. 地域団体商標出願に向けての取り組み

(1)従来におけるブランド保護の取り組み

但馬(たじま)地方は、兵庫県北部に位置し、北は日本海、南は播磨地域及び丹波地域、東は京都府、西は鳥取県に隣接し、県土の約1/4を占める広大な地域です。約70%は山地で、氷ノ山をはじめ1,000m級の山々が連なり、その間に平野が形成されています。城崎温泉などの温泉地域としても有名です。

一方、神戸(こうべ)は、兵庫県南部に位置する兵庫県の県庁所在地であり、政令指定都市でもあります。古くから港町と知られ、貿易・鉄鋼・造船・機械・製造・ゴム・真珠加工・観光等の産業を中心に発展し、ファッション・医療・食料品などの産業も近年は盛んです。

兵庫県で生産される但馬牛は古くから但馬地方で飼育されており、その肉質は1868年神戸港開港前から外国人によって高く評価されていました。昭和50年代は、国内の牛肉の消費量が伸びてきた時期であり、加えて、「神戸ビーフ」等の定義が曖昧であったため、一時は輸入肉も神戸港からはいってきたものであれば「神戸ビーフ」と名乗って販売されていたものや、他県産の牛肉でも神戸の食肉センターで検査すれば「神戸ビーフ」を名乗っていたりと、ブランドが保護されていない状態が続いていました。

その後、兵庫県の呼びかけにより、生産、流通、消費に関わる関係団体を集めて、昭和58年に「神戸肉流通推進協議会」を立ち上げました。そこで、ブランドの定義付けや、販売店、生産農家の指定登録制度化、PR方法の検討、品質管理、知的財産管理の方針の決定など、ブランド保護の取組を開始しました。

(2)地域団体商標出願の動機

地域団体商標制度ができる以前は、ブロンズ像(指定登録店証)の立体商標を取得しており、制度創設以前は、文字だけでは「神戸ビーフ」等の商標の取得が難しかったため、菊のマークと文字のセットで商標を取得していました。地域団体商標制度ができることにより、文字だけで商標が取得できるということを聞いていたので、行政からの勧めもあり制度開始と同時に手続きを開始しました。やはり、ブランド牛肉として知られていたこともあり、偽装事件が多発していたため、ブランド保護につながる制度は、すべからく利用するというスタンスで取得に向けて動きました。

平成28年度位神戸肉枝肉品評会上位入賞牛副賞

平成28年度種牛の部名誉賞(チャンピオン)

(3)地域団体商標出願の準備

神戸肉流通推進協議会が実質のブランド推進をおこなっており、JA全農兵庫がその事務局です。推進協議会ができたのは昭和58年ですが、それ以前から、「但馬牛」や「神戸ビーフ」というブランドは存在していました。やはり傘下の精肉店の方々の方が実際使ってきた歴史も長いということ、また、推進協議会に法人格がないことから、兵庫県食肉事業協同組合連合会に権利者になってもらうことにしました。

出願してから登録されるまでの間で苦労したことは、最終的には権利者である兵庫県食肉事業協同組合連合会に落ち着いていますが、地域団体商標を取得することにより、以前から「神戸ビーフ」等の名称を使用している団体が、使えなくなるのではとの不安もあり、それらを払拭していく作業が必要でした。また、出願の時点で、既にブランドが有名になりすぎていたこともあり、一つの団体が独占するのにはなじまないのではないかといった特許庁の指摘もあり、それらを解消するための多くの証拠が必要でした。

4. 地域団体商標の権利取得後のブランド管理及びブランド展開

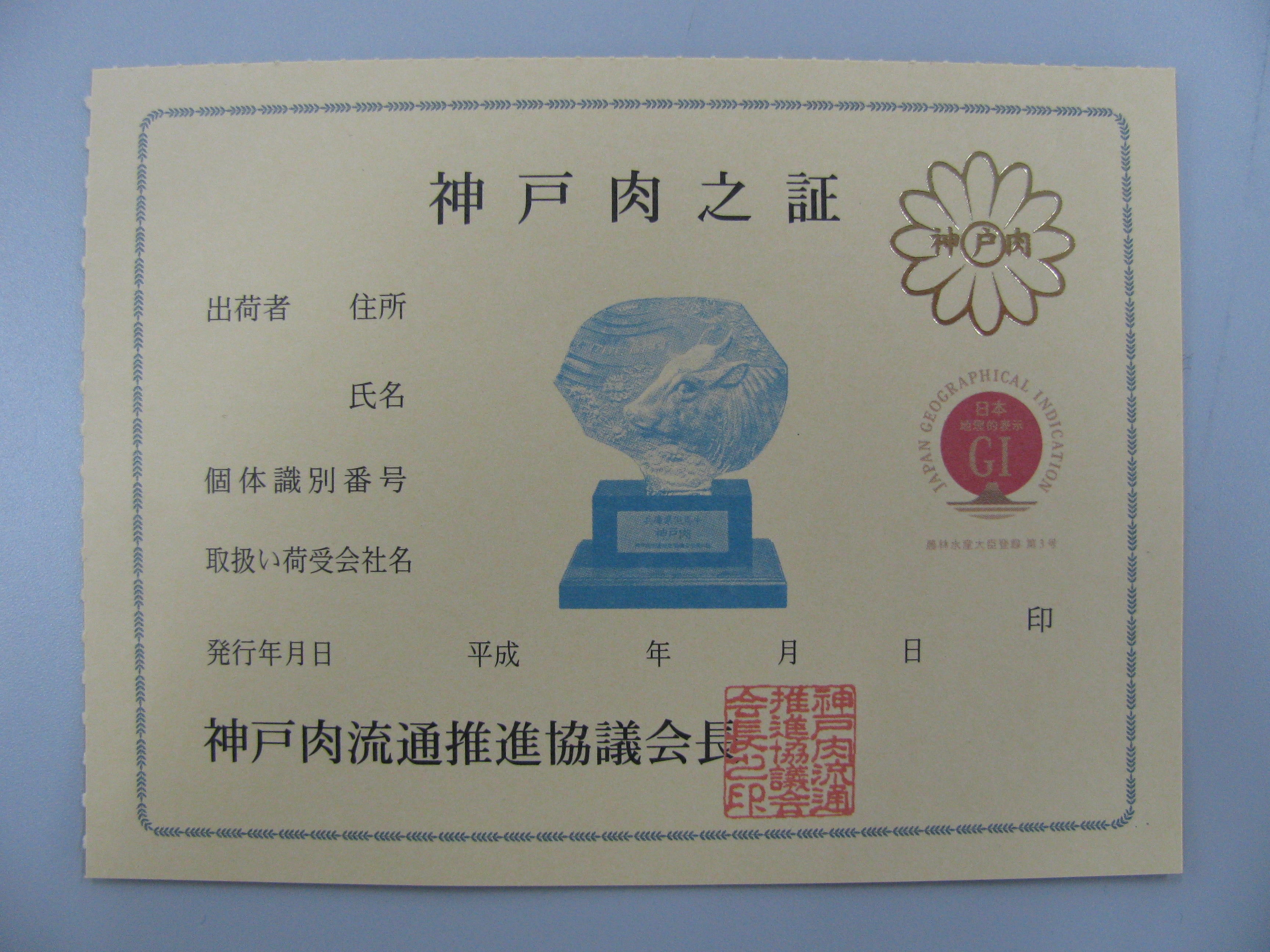

ブロンズ像(会員の証)

神戸肉の印付きのサーロイン肉

神戸肉之証

(1)ブランド管理及び商品・役務の品質管理(管理手法・体制等)

品質基準や商標使用基準に関してですが、元々は「但馬牛(たじまうし)」から、食肉になることで「但馬牛(たじまぎゅう)」若しくは「但馬ビーフ」になります。それらの中で、ある一定基準を超えた食肉を「神戸ビーフ」、「神戸牛」、「神戸肉」というように認定しています。認定については、県内の8カ所ある食肉センターのうち、6カ所に所属している日本食肉格付協会の認定員が、神戸肉流通推進協議会規約にある定義に従い、認定を行います。規約には、但馬牛の定義及び神戸肉・神戸ビーフの定義の条項があり、それらの品質基準を満たしたもののみ、ブランドの名称を名乗ってよいものとしています。品質基準の項目には、一頭からとれる割合をあらわす歩留等級、その他肉質等級、霜降り度合いを表す脂肪交雑基準があり、世界にも類をみないものとして、枝肉重量も項目に含めています。推進協議会ができた当初からこの基準に基づいてブランドの品質管理を行ってきました。

「神戸ビーフ」等を販売したい場合、推進協議会に申請をいただき、指定登録店になることができますが、その店の仕入れ先から推薦がなければ申請できないような仕組みにしています。これは、この仕組みを取らないと申請者がどういうルートで食肉を入手しているのか把握できないため、これらの仕組みにより、トレーサビリティを担保し、よりブランドの信用を高めています。その際、証明証を必ずつけて、どの生産者がつくった肉なのか判別できるようにしています。指定登録店になった販売店、レストランにはブロンズ像(会員証)と指定証を置くようにしています。これらの取組により、推進協議会設立当初より、生産者から消費者まで一貫して信頼確保を図ってきました。また、BSE(牛海綿状脳症)が流行したときもその後、いち早く信用を回復していきましたが、それもこれらの取組が大きいです。

農林水産省の地理的表示(GI)保護制度に関しては、「但馬牛」と「神戸ビーフ」に関して、推進協議会が主体となり、GI登録しています。兵庫県及び農政局の方から情報提供してもらい、取得に向けて動き始めました。地域団体商標を取得していて、加えて、GIを取得しようと思った動機は、ブランドがどんどん有名になっていく中、ブランド保護をする上での事務局における人的・金銭的リソースに限りがあることも有り、事務局が十分に保護機能を果たしていくには限界があったことです。そこで、GI保護制度を利用することで、我々以外にも国の方からも規制が入るため、よりブランド保護に資するのではと考えて登録を目指しました。

また、平成24年より輸出にも力をいれてきている中、GIは国同士での相互保護協定が成立すれば、両国で保護されるときいています。特にEU市場に関しては、日EU・EPAも動き出していることもあり、その枠組みの中でEU内でもブランド保護ができるのではと思い登録を目指しました。

2015年12月に登録になったのですが、関係者への周知期間や、GIマークの準備期間などもあり、実際にGIマークを使用しはじめたのが2016年5月からでした。そのため、現状としてはどういう場合がGI違反になるのかなど手探りの状態なので、まだGI違反行為に対して、行動を起こしたことはないです。

地域団体商標取得看板が掲載されている各卸市場における様子

(2)ブランド展開

各食肉センターにおいては、地域団体商標を取得している旨、登録番号、商標を記載した横看板を作成し、飾っています。子牛市場にも商標を記載した看板を掲載しています。そのほかにもパンフレット、ウェブサイト、指定登録店用のブロンズ像などにも商標を記載しています。

他企業等とのタイアップに関しては、各指定登録店において、それぞれタイアップを行っていると聞いています。ただし、各店舗がタイアップして加工品などを製造し、「神戸ビーフ」等の名称を使用する場合は、事務局でも問い合わせ等に対応できるように申請していただくようにしています。ブランドイメージを保護するために、本来は食肉の領域だけですが、加工品の領域についても管理するようにしています。

海外輸出については、輸出を開始したきっかけは、マカオに関して、食肉の衛生基準が日本の衛生基準をクリアしていれば、マカオの衛生基準をクリアしやすいこともあり、加古川食肉センターが先駆けて輸出施設の申請を行いました。平成23年10月頃に、輸出施設の認可がとれたので、平成24年2月に初輸出を行いました。

次に香港を目指したところ、香港に輸出するには米国の衛生基準に対応している施設でなければなりませんでした。そこで、例外的に一カ所県外の輸出専用施設として、既に米国で認可を受けていた鹿児島の施設を輸出用に使用することにしました。2017年4月には姫路食肉センターが米国の認可を取得する予定なので、それまでの間は鹿児島の施設を間借りしている状況です。現時点では、タイ、マカオは加古川食肉センターで輸出できますが、EU、米国、カナダなどについては鹿児島の施設から輸出しています。また、三田食肉センターがイスラム教上の食の基準であるハラール認証を取得したので、アラブ首長国連邦に対して輸出を開始しました。各輸出先においては、菊のマークの商標と文字商標で商標権を取得しています。もちろん、国や商標の形態によって認められなかったものもあります。

今後の展開については、2015年でも生産頭数が神戸牛は約5000頭と頭数は限られていること、また、海外は食文化が違うため、注文もロース、ヒレといった部分に集中していることから、それほど急激に消費が拡大するとも考えていません。我々としては、海外を特別に考えるのではなく、あくまで販売先の一つであると考えています。需要が伸びてきている中、供給力(繁殖農家の戸数)の維持が現在の課題です。

5. 地域団体商標権利取得後の効果

大手百貨店やスーパーは、事前に取引商品について商標権を取得しているかなどよく調べていて、勝手に使用できないことを熟知しているため、「神戸牛」等の商標を使用したい場合は、必ず連絡してきます。その場合は推進協議会のメンバーに加わってもらい、使用許可を行っています。会員しか名称を使えないことから、会員の申し込みもここ何年かは増えている点が、地域団体商標の効果と考えています。

不正使用への対応については、手間がかかるため今まで、文書による警告はしたことないですが、電話等で口頭による警告は行っています。流通の仕組みがしっかり機能していることもあり、抑止効果が働いていると思われます。

商標の使用許諾の依頼に関しては、指定登録店になるには、入会金で40万円、毎年6万円かかるところ、催事なので一時的に商標を使いたいというニーズもあるため、その際は、仕入れ元の指定登録店から申請をもらい、許諾証を出すようにしています。全て指定登録店の申請になるので、特別使用料をとることはしていないです。

他の効果としてはやはり、特許庁が発行している冊子に掲載してもらい、様々な方面に頒布されることだと思います。

6. 今後地域団体商標を出願する者に対してのアドバイス

やはり地域に根ざした商品を維持していく意思が必要と思います。我々も繁殖農家が現象していく状況に直面していますが、だからこそ、地域ブランドの特産品として持続的に生産していく基盤を維持していくことが重要であると思います。

7. 最後に

平成28年度兵庫県畜産共進会風景

昭和58年の推進協議会発足以来、合言葉は 『兵庫県の至宝「但馬牛」・世界の舌を魅了する「神戸ビーフ」』で活動してきています。「但馬牛」を元に日本の松阪牛、近江牛といった各種和牛が品種改良されていった歴史があります。但馬牛は兵庫県にしかいないので、我々が兵庫県の産業として、守っていかなければなりません。是非、世界に誇れる「但馬牛」や「神戸ビーフ」をご堪能いただければ幸いです。