「ふるさと納税を始めた」という声を身近な人のなかから聞く機会が増えた方も多いのではないでしょうか。

ふるさと納税をしてみようと考えたとき、どんな仕組みで、どのくらいの金額が控除されるのか、とても気になりますよね。

この記事では、ふるさと納税制度の仕組みや控除額の計算方法についてご説明します。

ふるさと納税でどれくらい控除される?

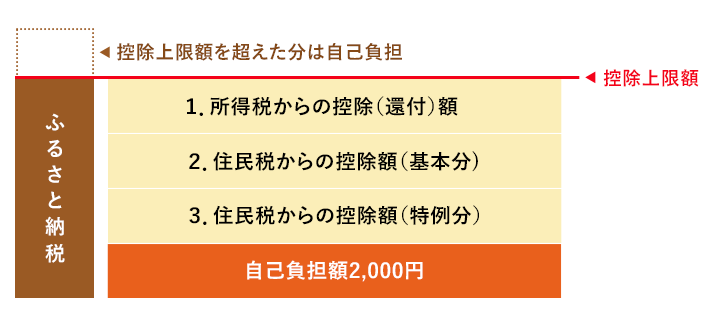

ふるさと納税では、寄付をした合計金額から2,000円を差し引いた額が、翌年の住民税と所得税から控除(還付)されます。ただし、控除には上限金額があり、その範囲内であれば複数の自治体にふるさと納税をしても、またそれぞれの自治体からお礼品を受け取ったとしても、自分の負担額は実質2,000円になります。

控除上限額はその年の所得や家族構成などによって決まります。自分の上限金額がいくらになるのか、あらかじめ把握してから行うことが大切です。

そもそもふるさと納税制度とは

ふるさと納税は、寄付のお礼として地域の特産品などをもらえるうれしい制度ですが、確定申告などの手続きが必要です。次からその仕組みをご説明していきます。

ふるさと納税制度の仕組み

ふるさと納税とは、自分の出身地や応援したい自治体などを選んで寄付ができる制度です。自分で寄付金の使い道を指定できる上、お礼として地域の名産品などをもらえる仕組みです。野菜や肉、魚介類などの食品だけでなく、ホテルや旅館の宿泊券、その地域ならではの体験ツアーなどお礼品の種類は多岐にわたり、選ぶ楽しさもあります。

また、お礼品をもらわず、自然災害などで被災した地域に災害支援金を送る形を取ることも可能です。ふるさと納税は、寄付により全国の地方自治体を応援できる制度だということもできるでしょう。

一定の上限がありますが、寄付額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます。

ふるさと納税の控除を受けるためには

ふるさと納税の控除を受けるためには、原則として、寄付をした翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。確定申告の際には、寄付先の自治体が発行する寄付金受領証明書(寄付金の領収書)が必要となります。

確定申告を行うと所得税と住民税の控除額が決定します。給与所得者の場合、所得税は給与振込時にすでに天引きされているため、所得税の控除分は後日、還付されます。一方、住民税は1月1日から12月31日までの所得に基づいて決定され、実際に支払うのは翌年になります。そのため、住民税に関しては決定した税額から控除される形になります。

なお、ふるさと納税以外に確定申告の予定がない給与所得者などで、ふるさと納税先の自治体数が5自治体以内の場合、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」もあります。この制度を利用した場合、所得税からの還付は行われずに、その分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から控除されます。

ふるさと納税制度の控除上限額

ふるさと納税で自治体に寄付を行ったときに、控除を受けられる金額には上限があります。

控除上限額の範囲内で寄付をすれば、実質2,000円の自己負担額で自治体からのお礼品を受け取ることができます。

次から、控除上限額の計算方法を詳しくご説明します。

ふるさと納税制度の控除上限額の計算式・割合

「1.所得税からの控除(還付)額」「2.住民税からの控除額(基本分)」「3.住民税からの控除額(特例分)」の合計金額が、寄付金の控除額になります。控除の上限額は、ふるさと納税をする人の給与収入や家族構成によって異なります。また、先にご紹介した「ワンストップ特例制度」は下記の計算にあてはまりませんのでご注意ください。

ただし、3.住民税からの控除額(特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は以下の計算式になります。ちなみに所得割とは、住民税のうち所得に応じて課税される分のことです。

住民税所得割額 × 20%

控除シミュレーションを利用して上限額をチェック

実際に、上で解説した計算式を用いて試算するのはなかなか大変です。シミュレーションソフトを使用して上限額を計算する方法をおすすめします。

控除上限額を簡単にシミュレーションできるサイトをご紹介します。年間の給与収入や家族構成を入力するだけで、目安の金額がわかります。さっそく計算してみましょう。

控除上限額を知り、制度のメリットを最大限に享受しよう

ふるさと納税制度の仕組みや控除額の計算方法について解説してきました。控除の上限額は一律ではなく、条件により異なるということがおわかりいただけたと思います。

上限額の計算は複雑ですが、シミュレーションサイトを利用すれば、簡単に金額を知ることができます。しかし、シミュレーションでは年末調整で会社に提出する生命保険料控除や地震保険料控除、また医療費控除等の所得控除までは考慮できません。制度のメリットを最大限に受けたいと考えるなら、上限額を正確に算出することが望ましいでしょう。制度のメリットを最大限に受けたいと考えるなら、上記の計算式から上限額を正確に算出することが望ましいでしょう。

監修:セブンセンス税理士法人 公認会計士・税理士 大野 修平

※2023年5月時点の情報です。