実は、世界で一番多くカニを食べているのは、日本人だと言われているのをご存知ですか? 北海道や山陰・北陸地方の日本海側には、カニの産地がたくさんあり、お正月や晴れの日にカニを堪能する人も多いのではないでしょうか。日本人が大好きな高級食材のカニ。これほどカニが日本人に好かれるようになったのは、なんと1300年以上前のこと。「万葉集」にもカニに関する和歌が残されています。その頃はシンプルに塩をふって食べていたのだとか。現在でも、ふるさと納税のお礼品として人気が高いカニについて徹底調査をしました。

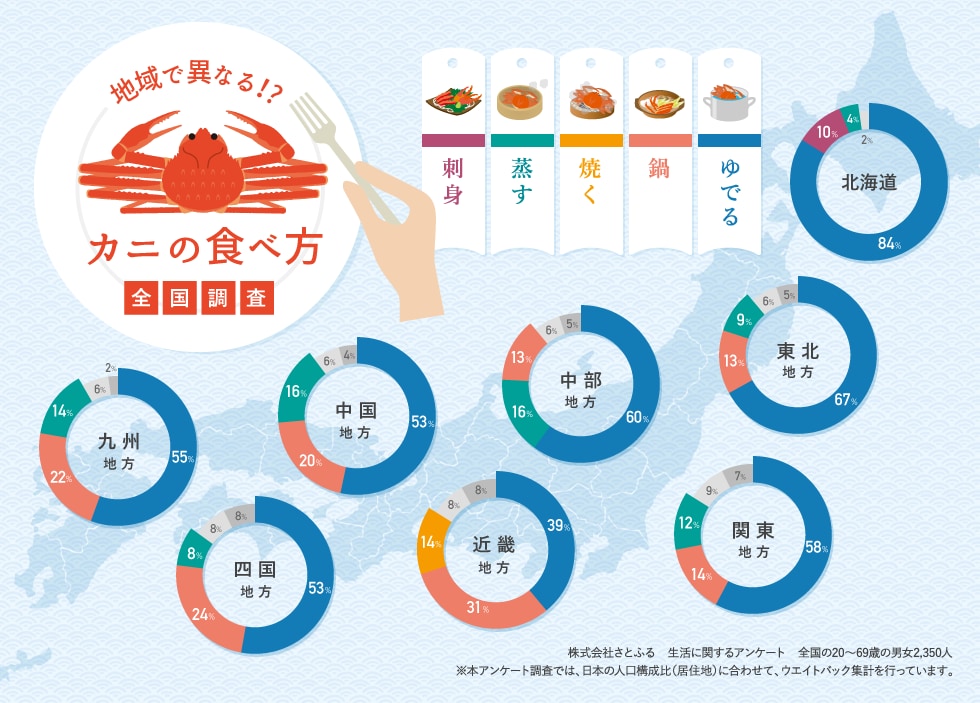

カニはゆでる人が圧倒的多数!

でも、近畿地方など地域によっては他にもおいしい食べ方が!

カニを食べる時に、まず思いつくのはシンプルにゆでて食べる方法。全国的にも「ゆでる」人が半数以上と多く、特に東日本では「ゆでる」人が多いことがわかりました。一方で、近畿地方など地域によっては、「鍋」を中心に「ゆでる」以外の食べ方をしている人の割合も高くなっています。地域によってどのように食べ方の違いがあるのでしょうか。

まず地域別に見てみると、西に行くほど「ゆでる」以外の食べ方が多くなることがわかります。特に、西日本ほど「鍋」をする地域が多くなります。「ゆでる」食べ方が圧倒的に多いのは、カニのイメージが強い北海道。カニの甘みとホクホク感を存分に味わえる食べ方が好まれるようです。また、北海道では全国でも「刺身」で食べる割合が高く、産地ならではの食べ方という点で地域性がみられました。

総務省統計局の「家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(平成27年(2015年)~29年(2017年)平均)」で、一世帯あたりのカニへの支出額を見てみると、1位鳥取市(4,911円)、2位福井市(4,747円)、3位金沢市(3,754円)と山陰地方・北陸地方が上位を独占し、以下京都市(3,027円)、和歌山市(2,769円)、奈良市(2,652円)、大阪市(2,637円)と近畿地方が続きます。カニの産地ではない近畿地方の内陸でカニが食べられるのは、山陰地方・北陸地方まで特急電車で3時間程度と近いのも理由のひとつです。

さらに、1962年に大阪・道頓堀にカニ料理専門店が開業したことも、近畿地方にカニ好きを増やした要因といわれています。このお店では、カニはゆでて食べることが主流だった時代に、鍋で楽しむ「カニすき」や「カニちり」を提供し、カニのさまざまな食べ方を広く知らしめました。今回の調査でも近畿地方では、「ゆでる」は40%未満と半数を占めず、鍋を中心にゆでる以外の多様な食べ方をしていることがわかりました。

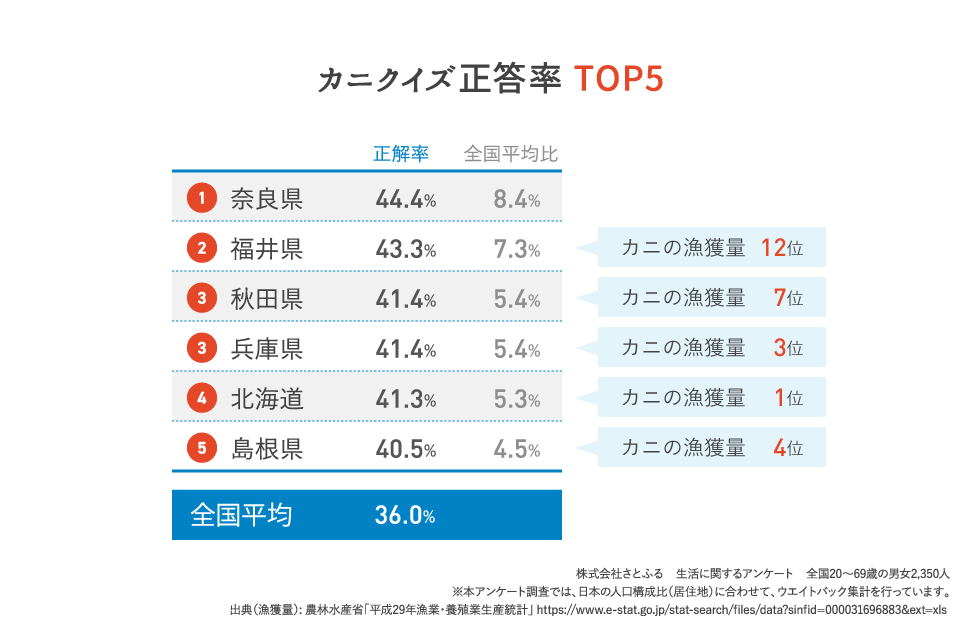

カニの産地に住む人は、カニのことをよく知っていた!

次に、カニに関する全20問のクイズに答えてもらったところ、正答率TOP5のうち2位から5位までの都道府県がカニの漁獲量が多いということがわかりました。カニの産地に住み、新鮮でおいしいカニを食べる機会が多い人ほど、カニに関する知識が多いようです。

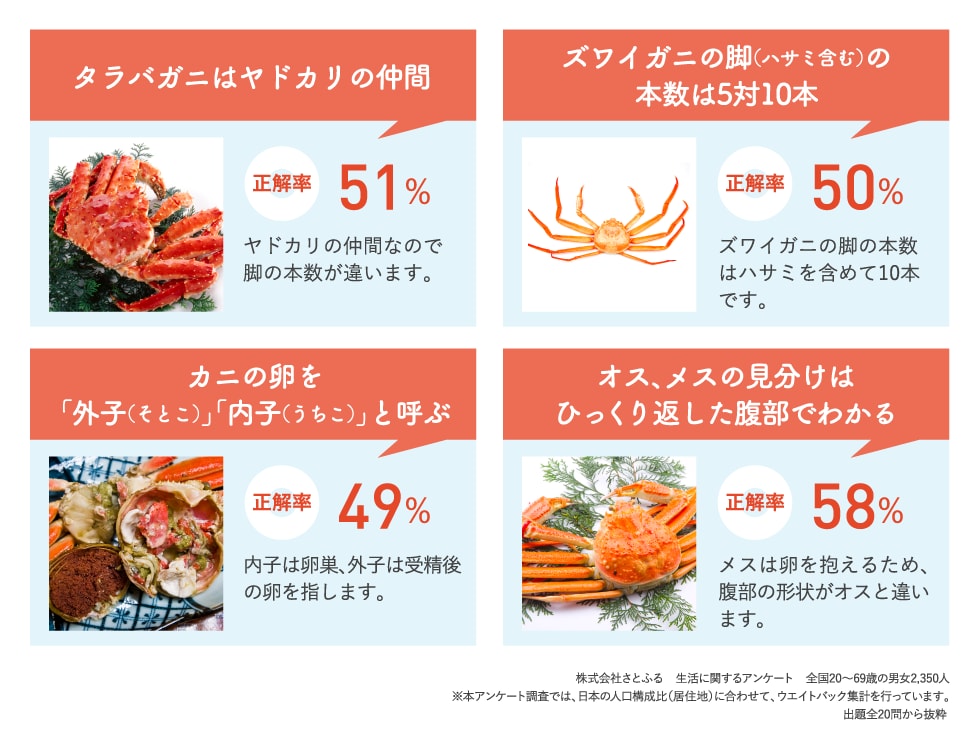

カニクイズの、「カニのオス、メスの見分け方」に関しては、半数を超える58.1%の人がオス、メスの見分け方を知っている一方で、「カニにはアルコールの解毒作用がある」というクイズは正答率が6.5%、「カニには1対の大あご、1対ずつの第1・第2小あごがある」というクイズは正答率が8.4%となるなど、カニの構造や生態に関するクイズは正答率が低く、見分け方に関するクイズの正答率と大きな差がありました。

今回、全問の正答率が1位だったのはカニの産地ではない奈良県。その理由について考察してみると、奈良県民がカニ好きである可能性が挙げられます。総務省統計局の「家計調査(二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(平成27年(2015年)~29年(2017年)平均)」によると、奈良市における一世帯あたりのカニへの支出額は2,652円と全国6位。全国平均の1,788円と比べると860円ほど高く、近畿地方の大都市・大阪市(2,637円)よりもカニを食べていることがわかります。奈良県は、まさに自他共に認めるカニ好き県なのです。

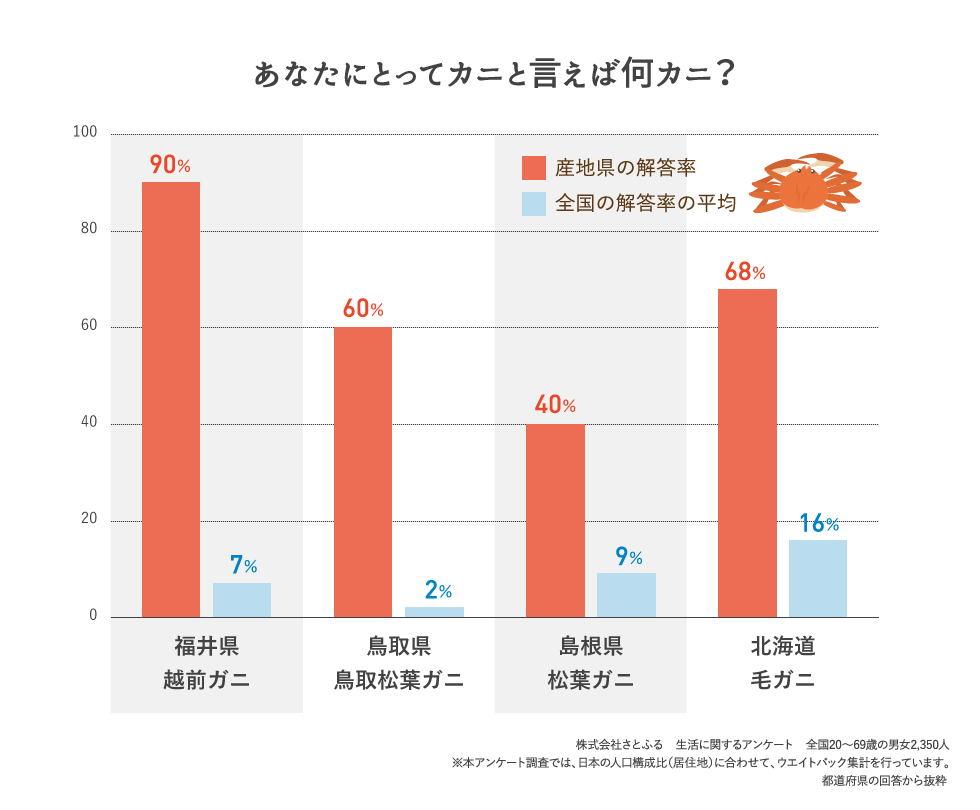

カニと言えば何カニ?

産地に住んでいる人は地元で獲れるカニを愛している!

日本で食されている代表的なカニといえば、三大カニといわれるズワイガニ、タラバガニ、毛ガニのほかにも、花咲ガニ、アブラガニ、ワタリガニなどがあります。なかでも、ズワイガニは産地によって呼び名が変わり、「ブランドガニ」といわれています。例えば、福井県で漁獲されるズワイガニのオスは越前ガニと呼ばれ、兵庫県・鳥取県・島根県で漁獲されるズワイガニのオスは松葉ガニと呼ばれて、日本全国で取引されています。

今回の調査で、「カニと言えば何カニか」を聞いたところ、越前ガニ、鳥取松葉ガニなどはそれぞれ福井県民、鳥取県民の選択率が高く、地域の名産としての認識が垣間見られます。松葉ガニは産地となる兵庫県、鳥取県、島根県を含め、滋賀県、大阪府、奈良県、広島県など産地周辺の地域で選択率が高く、逆に関東地方では越前ガニ、松葉ガニを選択した回答が少ないことも地域性を反映しているといえるでしょう。

また、北海道で多く漁獲される毛ガニ、花咲ガニで見ると、北海道では毛ガニが圧倒的に多いことがわかります。流通量を反映して、他の地域でも毛ガニが選択される傾向にあります。ただし、関東地方や都市部では、タラバガニを選択する人が多く、専門店や輸入品などを目にすることが多いことも一因であると思われます。

各産地で漁獲されるカニを「ブランドガニ」と言うようになったのは、越前ガニが最初で、越前ガニの漁業関係者によると1965年頃からと言われています。それまで地元では、単なる「カニ」として扱われていましたが、のちの漁獲量の大幅減少と販路開拓によって、今では高値で取引されています。種類は同じズワイガニでも、生息海域によって体つきや味が変わってくるため、それぞれのブランドとして成り立っているのでしょう。例えば松葉ガニの生息海域は日本海の島根県沖から丹後半島で、漁獲される漁港は島根県から京都府と限定されています。また、主に食用となる500gから1kg程度のオスガニは、山陰地方では毎年11月から3月のみ漁を解禁すると厳しく定められています。

ブランドガニの産地では、子供の頃から食卓に地元のカニが並ぶことが多く、まさに慣れ親しんだ味。産地なので他の地域よりは安く手に入り、獲れたてのカニを味わうことができます。また、地元のブランド名を誇りに思っている人も多く、地元ほどカニ愛が強いことがわかります。

日本の近海には、1,000種類以上のカニが生息していると言われています。そのなかで日本人が好み、市場に出回るカニは数種類。特に知られているのが三大ガニと言われる、ズワイガニ、タラバガニ、毛ガニです。ズワイガニには、産地によってブランドガニがあり、食べ方も地域によってさまざまであることがわかりました。ふるさと納税では、地域ごとのブランドガニを味わうことも可能です。ぜひ日本全国のカニを堪能してみてはいかがでしょうか。「さとふる」では、これからも「地域の魅力を再発見」をテーマに、最新の地域情報を発信していきます。

調査概要

- ●実施期間:2018年8月7日~2018年8月9日

- ●調査手法:インターネット調査

- ●実施主体:株式会社さとふる

- ●実施機関:株式会社エコンテ

- ●調査名:生活に関するアンケート

- ●調査対象:全国の20~69歳の男女2,350人(各都道府県50人)

※本アンケート調査では、日本の人口構成比(居住地)に合わせて、ウエイトバック集計を行っています。