※以下は「月刊 事業構想 2018年1月号」の内容を許可をいただいて掲載しています。

「ふるさと納税・地方創生フォーラム」

ふるさと納税のあるべき姿を探る

「ふるさと納税・地方創生フォーラム」が11月7日に開催された。総務省野田大臣の挨拶を始め、事業構想大学院大学主催のふるさと納税・地方創生研究会が作成したガイドライン案の公表、ふるさと納税の影響を定量分析した結果の報告がなされた。

野田聖子 総務大臣

野田聖子 総務大臣

ふるさと納税のさらなる活用を

ふるさと納税は制度創設以来、納税者の気持ちを橋渡しして人々が支え合う仕組みとして活用され、2016年度の寄附額は約2,844億円に達した。本格的な人口減少社会を迎える中、地方創生を進めるためには「人」を地域に呼び込み、「仕事」を創る好循環を生みだすことが重要だ。ふるさと納税は地方団体が自ら財源を確保し、施策を実現する手段として大きな役割を果たすと考えられている。

総務省は、地方団体の取組を後押しするため、3つの新たな支援策を実施する。

1つ目は、ふるさと納税を活用して、女性、若者、シニア層、障害者を含め、地域の起業家を支援する「ふるさと起業家支援プロジェクト」。2つ目は、ふるさと納税をきっかけに生まれた「人」と地域の絆を深め、将来的な移住・定住につなげていただく「ふるさと移住交流促進プロジェクト」。3つ目は、「優良事例集の作成による横展開」である。野田大臣は「これらの支援策を活用しながら、創意工夫にあふれたふるさと納税の取組を一層推進する方針である」と語った。

池田達雄 総務省市町村税課 課長

池田達雄 総務省市町村税課 課長

創意工夫を凝らした活用を推進

引き続き、池田課長から、総務省が公表した2つのプロジェクトについて説明があった。

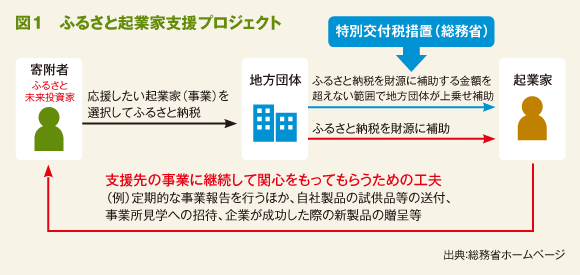

「ふるさと起業家支援プロジェクト」は、クラウドファンディング型のふるさと納税を活用して、起業家に資金提供を行う仕組みである(図1参照)。

魅力的な起業家を発掘することを通じて地域の活性化を促すことが狙い。「事業内容の魅力はもちろんのこと、寄附者を「ふるさと未来投資家」として位置付け、寄附者への創意工夫のある「株主優待」を競い合ってほしい」と話した。

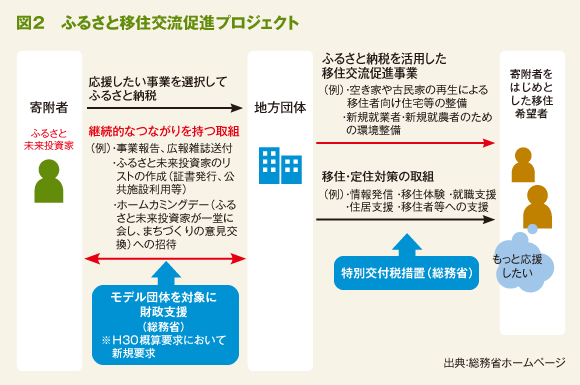

「ふるさと移住交流促進プロジェクト」は、クラウドファンディング型のふるさと納税を活用して、古民家再生や子育て支援など魅力ある移住交流促進事業を実施するとともに、地域と寄附者との継続的なつながりを構築し、移住・定住を促進する仕組みである(図2参照)。

総務省は、特設サイトの開設など関係事業者の協力を得ながら、プロジェクトの積極的な活用を呼び掛ける方針である。

平井伸治 鳥取県知事

平井伸治 鳥取県知事

地方と日本を活性化させる

多くの資金を投じて育てた子どもが都会に出たまま帰ってこない。それならば都会の人たちからふるさとを思う気持ちを寄附という形に変えて支援してもらえないものだろうか―。平井知事は、そのような思いを持つ他県の知事と一緒に声を挙げたところ、意を汲む自治体が手を挙げ、ふるさと納税制度のスキームが考案され、当制度の誕生に貢献した。

2016年10月に発生した鳥取県中部地震では1万5千棟の住宅が被害に遭った。そこで鳥取県は、国の支援を受けられる一部損壊住宅への支援制度を全国で初めて作った。これにふるさと納税で集めたお金を充当させ、復興に役立てることができた。

鳥取県は制度スタート当初から節度を持つことを心がけてきた。返礼品については県費の充当額を2割程度に抑えている。企業の協力もあり、ポータルサイトを活用しながら、全国への販売機会の拡大にも寄与している。集まったお金は子ども未来基金を通じて児童書の購入に充てるなど、使途を明確にしている。平井知事は最後に「ふるさと納税をさらに盛り上げていきたい」と語った。

「ふるさと納税・地方創生フォーラム」はふるさと納税による地域活性化をテーマに開催され、自治体職員約180名が来場した。写真の登壇者は梶元伸・高知県総務部長

梶元伸 高知県総務部長

販路を拡大し、地域の雇用を生み出す

本県の経済政策である地産外商の取り組みを、拡大再生産の好循環につなげていくというコンセプトに合致した制度だ」と話す。

高知県は人口減少が全国より15年先行して始まり、経済規模の縮小がさらに人口減少を招くサイクルに落ち込んでいた。そこで人口の社会増を実現するために事業者の生産性、付加価値を上げ、県外に売って需要を拡大する「地産外商」により雇用を生み出そうと取り組んでいる。

地域アクションプランを通して市町村のさまざまな特産品を磨き上げる支援を行っている。奈半利町のゆずを混ぜた飼料で育った「ゆず豚」もその一例だ。商品開発段階から支援し、販路開拓ではふるさと納税の返礼品とすることで大きな成功を収めた。同町では他にも同プランで商品化した特産品を260ほど返礼品にリストアップし、新たに農産物等の生産工場を整備するなど拡大再生産につなげている。今後は地産外商を進めた上で、寄附者の共感を抱いてもらう取組みにも力を入れ、高知県の交流人口の増加につなげていきたいと話した。

伊藤徳宇 桑名市長

伊藤徳宇 桑名市長

地域の事業に対し、共感を呼ぶ

桑名市は、総合計画に掲げる7つのビジョンに沿ってふるさと納税を活用することを明示している。桑名市が明確に使途を打ち出した取組みが「ジュニアサミットへの協賛」だ。ジュニアサミットは昨年開催されたG7伊勢志摩サミットの付帯行事で、各国の中高生が討議をする場であるが、事業への税金投入には市民から賛否の声が挙がった。そこで、ふるさと納税を活用した事業に追加し、全国の人に応援を呼びかけたところ5カ月で2,770万円集まった。企業からの直接寄附も合わせ、市民の税金を1円も使わずに実施することが可能となった。

伊藤市長は寄附者に共感を呼ぶための2つの方向性を挙げる。1つは他自治体ではできないオンリーワンの取り組みだ。そしてもう1つは、今回のように税金投入に市民から賛否がある取り組みだ。「全国から応援してくれる人を募ることで地域の新しい挑戦ができる」と語った。

フォーラムの後半では、研究会有識者委員によるパネルディスカッションが行われた。

牧野光朗 飯田市長

髙松俊和 さとふる取締役

「金儲けより人儲け」

ふるさと納税による地域の活性化

1つ目のパネルディスカッションは、牧野光朗長野県飯田市長、株式会社さとふる髙松俊和取締役が、事業構想大学院大学 事業構想研究所織田竜輔副所長の進行で、ふるさと納税による地域の活性化について意見を述べた。

――地域と寄附者とのコミュニケーションについて、どのように考えているのか。

牧野 超高齢化社会を迎え、行政サービスの範囲は今後増えていく。そこで地域の担い手作りが重要になる。飯田市ではもともとあった地域自治組織に着目し、市民主体の新しい自治組織を作った。自治組織からさまざまな提案が出され、寄附を募って公園を整備するなどの動きが出てきた。そこにふるさと納税を結びつけることで「飯田市20地区応援隊」ができた。各地区に寄附をしてもらい、地区と寄附者が直接つながって絆を作る試みだ。当事者意識を持った人と人の関係を作っていきたい。

髙松 ポータルサイトの中で事業者と自治体、事業者と寄附者のコミュニケーションをさらに促せるような仕組みを整えていきたい。

――今回さとふるの協力を得て飯田市の定量研究を支援した。牧野市長はデータを見てどう感じたか。

牧野 経済波及効果が見えるようになった。このような結果を元に地域の活性化に繋がる施策を考えたい。ただし、お金の繋がり以上に大切であるのは、人の繋がりだ。

それぞれの自治組織でコミュニティの質を向上させていけばイノベーションを起こす土壌ができ、活性化していく。そこに寄附者が関わることで地域との一体感が醸成できる。ふるさと納税制度は「金儲けより人儲け」だと考えている。

髙松 当社では、ふるさと納税のポータルサイトを運営しており、273自治体と契約し、100万人の会員が使っている。今後は各地域の納税に関する各種データを提供できる土壌は整っている。これらを政策の企画立案にご活用いただければと考えている。

フォーラムでのパネルディスカッションの様子。左から、田中里沙・事業構想大学院大学学長、小西砂千夫・関西学院大学教授、小玉悠太郎・坂井市総合政策部 企画情報課

事例報告と今後のふるさと納税の展望

事業構想大学院大学学長 田中里沙進行で行われた2つ目のパネルディスカッションでは、福井県坂井市の事例を元に、今後の展望について、関西学院大学大学院経済学研究科人間福祉学部の小西砂千夫教授が、意見を述べた。

――坂井市の取組である「寄附市民参画制度」とは。

児玉 坂井市では、寄附を通じて市政に参画してもらうことを目的に「使途の提案は市民から募る」「使途は市民がメンバーに入る検討委員会で決める」「使途それぞれに目標額を決めそれに達した段階で事業化する」の3点を条例で明文化。「寄附市民参画制度」と名づけ2008年度より取り組んできた。

9年間でのべ4,400万円の寄附を集め、15の事業に取り組んだ。ふるさと納税制度に可能性を感じ、更に大きな事業に取り組むために、2017年度から返礼品を導入することとした。「おかえりUターン就職奨学金支援事業」は目標額5,000万円の半分が集まっている。今後はより夢のある事業の実現に挑戦していきたい。

――このような事例を元に、ふるさと納税の活用について、どのように考えているか。

小西 ふるさと納税制度は、もともと「ふるさとに納税できるようにすべき」という議論から始まったが、「ふるさと」の定義が曖昧であり、寄附税制としてスタートした経緯がある。制度の本体はあくまで寄附税制であり、返礼品は制度とは切り離して考える必要がある。

返礼品に依存するのではなく、例えば、坂井市が、事業の実現のための手段である考えるように、高知県がもともと地産外商の施策に取り組んでいたところへふるさと納税を活用したように、地域の方針が先にあり、ふるさと納税制度を地域の施策を実行する手段としてうまく機能させることが必要である。

全国初のガイドライン案を公表

事業構想大学院大学学長 田中里沙

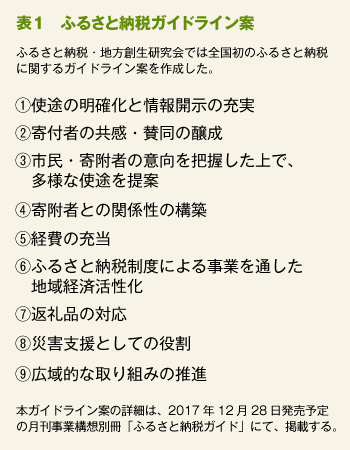

ふるさと納税・地方創生研究会(主催:事業構想大学院大学)では、①ふるさと納税の適正な運用を目指すためのガイドライン案の公表、②ふるさと納税の影響を定量的に把握するための定量分析を行った。

ふるさと納税制度が導入されて以降、地方創生に向け一定の成果が見えてきた。一方でいわゆる返礼品合戦がヒートアップするなど制度の趣旨が歪められる事態を招いており、各自治体には良識ある運用が求められていることを背景として、ガイドラインを策定した。

当研究会で実施した「ふるさと納税首長アンケート」では「寄附金の使途に共感してもらうことで、寄附金を集めていきたいと思うか」という問いに対して、「取り組みたい」「興味がある」と答えた自治体は88.2%に及んだ。今後は、ふるさと納税をきっかけに地方創生、シティプロモーションの有効な流れがさらに形成されると考えられる。

そこで、寄附者とのコミュニケーションを積極的かつ継続的に行い、地域活性化の実現のため、ふるさと納税制度が有効に活用されることを目指し、ガイドライン案を作成した。本ガイドライン案をきっかけに、地方6団体が公式にガイドライン案を作成することや、ふるさと納税の適正運用のための自主的な連合体が形成されるなど、趣旨や運用の議論を通して、広がっていくことを期待している。

具体的には、目指すべき運用ルールを9つの項目で提示した(表1参照)。今後、制度を継続的に成長させていくために、ガイドラインの効果的な運用について更に議論を行い、深めていく方針である。

以上の意見を踏まえ事業構想大学院大学学長の田中里沙が「ルールを適切に整備・遵守し、地域と寄附者をつなぐよいコミュニケーションツールとして機能すれば、ふるさと納税制度は地方創生につがる。これからも研究会の議論、成果を踏まえ、地域活性化に寄与していきたい」と締めくくった。