調査概要

- 実施期間:2020年1月17日~2020年1月22日

- 手法:インターネット調査

- 実施機関:株式会社さとふる

- 対象:ふるさと納税経験のある8,871人※

- ※「さとふる」を利用したことがない人を含む

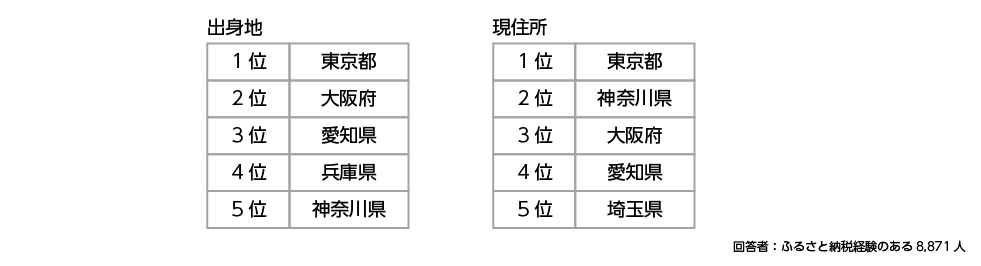

回答者の出身地と現住所(上位5自治体)

2019年 利用実態

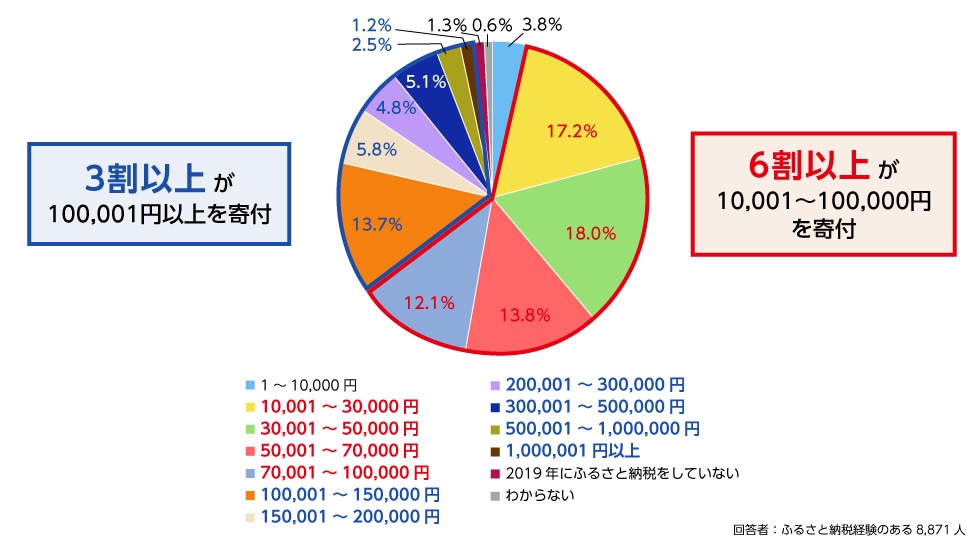

2019年に行ったふるさと納税の寄付総額を教えてください。

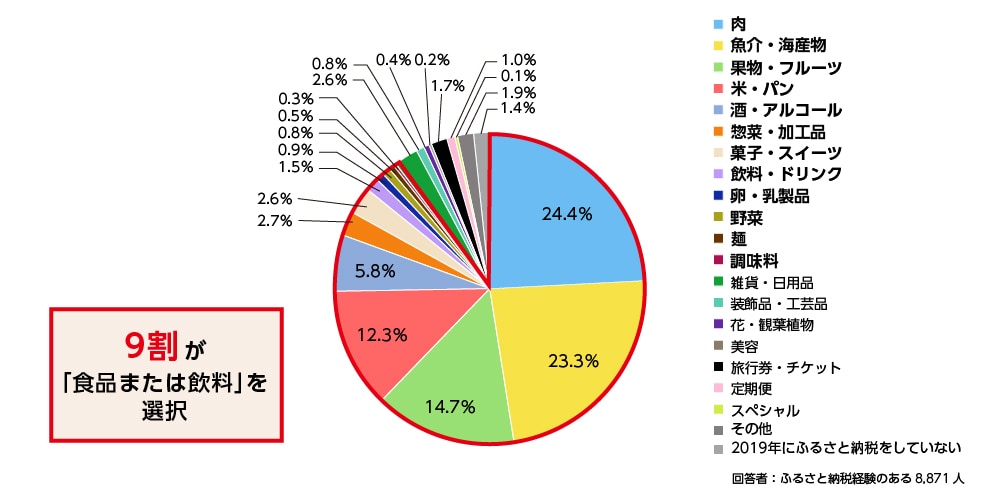

2019年のふるさと納税で選んだお礼品のジャンルを教えてください。

※複数回寄付をした場合はいずれか1件のみ回答。

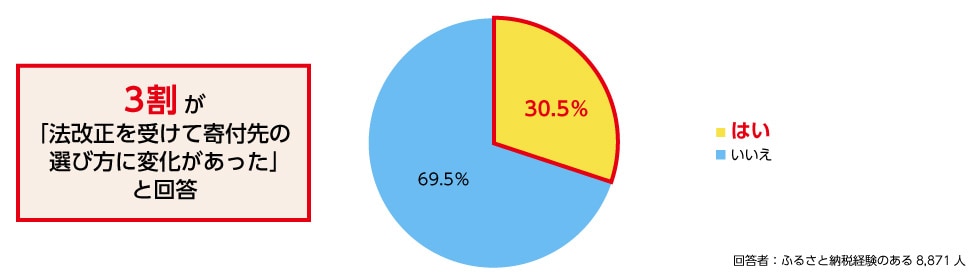

トピック1 法改正後の寄付先の選び方

2019年の法改正(お礼品を返礼割合3割以内・地場産品に限るなど)を受けて、寄付先の選び方に変化はありましたか。

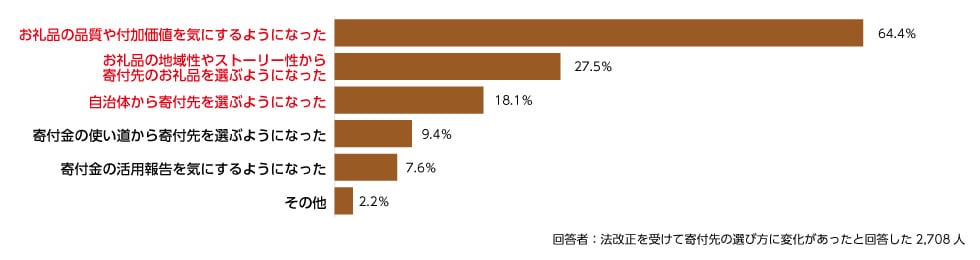

どのような変化がありましたか。 ※複数回答可

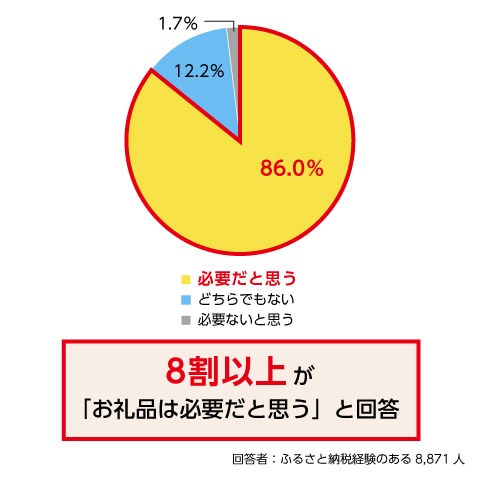

トピック2 お礼品について

ふるさと納税制度において、お礼品は必要だと思いますか。

お礼品が必要だと思う理由<回答例>

「お礼品があると、お得感があり、楽しみながら納税できる」(40代男性/埼玉県在住)

「面倒な手続きもあるわけで、それに対してのモチベーションの維持につながる」(40代女性/北海道在住)

「地域産業のPRになると思う。その地域への意識が高まりふるさと納税以外でも気に留まるようになっている」(50代女性/千葉県在住)

「お礼の品により地域の特性をPRでき、その自治体を知るきっかけとなるため」(30代男性/福岡県在住)

「地域産業の雇用と活性化にもなっていると思う」(60代男性/東京都在住)

「納税する側としての楽しみと、自治体側からは地域のアピールにつながり、観光などの別の形で経済が動くきっかけになりwin-winの策だと思うから」(40代女性/埼玉県在住)

お礼品が必要ないと思う理由<回答例>

「お礼品を期待し、本来の目的と逸脱している」(70代男性/山口県在住)

「応援したい自治体であれば別に必要ない。特産品がない自治体は寄付が少なく大変だと思う」(40代女性/千葉県在住)

「本来の趣旨に反する。住民税が控除されれば十分である」(50代女性/東京都在住)

「本来寄付は、当該団体に対する愛着からするべきものだから」(60代男性/愛知県在住)

ふるさと納税制度におけるお礼品の必要性については8割以上が「必要だと思う」と回答しました。理由として「お礼品があると、お得感があり楽しみながら納税できる」という声のほか、「お礼の品により地域の特性をPRでき、その自治体を知るきっかけとなるため」「地域産業の雇用と活性化にもなっていると思う」などといった声が集まりました。お礼品が寄付の動機となるという声がある一方で、地域のPR効果や地域産業の活性化につながると考えられていることがわかりました。

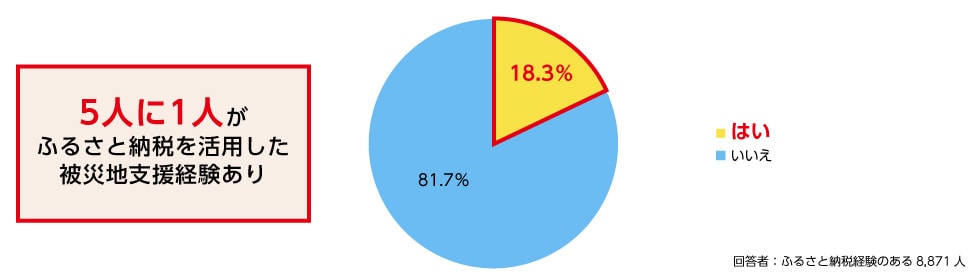

トピック3 被災地支援について

ふるさと納税制度を活用し、被災地へ寄付(お礼品なし)したことはありますか。

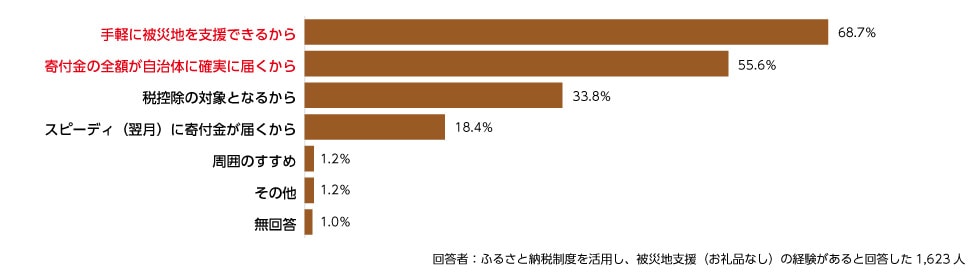

被災地への支援方法としてふるさと納税制度を活用した理由を教えてください。 ※複数回答可

回答者のうち約5人に1人が「ふるさと納税制度を活用し、被災地へ寄付した経験がある」と回答しました。寄付の理由として「手軽に被災地を支援できるから(68.7%)」が最も多く、次いで「寄付金の全額が自治体に確実に届くから(55.6%)」という結果になりました。手軽に支援できることや、寄付金が確実に届くことが評価されているようです。

トピック4 クラウドファンディング型ふるさと納税について

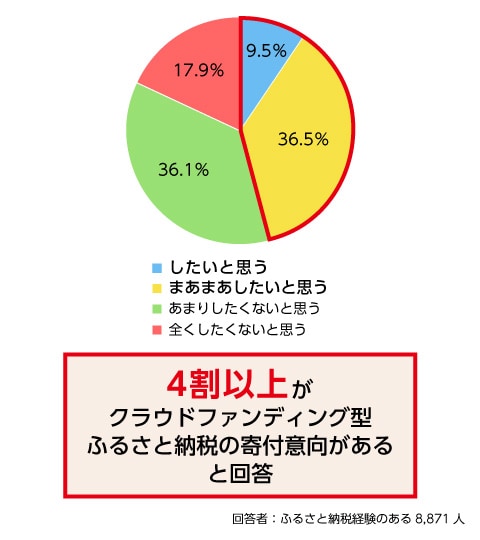

具体的な寄付金の使い道から選ぶクラウドファンディング型ふるさと納税について、寄付したいと思いますか。

寄付したいと思う理由<回答例>

「どのような政策に使用されるか確認できるから」(60代男性/愛知県在住)

「寄付した後の結果を確認できるし、自分も参加したと言う意識が芽生えて大事に思えるから」(50代女性/高知県在住)

「自治体が示す使い道は、大まかな分野の提示にとどまっており、具体的な使い道が見えないので、クラウドファンディング型のほうがわかりやすいと思う」(50代女性/大分県在住)

「自治体予算ではできないようなことにチャレンジするチャンスになると思うから」(30代女性/東京都在住)

「曖昧な目的よりは明確な目的の方が良いと感じる。例えば子育て支援と言われるよりは、1歳以下の保育園の施設改修をと言われる方が納得感が高いから」(30代男性/東京都在住)

寄付したくないと思う理由<回答例>

「そもそもクラウドファンディングの知識がない」(20代女性/埼玉県在住)

「クラウドファンディングはそれとして確立したものがあるので」(40代女性/大阪府在住)

「まだ浸透しておらず、仕組みがよく分からないから」(40代女性/神奈川県在住)

「寄付先の地産の食などのお礼品込みでふるさと納税の良さを感じているから」(60代女性/東京都在住)

「お金の使い方はその当該地域に任せた方が必要なところに回してもらえると思うから」(40代男性/大阪府在住)

「本当に目的通りに使われるかわからないから」(50代男性/東京都在住)

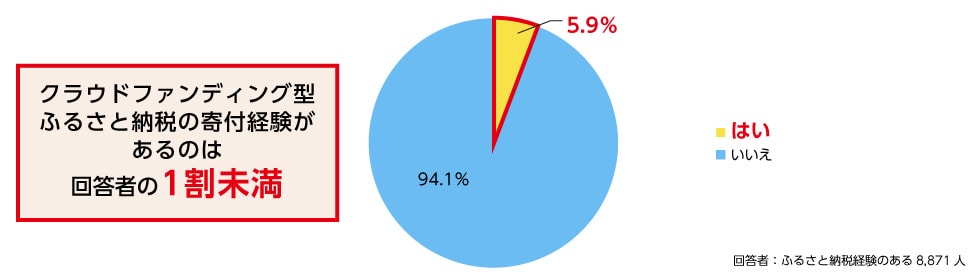

クラウドファンディング型ふるさと納税の寄付をしたことはありますか。

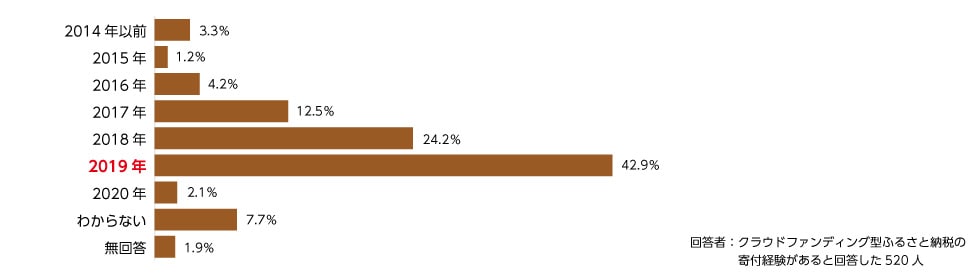

初めてクラウドファンディング型ふるさと納税の寄付をしたのはいつですか。

具体的な寄付金の使い道から選ぶクラウドファンディング型ふるさと納税について、回答者の4割以上が「したいと思う(9.5%)」「まあまあしたいと思う(36.5%)」と回答したものの、実際にクラウドファンディング型ふるさと納税の寄付経験がある人は5.9%と1割に満たないことが明らかになりました。そのうち、初めてクラウドファンディング型ふるさと納税を行った年について聞いたところ、2015年以降から毎年数字が伸びており、年々クラウドファンディング型ふるさと納税の利用意向が高まっていることが伺えます。

- ※ページ中の円グラフは小数第二位を四捨五入しているため、構成比の合計が100%にならない場合があります。

回答者の3割が2019年の法改正(お礼品を返礼割合3割以内・地場産品に限るなど)を受けて、「寄付先の選び方に変化はあった」と回答しました。

3割の回答者のうち、寄付先の選び方の変化として「お礼品の品質や付加価値を気にするようになった(64.4%)」が6割以上と最も多く、次いで「お礼品の地域性やストーリー性から寄付先のお礼品を選ぶようになった(27.5%)」「自治体から寄付先を選ぶようになった(18.1%)」という結果になりました。法改正が寄付者の意識が変わるきっかけになったことが伺えます。