生まれ育った自治体や応援したい自治体等、ご自身で選んだ自治体に寄付を行うふるさと納税ですが、寄付金額に応じて所得税や住民税の控除が受けられ、自治体によっては控除上限額以内であれば、実質2,000円でお礼品を受けることができる制度です。

この記事ではふるさと納税を始めようとしている方に向けて、ふるさと納税制度の控除の仕組みを中心に解説します。

ふるさと納税の所得控除と税額控除とは

ふるさと納税は、寄付金額に応じて所得税や住民税の控除を受けられる制度です。ふるさと納税を始めようとしている方は、まず控除の仕組みや上限額、控除額の計算方法について理解しましょう。

ふるさと納税に係る控除

ふるさと納税は各自治体に対する寄付金額に応じて、所得税および個人住民税を減額する制度です。具体的には、ふるさと納税をすれば、寄付をした合計金額から自己負担額の2,000円を差し引いた金額が、所得税と住民税より控除されます。

控除額や課税所得を計算する際は、年収や家族構成などによって異なる控除の上限額も考慮しなければなりません。この点が普段はなかなか税金や控除を意識する機会が少ない方にとって、ふるさと納税に対するハードルを高めてしまう主な理由だと考えられます。

以下で詳しくご紹介します。

ふるさと納税による所得税の控除額を計算する方法

ふるさと納税を行うことで控除される所得税額は、以下の計算式で算出可能です。控除の対象となるふるさと納税額は、「総所得金額等の40%」が上限になっています。なお、平成25年分から令和19年分については、所得税率が0%である場合を除き、復興特別所得税を加えた税率となります。

所得税率は課税される所得金額に応じて5%から45%の7段階に分かれているため、以下の表を参考にして確認しましょう。なお、課税される所得金額は給与所得の場合、給与・賞与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額で、年収とは異なる場合もあります。

所得控除は個人的な経済事情を税の計算に反映させる仕組みで、生命保険料・社会保険料などが該当します。一般的に会社員の場合は会社が年末調整を行いますが、ふるさと納税(寄付金控除)や医療費の控除を受けるには、別途、確定申告が必要となります。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |

| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |

ふるさと納税の控除額の例

ふるさと納税には「所得控除のメリットがある」ということを理解いただけたでしょうか。ただ、控除額は年収や家族構成、扶養家族の有無によって変動します。その一例を以下で紹介します。

住民税からの控除額を計算する方法

ふるさと納税を行った後に確定申告をした場合、その年の所得税と翌年の住民税に控除が適応されます。前述の所得税の計算式に加え、減額(税額控除)される住民税の計算方法は以下の通りです。

所得税の控除額に住民税の控除額の基本分を加えた金額が控除され、そこで控除しきれなかった金額が特例分により控除(所得割額の20%を限度)されます。

4人家族で年収500万円のケース

ふるさと納税を行う本人の給与収入が500万円で、夫婦共働き・子供2人(高校生と大学生)の4人家族のケースでは、いくらを目安に寄付すべきでしょうか。

ふるさと納税による寄付金の控除上限金額は33,000円です。この金額から自己負担の2,000円を引いた額が、控除を受けられる所得税と住民税の合計になります。

このケースの場合は、所得税分3,100円と住民税分27,900円を合わせて31,000円が軽減されます。

独身で年収が350万円のケース

次にふるさと納税を行う本人の給与収入が350万円で、独身のケースを紹介します。ふるさと納税による寄付金控除上限金額は34,000円です。この金額から自己負担の2,000円を引いた額が、控除を受けられる所得税と住民税の合計になります。

このケースの場合は、所得税分3,200円と住民税分28,800円を合わせて32,000円が軽減されます。

以上の例で挙げた金額は、あくまで目安として参考にしてください。実際は住宅ローンや医療費などの控除額によって上限金額は変わりますが、今回はすべて0円として計算しています。また、社会保険料控除額は給与収入の15%と仮定しています。

さとふるでは、年収と家族構成だけでふるさと納税額の目安がわかる簡単シミュレーションや、所得控除額の合計額などからより正確な金額がわかる詳細シミュレーションを提供しています。上限額を知りたい方はぜひ活用してみてください。

ふるさと納税による控除を受ける方法

寄付金控除上限額以内であれば、所得税や住民税の控除が受けられ、自治体によっては地域の特産品などのお礼品がもらえる制度です。控除を受けるには確定申告もしくは、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」による申請が必要です。以下で詳しい流れを紹介します。

控除を受けるためには確定申告をする

寄付金控除を受けるためには、原則として寄付をした翌年の3月15日までに確定申告をすることが必要です。申告書を作成し、所轄の税務署の窓口に直接もしくは郵送にて提出するか、オンライン(e-Tax)にて提出しましょう。

※給与所得者などの還付申告は寄付をした翌年の1月1日から5年間提出可能です。

確定申告を行う時には作成した確定申告書のほか、寄付金受領証明書や個人番号を確認できる書類、銀行口座の情報が明記されている書類(通帳など)、所得を証明できるもの(源泉徴収票など)、印鑑が必要になります。寄付金受領証明書は寄付した自治体から送られてくるため、書類は忘れない場所に保管しておきましょう。

また、e-Taxで確定申告する場合は、本人確認の書類は必要ありません。e-Taxとは所得税や消費税、贈与税の申告といった手続きを行うことができるインターネット上のシステムです。

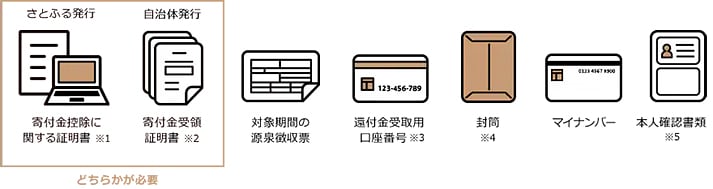

確定申告の際に必要な書類を以下にまとめたので、ふるさと納税を検討している方は確認しましょう。

必要なもの

- ※1 1年間の寄付が1枚にまとまった、さとふるより発行する証明書です。電子発行・書面発行(郵送)の2種類の発行方法があり、ご自身の申請方法に合わせて発行してください。

寄付金控除に関する証明書の詳細はこちら - ※2 寄付をした自治体から送付されます。対象期間の全ての寄付金受領証明書が必要です。大切に保管しておいてください。受け取っていない場合、もしくは紛失してしまった場合は、寄付金控除に関する証明書を申し込み、ご提出いただくか、寄付先の自治体か利用したふるさと納税サイトに相談してください。

- ※3 ご本人名義の口座のもの(還付金振込用)。

- ※4 郵送または窓口で提出する場合、返信用の封筒と切手が別途必要です。

- ※5 マイナンバー証明用に、以下のいずれかのパターンの書類が必要になります(郵送で提出される場合は写しが必要です)。

確定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

確定申告は手続きが多く申告書の作成にも時間がかかります。ですが、実は確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みがあります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用を申請することで控除を受けることが可能です。この制度は確定申告の不要な給与所得者などが対象となっており、「ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限る」などの条件はありますが、確定申告よりも簡単に手続きができます。

ワンストップ特例制度を選択する場合は、所得税からの控除は行われず、全額住民税から控除される点が確定申告と異なります。なお確定申告を行った場合でも、ワンストップ申請を行った場合でも、控除される金額の合計額は基本的には一致します。

ふるさと納税の所得控除には申請が必要

ふるさと納税は税額の控除を受けられるだけではなく、多くの自治体で用意されているお礼品を受け取ることもできる魅力的な制度です。

支払い過ぎた所得税が還付金として返還されるタイミングにも目安があります。所得税の還付金は確定申告後、約1~2カ月程度で、申告時に指定した口座に振り込まれます。確定申告後に送られてくる「国税還付金振込通知書」で還付金額や振り込み日を確認できます。e-Taxで確定申告を行った場合は、e-Taxのサイトから振り込み状況などを確認できるので、オンラインでの申請がおすすめです。

控除の金額や限度額は、年間の給与収入額や家族構成などによって異なります。これからふるさと納税を始める方は、自身の状況に合わせて上限額の目安を確認するようにしましょう。

監修:セブンセンス税理士法人 公認会計士・税理士 大野 修平

※2022年12月時点の情報です。