ふるさと納税と地域団体商標

ふるさと納税は、好きな地域に寄付をして、そのお礼品として特産品などを受け取ることができる制度です。さとふるは、ふるさと納税制度を通じて地域をより一層元気にするお手伝いをしています。

地域団体商標には、風土色豊かでその土地に根ざしたものがたくさん登録されています。特許庁の審査を通過しお墨付きを得られた、その地域を代表するブランドです。各地の生産者や事業者にとって、自社製品やサービスの信頼性につながるという大きなメリットがあります。

さとふるは寄付者の皆様と全国各地の逸品との架け橋となることで、活気あふれる地域づくりを促進したいと思っています。本ページをキッカケに寄付者の皆様が地域ブランドにより興味を持っていただけるよう願っています。

地域団体商標について

地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として平成18年4月1日に導入されました。

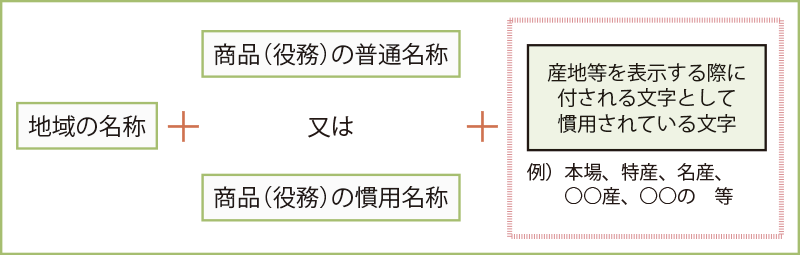

「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。

※通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。

地域団体商標を取得する3つのメリット

その1 法的効果

●他者への権利行使(攻撃・防御)

他者が不正に地域団体商標である名称を商標権に抵触する範囲で使用していた、又は使用する恐れがある場合、民事・刑事の両面から対抗することができます。

●ライセンス契約

商標権(財産権)は、他者に商標の使用を許諾することができます。

その2 差別化効果

●取引信用度・商品・サービス訴求力の増大

名称が商標権で保護されていることで、取引の際の信用力増加、また、国にお墨付きをもらった商標という点をアピールすることで商品・サービスの訴求力の増大につなげることができます。

その3 その他さまざまな効果

●組織強化・ブランドに対する自負の形成

商標をその団体で独占的に使用することにより、組合員の増加や、ブランドに対する自負が形成されます。

地域団体商標マーク

マークについて

地域団体商標マークは、「地域の名物」が地域団体商標として特許庁に登録されていることを示す証です。地域団体商標に係る商標権を有する団体であれば、使用届をご提出いただければすぐにお使いいただけます。

カラー

黒

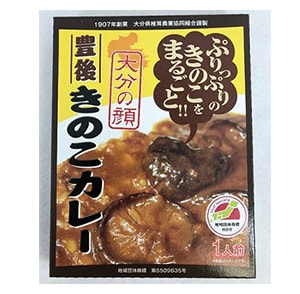

マークの活用事例

「豊後きのこカレー」

(大分県椎茸農業協同組合)

「今金男しゃく」

(今金町農業協同組合)

「小松うどん」

(特定非営利活動法人小松うどんつるつる創研)

詳細についてはこちらをご覧ください。

全国の地域団体商標の紹介

全国の登録件数

登録件数は合計781件(令和6年12月末時点)食品・工芸品・サービスの提供等、さまざまな産品が登録されています。

地域団体商標の活用事例

活用事例について

一口に「地域団体商標を活用する」といっても、様々な活用の仕方があります。地域ブランドの取り組みをご紹介するとともに、地域団体商標の活用の事例をご覧ください。

地域団体商標を取得するには

登録要件について

その1 地域に根ざした団体の出願であること

①事業協同組合等の特別の法律により設立された組合であって、以下のいずれの要件も満たすもの

ア)法人格を有する イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例)農業協同組合、漁業協同組合など

②商工会 ③商工会議所 ④ NPO 法人 ⑤これらに相当する外国の法人

その2 団体の構成員に使用させる商標であること

例えば、組合であれば組合員に使用させる 等

その3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること

例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等

その4 一定の地理的範囲である程度有名であること

出願団体又はその構成員の使用により、一定の地域で、需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。

※商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。

出願から登録までの流れ

-

出願

特許庁に「地域団体商標登録願」と、必要な書類を申請すると共に、出願料金を納付します。

-

審査

特許庁で、出願内容の審査を受けます。

※審査時、登録要件を満たさない場合は、「拒絶理由通知」が送付されるため、それに対して応答する必要があります。 -

査定

登録査定/拒絶査定

-

登録料納付

登録査定になった案件については、特許庁へ登録に必要な金額を納付します。

-

権利発生

登録番号が設定され、商標登録証が発行されます。

-

更新

商標権の有効期間は10年ですが、何度でも権利を更新することができます。

出願費用や登録費用など料金について

特許庁に対して支払う費用は下記のとおりです。手続きを代理人に依頼した場合には、別途代理人費用がかかります。

※書面で手続きする場合には、電子化のための手数料が必要な場合があります。電子化手数料 :2,400 円+(書面のページ数× 800 円)

※区分数とは、商標を出願する際に指定する区分の数のことです。

より詳細な制度手続きについては特許庁HPをご覧ください。

地域団体商標制度についてより詳しく知りたい場合は

知財総合支援窓口

全国47都道府県に知財について無料で相談できる窓口があります。

特許庁職員による制度説明

特許庁の地域ブランド推進室が地域団体商標制度について、全国どこにでも無料で説明に伺います。

農林水産物等の地理的表示(GI)保護制度と地域団体商標制度との関係について

登録を受けるメリット(地域団体商標が先のケース)

●産地と結び付いた品質について、国のお墨付きが得られます。

●GI マークが使用可能となります。(海外でも真の日本の特産品として差別化されます)

●GI の不正使用は国が取り締まってくれます。

登録を受けるメリット(GIが先のケース)

●不正使用に対して、自ら権利行使(損害賠償請求、差止請求)することができます。

●税関に申し立てることにより、模倣品の輸入を阻止することができます。

●国際登録制度(マドリッド協定議定書)を利用することにより、簡易な手続で海外に商標出願することができます。

詳細については特許庁のHPをご覧ください。

地域団体商標ガイドブックの紹介

「地域団体商標ガイドブック」は、地域団体商標を活用している団体の最新活用事例、地域団体商標制度の概要、特許庁の支援策等を掲載している冊子です。無料で配布していますので、ご興味ある方は特許庁HPをご覧ください。

各地にはその土地が育んだ逸品がたくさんあります。地域団体商標に登録され、“名物の証”として太鼓判を押されているのは、農林水産物や伝統工芸品だけでなく、温泉やご当地グルメなど、その種類はさまざま。

共通するのは生産者や事業者の思いが詰まっているということ。手塩にかけて作られた、その土地の魅力あふれる産物であるという点です。

定番化や海外進出など、さらなる可能性を秘めた”地域ブランド”の今後にぜひ注目してみてください。