肌寒い季節が近づいてくると食べたくなるのが「鍋料理」。簡単にパパッと作れるのにおいしくて、日本人が大好きな料理のひとつです。石狩鍋、きりたんぽ鍋、芋煮鍋、のっぺい汁、水炊きなど、地域によって「ご当地鍋」も数多くあることから、家庭の味にも具材や味覚の差があるのではないでしょうか。そこで今回は、地域を選ばず食べられている「寄せ鍋」料理について聞いてみました。

海に囲まれた日本は、それぞれの地域で海の幸・山の幸に恵まれ、寄せ鍋でよく食べられる具材に違いがあることがわかります。また寄せ鍋の味付けも地域差があります。地域によって、どのような傾向があるのでしょうか?

具材編東日本では魚介類、西日本では肉類の具材に地域性が出る。

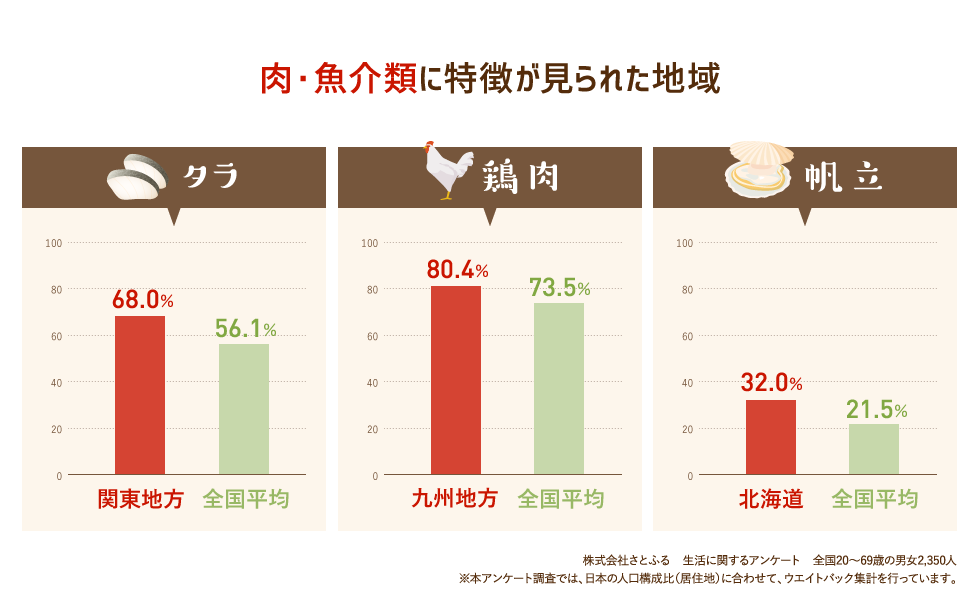

鍋料理に使用する肉・魚介類で人気のある具材は、鶏肉(73.5%)、豚肉(65.0%)、タラ(56.1%)、鶏団子(53.9%)でした。このうち、タラは関東地方(68.0%)、東北地方(61.7%)、北海道(58.0%)と東日本では具材として使用する割合が高いことがわかりました。一方、西日本のタラの使用割合は、四国地方で35.5%、九州地方で30.3%と東日本の使用割合と比較してかなり低い結果となりました。

鶏肉は九州地方で80.4%(特に福岡県で84.0%)、豚肉は四国地方で76.0%となるなど、西日本では肉を使用する傾向がありました。地域別に見ると、豚肉は香川県が82.0%、徳島県・愛媛県が76.0%、鶏肉は福岡県が84.0%、熊本県が80.0%となっており、それぞれの地域内でも使用割合に差が見られました。

また、北海道はさけ(44.0%)や帆立(32.0%)など、地元でとれる名産品の使用割合が他の地域と比べて高くなっています。特に帆立は東日本では使用割合が28.2%である一方で、西日本では19.3%にとどまり、タラと同じく東日本で多く使用していることがわかります。

この他、鶏肉・鶏団子などは、北海道・東北地方では使用割合が低く、西日本は高い傾向が見られました。

鍋料理に肉・魚介類を入れる割合は全国的に高いものの、肉と魚介類の使用割合では東日本は魚介類が、西日本は肉類が多いという地域差が見られました。

「産地である」「郷土鍋の具材である」などの野菜がよく使われる。

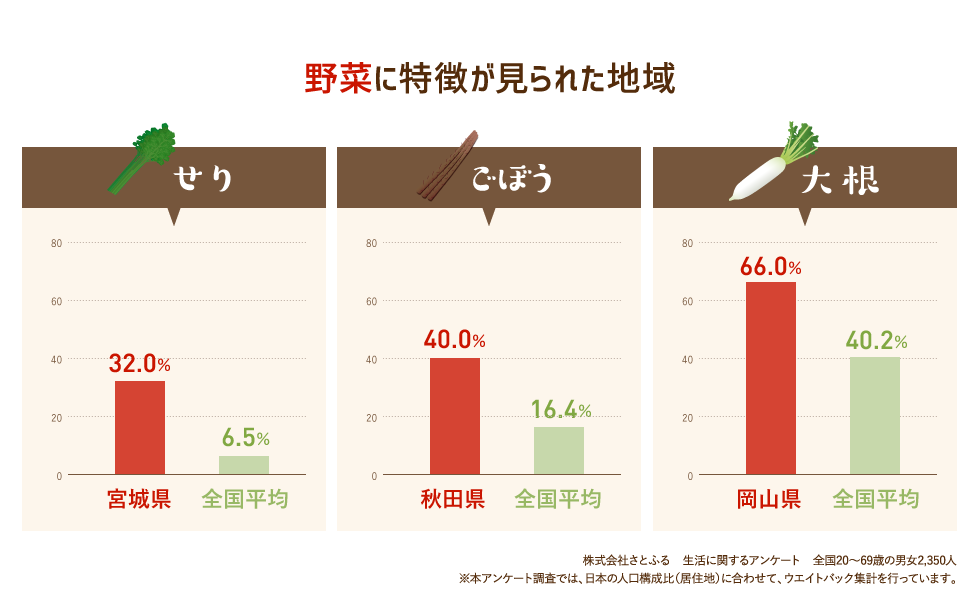

鍋料理に欠かせないものといえば野菜もそのひとつ。なかでも使用割合の全国平均が6.5%で、地域によってはなじみがうすいせりは、東北地方では22.2%と鍋に使用されることが非常に多いことがわかります。地域別に見ると、せりの産地である仙台市を含む宮城県が32.0%、三関せりなどのブランド品が収穫される秋田県が42.0%と、産地の使用割合が高いのも特徴です。

一方、宮城県・秋田県に加えてせりの産地として知られる茨城県、大分県の使用割合はそれぞれ10.0%、4.0%であり、鍋の具材としては一般的ではないようです。

ごぼうは全国平均16.4%のところ、東北地方(30.8%)、北海道(24.0%)、九州地方(21.4%)であり、さらに地域別でみると、産地である青森県が38.0%、秋田県が40.0%、福島県が39.9%と特に高く、また、九州地方では福岡県が30.0%となっており、よく具材として使われているといえます。

大根は全国平均も40.2%と高く、地域を問わず人気の具材であるようです。特に使用割合が高いのは岡山県(66.0%)、奈良県(60.0%)、長崎県(58.0%)でした。

宮城県のせりは郷土料理であるせり鍋、福島県のごぼうは芋煮鍋が有名であり、岡山県の大根は、岡山県が「ひるぜん大根」に代表される大根の産地であることから選ばれていることが考えられ、選ばれる野菜にもそれぞれの地域の特徴が出ています。

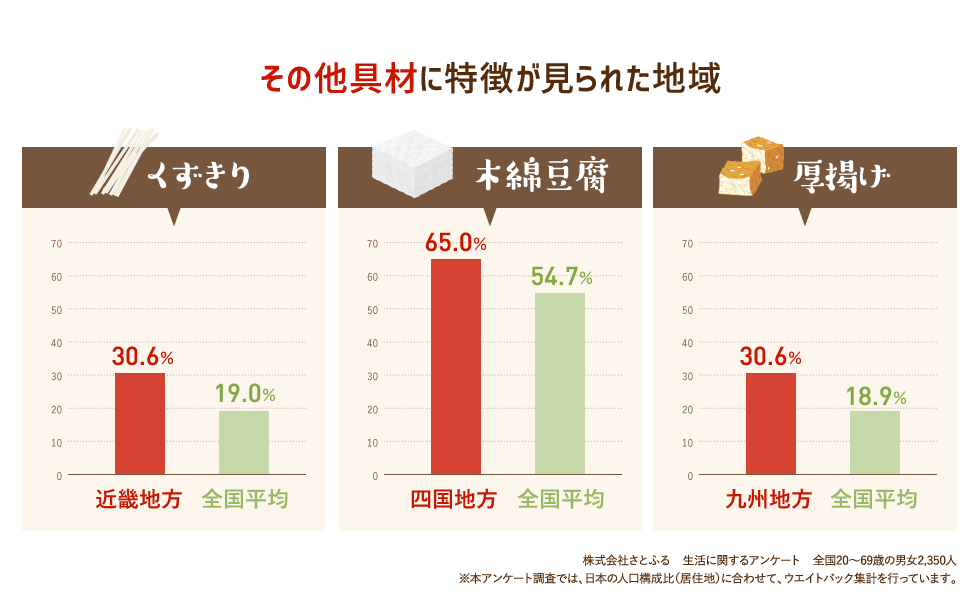

きりたんぽ・厚揚げは特に好まれる県あり。くずきりは西日本で人気。

寄せ鍋に入れるその他の具材については、特定の地域において、全国平均と比較して圧倒的に好まれる具材が見られました。

例えば、きりたんぽの具材使用割合は全国平均7.2%に対し、秋田県では48.0%と、その人気が読み取れます。

くずきりは全国平均が19.0%に対し、近畿地方(30.6%)、中国地方(28.2%)、四国地方(29.7%)と西日本の一部で使用割合が高いことがわかりました。地域別に見ると、滋賀県(38.0%)、大阪府(34.0%)、兵庫県(32.0%)、奈良県(32.0%)、京都府(26.0%)と2府3県では使用割合が高くなった一方で、三重県は18.0%、和歌山県は14.0%となるなど、近畿地方内でも大きな差が見られました。

豆腐は焼き豆腐が東日本で33.8%と使用割合が高く、西日本では22.0%と低くなっています。絹豆腐は関東地方、中部地方、近畿地方で特に多く使用されており、特に中部地方で36.9%と高い使用割合になっています。木綿豆腐は全国的に利用されていますが、四国地方で65.0%とよく使用されていることがわかります。特に高知県は74.0%で全国トップの使用割合でした。厚揚げの使用割合は全国平均18.9%ですが、九州地方のみ30.6%となり、特に九州地方では鍋の具材として親しまれていることがわかります。さらに、九州地方内の地域別で見ると特に高いのは、長崎県(48.0%)、熊本県(38.0%)、福岡県(34.0%)でした。九州地方は北海道に次ぐ大豆の産地であることから、豆腐を油で揚げてつくる厚揚げが特に好まれるのかもしれません。

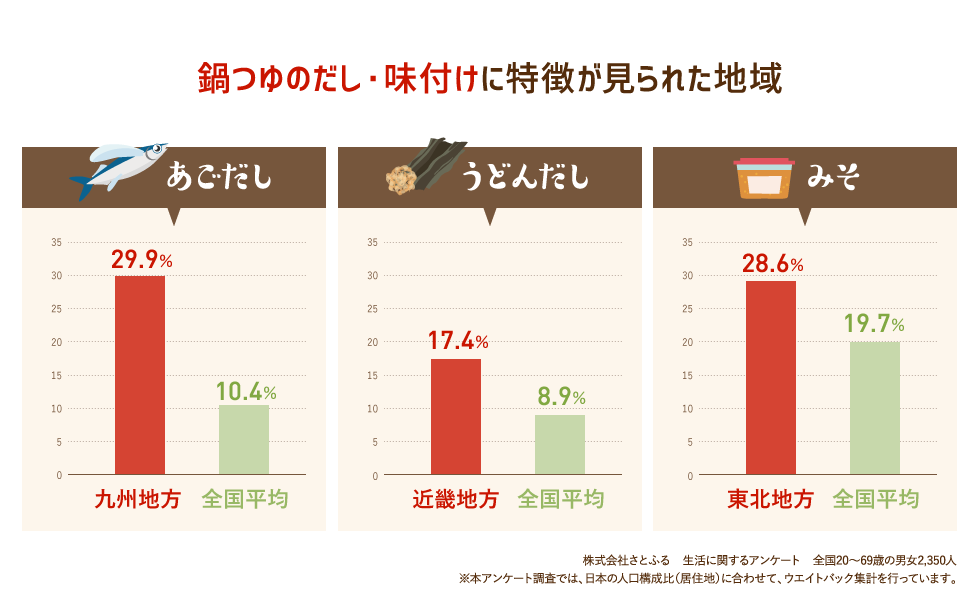

鍋つゆ編子供の頃から馴染みがあるだし・味付けにも地域差が見られる。

もともとは九州地方北部の郷土料理に使用されているあごだしの使用割合は、九州地方では29.9%と高く、全国平均の10.4%と比較して、大きな差がありました。あごだしは東にいくにつれ使用割合が減り、北海道の使用割合は0%となりました。九州地方の際立った使用割合の高さは、もともと郷土料理で使用されていたという地域性が強く出た結果と言えます。

このほか、近畿地方ではうどんだしが17.4%と高い使用割合となっており、全国平均の8.9%と比較して大きな差が見られました。

また、みそは東日本の使用割合が25.3%でしたが、西日本では14.4%という結果になり、東日本と西日本で使用割合に大きな差が出ています。特に、北海道(26.0%)、東北地方(28.6%)、中部地方(26.3%)での使用割合が高いことがわかりました。この理由として、東日本では、北海道の「石狩鍋」、岩手県の「どんこ汁」、山形県の「芋煮鍋」、山梨県の「ほうとう」など、地域で親しまれる郷土料理にみそを使うものが多いことが影響していると考えられます。

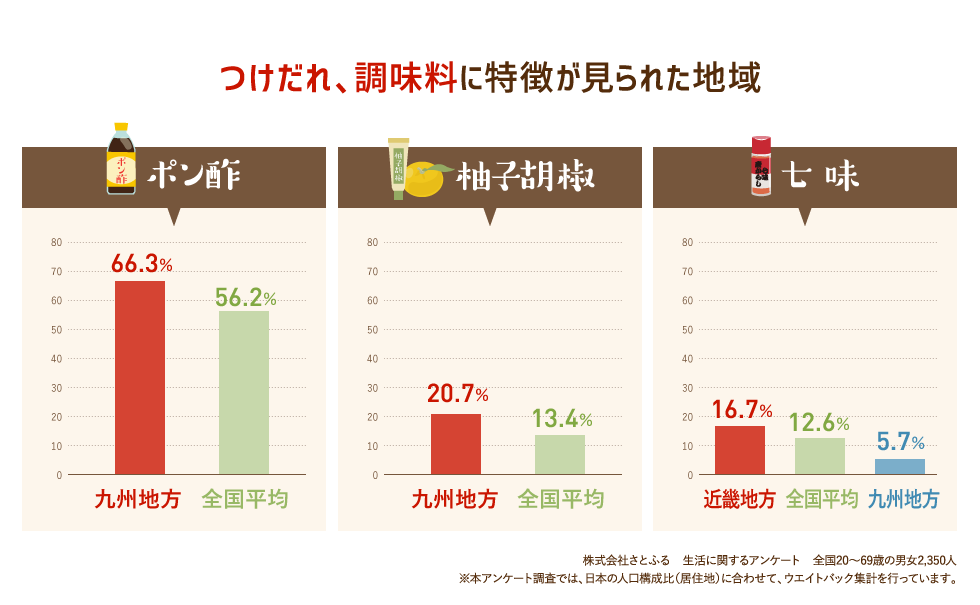

つけだれ・

調味料編ポン酢は全国的に人気ながら九州地方で特に好まれる。

つけだれや調味料は、全国で圧倒的にポン酢の人気が高いことがわかりました。地域別にみると、九州地方は66.3%で、全国平均56.2%に対し使用割合が高い傾向にありました。一方、北海道では42.0%、東北地方では43.1%と全国平均を大きく下回る結果になりました。

また、九州地方では、柚子胡椒の使用割合が20.7%と全国平均13.4%に比べ高く、一方で七味の使用割合が全国平均12.6%を大きく下回る5.7%という結果になりました。柚子胡椒は九州地方が発祥といわれており、実際に支持されていることが伺えました。

この他、コチュジャンは、全国平均0.9%の使用割合なのに対して、北海道は6.0%と使用割合が高いという結果が出ました。

全国的にみるとポン酢、胡麻ダレ、柚子胡椒などが特に人気があるという結果でしたが、一部地域で人気のあるつけだれや調味料もあることがわかります。

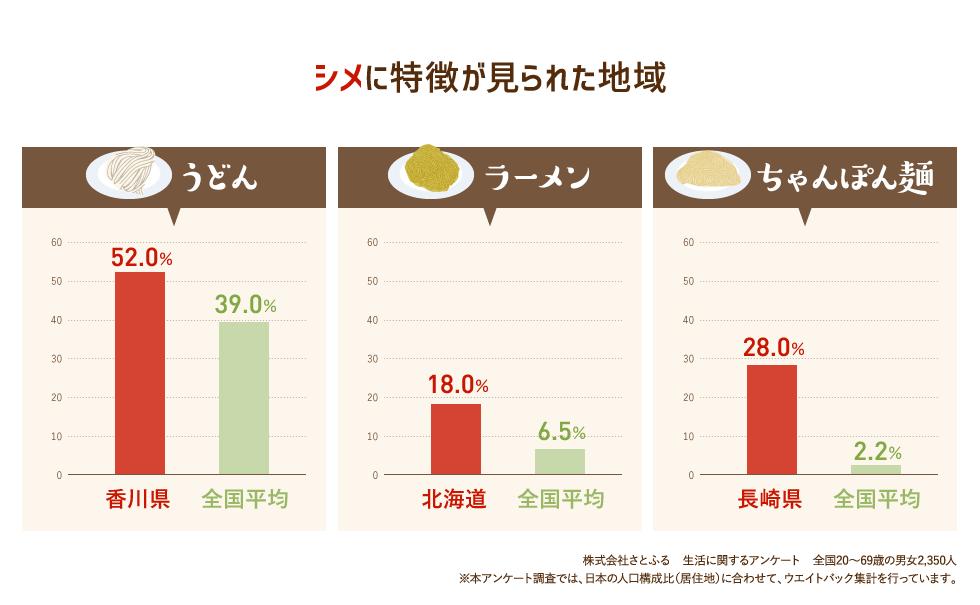

シメ編うどんと米の2強。

「讃岐うどん」が有名な四国地方ではうどん人気が特に高い。

寄せ鍋の最後の楽しみといえばシメ。シメの食材における使用割合の全国平均は、うどん(39.0%)、米(29.5%)が高い割合を占めるという結果になりました。うどん、米以外のシメの食材9種における使用割合の全国平均がそれぞれ2.0%以下であることに対し、うどん、米は非常によく使われているシメの食材といえます。

特にうどんは、徳島県・香川県での使用割合が52.0%、愛媛県が48.0%という結果が出ており、「讃岐うどん」で知られる香川県とその周辺の地域で人気が高いことがよくわかります。

なお、うどん、米の次に人気があったのはラーメンで、使用割合の全国平均が6.5%のところ、北海道では18.0%でした。

さらに「長崎ちゃんぽん」が有名な、長崎県のちゃんぽん麺の使用割合は、全国平均2.2%に対して28.0%と非常に大きく、地域の食材としてちゃんぽん麺が広く親しまれていることが伺えました。

寄せ鍋にも地域の特色が現れ、日本の鍋の多様さが浮き彫りに。

日本の鍋文化は江戸時代後期に始まったといわれています。それぞれの地域で、手に入りやすい食材や調味料を入れて作ったため、地方ごとに異なる寄せ鍋が確立して行きました。今回の調査結果でも具材、だし、つけだれや調味料、シメに地域の特色が現れ、子どもの頃から慣れ親しんだ味が好まれています。

日本には北から南まで、名産の具材を使ったご当地鍋が多数あります。これからむかえる鍋の季節、ふるさと納税のお礼品でも人気の特産品を使って、ご当地鍋に挑戦してみてはいかがでしょうか。

※本アンケート調査では北海道、東北地方、関東地方、中部地方を「東日本」、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方を「西日本」としています。

調査概要

- ●実施期間:2018年8月15日~2018年8月16日

- ●調査手法:インターネット調査

- ●実施主体:株式会社さとふる

- ●実施機関:株式会社エコンテ

- ●調査名:生活に関するアンケート

- ●調査対象:全国の20~69歳の男女2,350人(各都道府県50人)

※本アンケート調査では、日本の人口構成比(居住地)に合わせて、ウエイトバック集計を行っています。