調査概要

- 実施期間:2019年1月25日~2019年2月1日

- 手法:インターネット調査

- 実施機関:株式会社さとふる

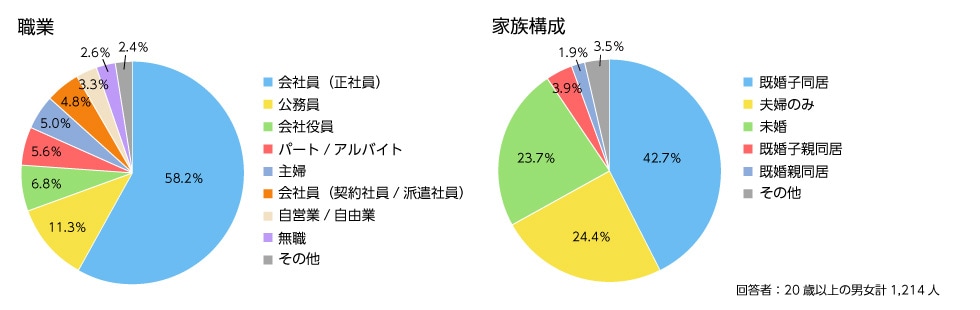

- 対象:「さとふる」・さとふる公式SNS・メールマガジン閲覧者20歳以上の男女計1,214人※

- ※ふるさと納税制度を活用して寄付をしたことがある人が1,179人、したことがない人が35人

- ※「さとふる」を利用したことがない人を含む

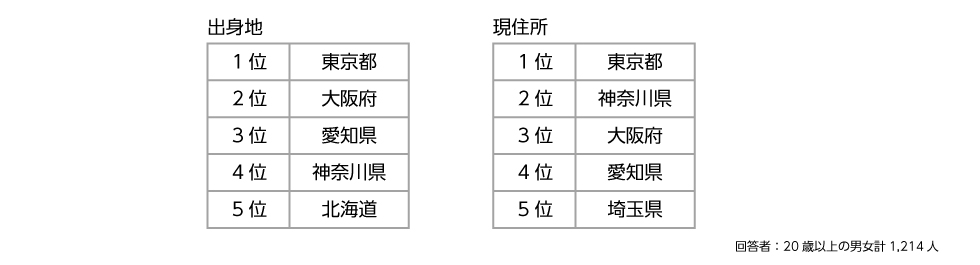

回答者の出身地と現住所(上位5自治体)

トピック1 2018年利用実態

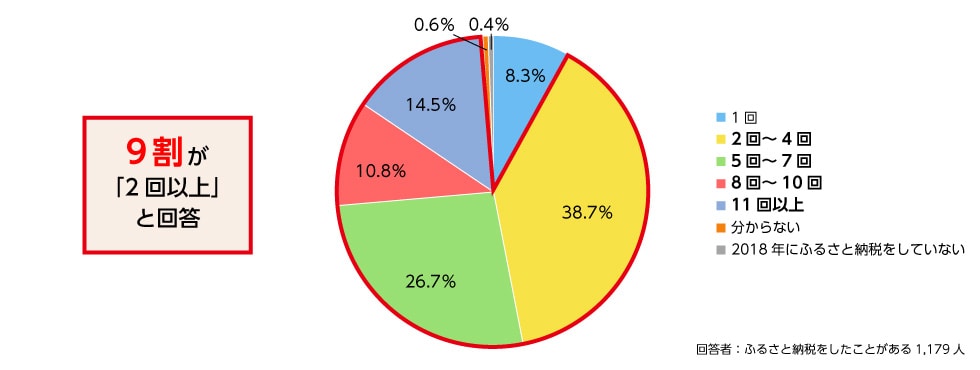

2018年に行ったふるさと納税の寄付申込回数を教えてください。

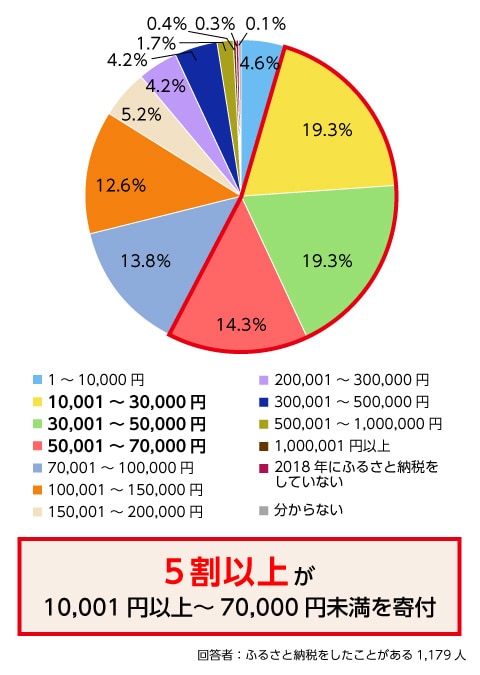

2018年に行ったふるさと納税の寄付金額の総額を教えてください。

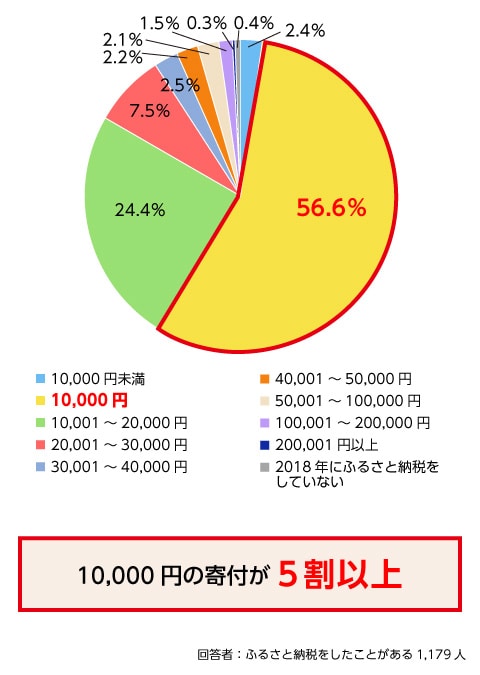

2018年に行ったふるさと納税の1回あたりの寄付申込で、最も多く選んだ寄付額を教えてください。

2018年の寄付状況として、 1年に10,001円以上~70,000円未満の寄付を行った人が過半数を占めていました。また、1回あたり10,000円の寄付申し込みが約5割と、最も多く選ばれていました。

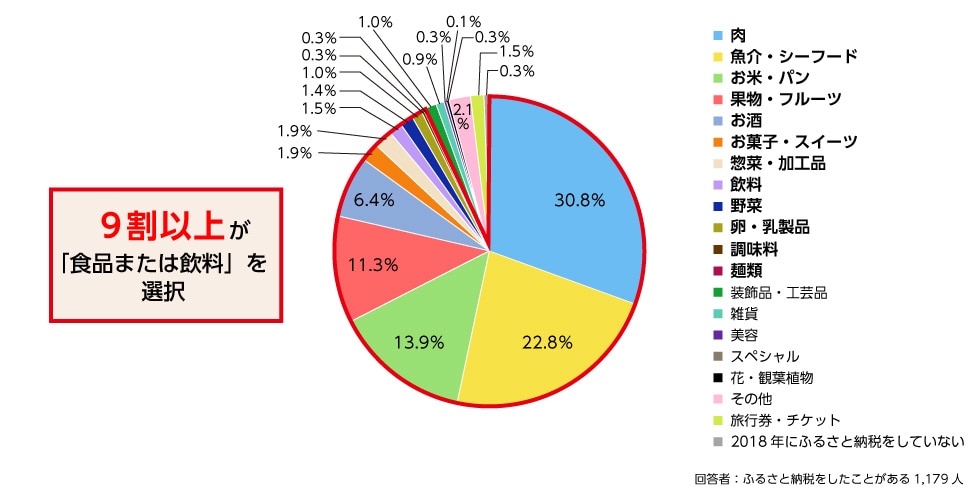

2018年のふるさと納税で選んだお礼品のジャンルを教えてください。

※複数回寄付をした場合はいずれか1件のみ回答。

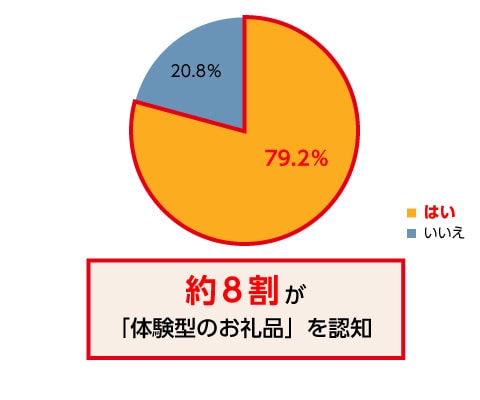

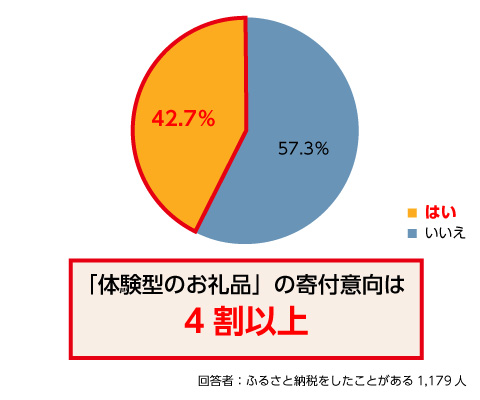

宿泊や文化体験などの、「体験型のお礼品」の存在をご存知ですか?

宿泊や文化体験などの、「体験型のお礼品」を申し込んでみたいと思いますか?

「体験型のお礼品」を申し込んでみたい理由

<回答例>

・そこでしか味わえない体験ができるのは魅力(30代女性/愛知県在住)

・ふるさと納税を通じて興味を持った地域があったから(60代女性/愛知県在住)

・その地域の今まで知らなかったスポットや体験を知れるかもしれないから(30代女性/香川県在住)

・その地域を自分自身で見て、確認したい(60代男性/大阪府在住)

・寄付した自治体に行ってみたいから(60代女性/鹿児島県在住)

・一般の旅行では味わえない体験ができそうだから(50代男性/茨城県在住)

・旅行が安くなりそうだから(40代男性/東京都在住)

「体験型のお礼品」を申し込んでみたくない理由

<回答例>

・なかなか時間がとれないから(40代男性/長崎県在住)

・寄付後の予約手続き等が面倒(40代男性/大阪府在住)

・寄付金が高いから(50代女性/徳島県在住)

・遠い(20代男性/埼玉県在住)

・ふるさと納税でなく普通に申込みます(60代男性/大阪府在住)

・まだ子供が小さく、体験を楽しめると思えない(40代男性/神奈川県在住)

・現地に行くまでの交通費がかかる(30代女性/埼玉県在住)

2018年の寄付で食品を選んだ寄付者が9割以上いる一方で、「体験型のお礼品」の寄付意向がある寄付者は4割以上にのぼりました。

トピック2 地場産品の定義

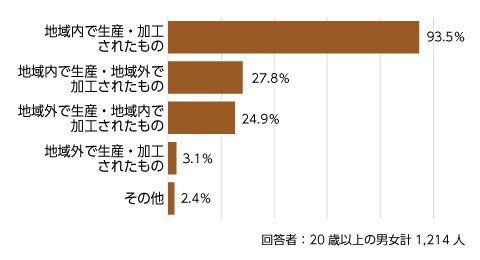

あなたが思う「地場産品」の定義を次の中から選んでください。※複数回答可

「その他」 <回答例>

・その街の人が携わっているもの(30代女性/茨城県在住)

・その地域に関係があれば、何でも良いと思う(40代女性/神奈川県在住)

・各自治体が決めたもの(40代男性/愛知県在住)

・地域に利益がもたらされるもの(30代男性/東京都在住)

寄付者の考える「地場産品」の定義は、生産・加工のいずれかの工程が地域内で行われていることなど、地域に関わりのあるものと認識されていることがわかりました。

トピック3 法改正後の変化

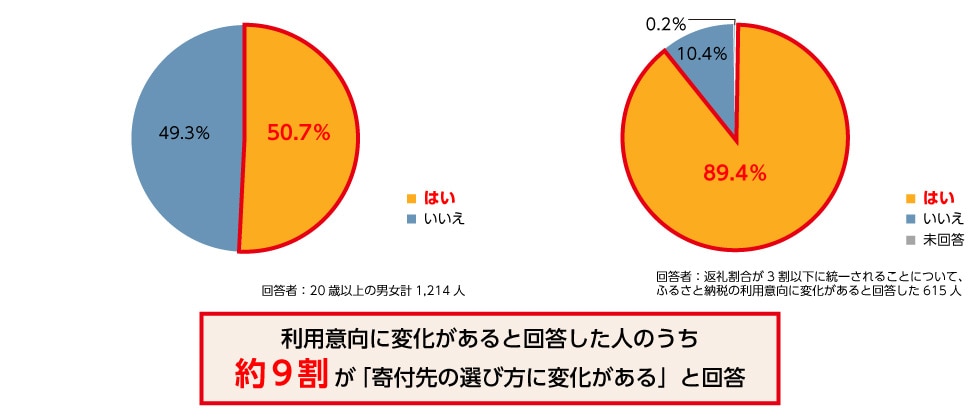

返礼割合が3割以下に統一されることについて、今後ご自身のふるさと納税の利用意向に変化はあると思いますか。

寄付先の選び方に変化はあると思いますか。

3割以下に統一されることで利用意向に変化があり、特に寄付先の選び方に変化があるとわかりました。

一部の自治体に寄付が集中していると言われますが、6月の法改正により返礼割合が統一されることで、寄付者の寄付先の選び方に変化が生まれることが予想されます。

トピック4 地域貢献意識

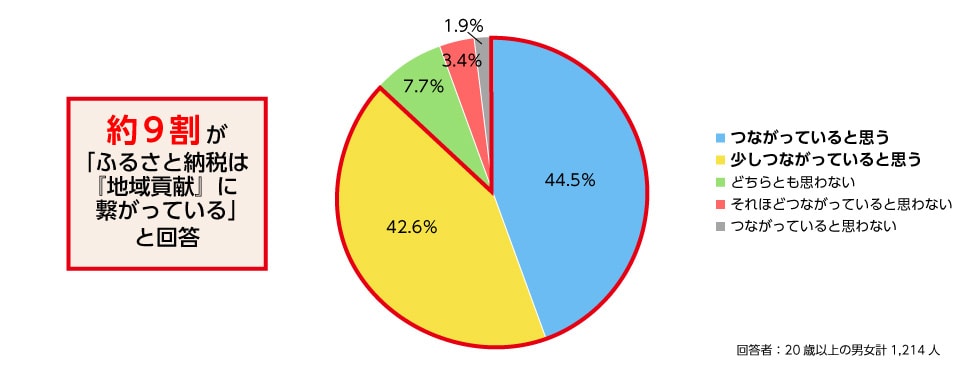

ふるさと納税は「地域貢献」につながっていると思いますか?

回答者のなかで、ふるさと納税が地域貢献につながっていると考える人は約9割にのぼり、寄付者がふるさと納税制度を肯定的に捉えていることがわかりました。

- ※ページ中の円グラフは小数第二位を四捨五入しているため、構成比の合計が100%にならない場合があります。

ふるさと納税経験者のうち、約9割が1年に2回以上ふるさと納税を活用して寄付をしたことがあると回答しました。そのうち半数以上が5回以上と回答し、繰り返しふるさと納税をする人が多いことがわかりました。