- 「ふるさと納税」ホーム >

- さとふるの取り組み >

- 国際果実野菜年2021

「国際果実野菜年2021」 ふるさと納税でフルーツや野菜の魅力をお伝えします

2021年は、国際連合が定めた「国際果実野菜年」です!健康的な食生活のため、

フルーツや野菜を摂ることの重要性について、世界的な認識を高めることなどを目的にしています。

さとふるは、「国際果実野菜年2021」オフィシャルサポーターとして、地域のフルーツや野菜の魅力をお伝えしていきます!

この機会に、ふるさと納税で地域を応援しながら、魅力いっぱいの美味しいフルーツや野菜を味わってみませんか?

フルーツと野菜の摂取は、健康的な食生活のために重要であり、その重要性を認識し、フードロスを削減することは、持続可能な農業・農家の雇用へ貢献し、SDGsの目標達成にも重要な役割を果たします。

国連は、「国際果実野菜年2021」を、フルーツと野菜の重要性に関する意識啓発を行うための貴重な機会としています。

また、フルーツや野菜の生産量は、世界人口を養うだけの量はあるものの、先進国では消費の過程で、発展途上国では流通の過程で、ロス又は廃棄となっています。

「国際果実野菜年2021」はフルーツと野菜の摂取による、健康的な食生活の重要性の発信やフードロスの削減を呼び掛けると同時に、持続可能な農業・農家の雇用へ貢献し、SDGsの目標達成にも重要な役割を果たすと考えられています。

皆さんは、毎日の生活に、十分なフルーツ・野菜を取り入れられていますか?「健康のために、食べた方がいいのは分かっているけど、足りていないような気がする……」という人も多いのではないでしょうか。

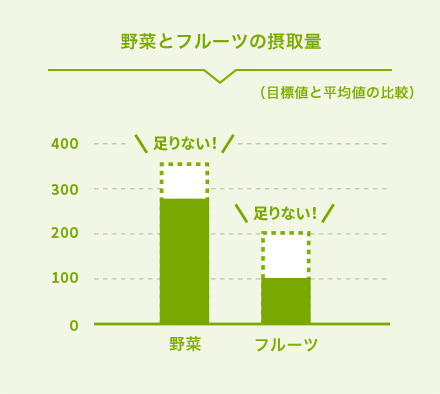

実際に、日本人のフルーツ・野菜の摂取量の平均は、国が定めた目標値に届いていないのが現状となっています。

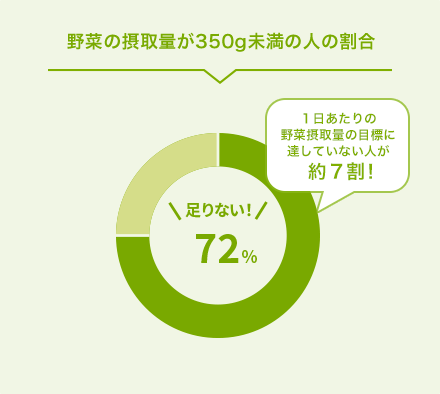

野菜については、栄養バランスのとれた食事のため、1日1人当たり350g食べることが推奨(※1)されています。しかしながら、日本人の摂取量の平均は280g程度となっており、約7割の人が目標に達していません(※2)。フルーツについては、1日1人当たり200g食べることが推奨(※3)されている一方で、日本人の摂取量の平均は105gに留まっています(※4)。世代別にみると、野菜・フルーツともに、特に20~40歳代で不足が目立っています(※2,※4)。

なお、推奨されている摂取量である野菜350gは、概ね小皿5皿分(70g×5皿)に相当します(※5)。フルーツ200gは、みかんやキウイであれば2個、りんご、もも、かき、ぶどうであれば1個に相当します(※6)。

毎日の生活に、フルーツや野菜をプラスして、不足しがちな栄養素を補い、バランスの取れた食生活を送ることが健康づくりのために重要とされています。

さとふるでは、その季節ならではのバラエティー豊かな旬のフルーツや、農家のみなさんが丹精込めて育てた

こだわりの野菜、野菜やフルーツの栄養を手軽に取れる美味しい100%ジュースを取り揃えています。

「国際果実野菜年2021」の機会に、ふるさと納税を利用して、地域を応援しながら、

毎日の食生活に野菜やフルーツを取り入れてみませんか?

フルーツや野菜は、食物繊維、ビタミン、ミネラル等を多く含んでおり、生活習慣病を予防するために重要な役割を果たしています。フルーツ・野菜には、それぞれどのような栄養素・機能性成分があるのか、ご紹介します!

-

メロンメロンの栄養成分で比較的多く含まれているものは、体内のナトリウムを排出する働きのあるカリウムやコレステロール値を抑える食物繊維であるペクチンです。さらに、赤肉系のメロンには、カロテンの一種であるβ-カロテンが豊富に含まれています。また、メロンには、GABAが含まれており、この成分には、血圧降下作用があることが知られています。メロンは血小板の凝縮を抑制する作用が強いことも報告されており、血栓予防効果も期待できます。

メロンメロンの栄養成分で比較的多く含まれているものは、体内のナトリウムを排出する働きのあるカリウムやコレステロール値を抑える食物繊維であるペクチンです。さらに、赤肉系のメロンには、カロテンの一種であるβ-カロテンが豊富に含まれています。また、メロンには、GABAが含まれており、この成分には、血圧降下作用があることが知られています。メロンは血小板の凝縮を抑制する作用が強いことも報告されており、血栓予防効果も期待できます。 -

すいか「ウォーターメロン」とも呼ばれるとおり、すいかの約9割が水分であるため、体を冷やす作用があり、夏場の熱中症予防や解熱等に効果があります。すいかの果肉は、アミノ酸の一種で利尿作用と関係があると言われるシトルリンが多く含まれています。また、シトルリンは、血管拡張による血流改善や運動パフォーマンスの向上などの働きも期待されています。すいかの赤色は、主にカロテノイド色素であるリコペンであり、がん等と関わりのある活性酸素を抑える作用があります。

すいか「ウォーターメロン」とも呼ばれるとおり、すいかの約9割が水分であるため、体を冷やす作用があり、夏場の熱中症予防や解熱等に効果があります。すいかの果肉は、アミノ酸の一種で利尿作用と関係があると言われるシトルリンが多く含まれています。また、シトルリンは、血管拡張による血流改善や運動パフォーマンスの向上などの働きも期待されています。すいかの赤色は、主にカロテノイド色素であるリコペンであり、がん等と関わりのある活性酸素を抑える作用があります。 -

いちごいちごは、野菜・果実の中でも、ビタミンCが豊富に含まれています。10数個食べるだけで、1日に必要なビタミンCの量を摂ることができます。ビタミンCには抗酸化作用があることから、動脈硬化や脳卒中を予防する働きがあります。ストレスにより失われたビタミンCの補給に最適です。

いちごいちごは、野菜・果実の中でも、ビタミンCが豊富に含まれています。10数個食べるだけで、1日に必要なビタミンCの量を摂ることができます。ビタミンCには抗酸化作用があることから、動脈硬化や脳卒中を予防する働きがあります。ストレスにより失われたビタミンCの補給に最適です。

そのほか、葉酸やカリウムも含まれています。葉酸は、ビタミンB群の一種で、ビタミンB₁₂とともに赤血球を作る働きがあります。カリウムは、余分なナトリウムを体外に排出する効果もあります。スイーツの食材として食味を楽しむだけではなく、健康維持のためにも重要な働きをしてくれます。

-

レタスレタスの大部分は水分ですが、ビタミンKやカリウムが含まれています。ビタミンKは、骨の形成に欠かせない成分で、骨粗しょう症を予防する効果があります。カリウムはナトリウムを体外に排出する作用があるので、塩分が気になる際に取り入れるとよいとされています。そのほか、ビタミンB₁やビタミンCも適度に含まれており、ビタミンB₁には筋肉疲労の回復効果が、抗酸化作用のあるビタミンCには、正常な細胞を保護する効果があります。

レタスレタスの大部分は水分ですが、ビタミンKやカリウムが含まれています。ビタミンKは、骨の形成に欠かせない成分で、骨粗しょう症を予防する効果があります。カリウムはナトリウムを体外に排出する作用があるので、塩分が気になる際に取り入れるとよいとされています。そのほか、ビタミンB₁やビタミンCも適度に含まれており、ビタミンB₁には筋肉疲労の回復効果が、抗酸化作用のあるビタミンCには、正常な細胞を保護する効果があります。 -

アスパラガスアスパラガスの中で最も栄養価が高いのは、太陽を浴びて育ったグリーンアスパラガスで、ビタミンを豊富に含みます。特に葉酸を多量に含むので、貧血気味の人にはおすすめです。アスパラガスに多量に含まれているアスパラギン酸には、体内でエネルギー代謝を活発にし、疲労回復を早める効果があります。また、神経に好ましくない作用をするアンモニアを尿として排泄する作用があり、イライラや不眠症を防ぐ効果も期待できます。同時に末梢血管を拡張して、血圧を下げるので、高血圧を改善し、動脈硬化の予防に効果を発揮します。

アスパラガスアスパラガスの中で最も栄養価が高いのは、太陽を浴びて育ったグリーンアスパラガスで、ビタミンを豊富に含みます。特に葉酸を多量に含むので、貧血気味の人にはおすすめです。アスパラガスに多量に含まれているアスパラギン酸には、体内でエネルギー代謝を活発にし、疲労回復を早める効果があります。また、神経に好ましくない作用をするアンモニアを尿として排泄する作用があり、イライラや不眠症を防ぐ効果も期待できます。同時に末梢血管を拡張して、血圧を下げるので、高血圧を改善し、動脈硬化の予防に効果を発揮します。 -

にんじんにんじんは、緑黄色野菜の中でもα-カロテン、β-カロテンが多く含まれています。特に豊富に含まれている、β-カロテンがオレンジ色であるため、にんじんはオレンジ色をしています。また、β-カロテンは抗酸化性も強く、体内で活性酸素を消去するため、活性酸素の増加に由来する病気の予防が期待されています。β-カロテンは皮の近くに多く含まれているので、皮を薄めにむくとよいでしょう。そのほか、カリウムや食物繊維も含まれています。カリウムには体内のナトリウムを排出し、高血圧を予防する効果があり、食物繊維は便秘や痔の解消に効果があるうえ、血糖値の上昇をゆるやかにする作用があります。

にんじんにんじんは、緑黄色野菜の中でもα-カロテン、β-カロテンが多く含まれています。特に豊富に含まれている、β-カロテンがオレンジ色であるため、にんじんはオレンジ色をしています。また、β-カロテンは抗酸化性も強く、体内で活性酸素を消去するため、活性酸素の増加に由来する病気の予防が期待されています。β-カロテンは皮の近くに多く含まれているので、皮を薄めにむくとよいでしょう。そのほか、カリウムや食物繊維も含まれています。カリウムには体内のナトリウムを排出し、高血圧を予防する効果があり、食物繊維は便秘や痔の解消に効果があるうえ、血糖値の上昇をゆるやかにする作用があります。 -

ばれいしょばれいしょは主成分がでん粉なので、エネルギー源になりますが、エネルギーはご飯の約半分とヘルシーです。フランスでは別名「大地のりんご」と呼ばれており、ビタミンCはリンゴの倍以上含まれ、他にもビタミンB₁、ビタミンB₆、ナイアシン等が含まれています。また、高血圧予防やむくみ改善に効果的なカリウム、腸内環境を改善する食物繊維等も豊富です。ばれいしょに含まれる栄養成分の多くは、水溶性なので、スープにして煮汁ごと食べるか、蒸したり、焼いたりして食べるとよいとされています。

ばれいしょばれいしょは主成分がでん粉なので、エネルギー源になりますが、エネルギーはご飯の約半分とヘルシーです。フランスでは別名「大地のりんご」と呼ばれており、ビタミンCはリンゴの倍以上含まれ、他にもビタミンB₁、ビタミンB₆、ナイアシン等が含まれています。また、高血圧予防やむくみ改善に効果的なカリウム、腸内環境を改善する食物繊維等も豊富です。ばれいしょに含まれる栄養成分の多くは、水溶性なので、スープにして煮汁ごと食べるか、蒸したり、焼いたりして食べるとよいとされています。 -

えだまめえだまめは、大豆の若さやのことで、枝ごと収穫し、未成熟な大豆を食用とします。大豆は「畑の肉」と呼ばれるほど栄養価が高い食物ですが、大豆同様、えだまめにもたんぱく質のほか、カルシウム、ビタミン、食物繊維、鉄、カリウム等の栄養成分を豊富に含んでいます。特に葉物野菜に多い葉酸が多く含まれ、身体の成長、貧血予防、生活習慣病等に効果があります。また、胃腸が弱いため夏バテを起こしている人に共通しているのが、ビタミンB₁やビタミンB₂等のビタミンの不足といわれますが、えだまめは葉物野菜に比べビタミンB₁やビタミンB₂を多く含んでおり、手軽に食べられる野菜として、夏バテ防止や疲労回復に効果的といえます。

えだまめえだまめは、大豆の若さやのことで、枝ごと収穫し、未成熟な大豆を食用とします。大豆は「畑の肉」と呼ばれるほど栄養価が高い食物ですが、大豆同様、えだまめにもたんぱく質のほか、カルシウム、ビタミン、食物繊維、鉄、カリウム等の栄養成分を豊富に含んでいます。特に葉物野菜に多い葉酸が多く含まれ、身体の成長、貧血予防、生活習慣病等に効果があります。また、胃腸が弱いため夏バテを起こしている人に共通しているのが、ビタミンB₁やビタミンB₂等のビタミンの不足といわれますが、えだまめは葉物野菜に比べビタミンB₁やビタミンB₂を多く含んでおり、手軽に食べられる野菜として、夏バテ防止や疲労回復に効果的といえます。 -

しいたけ生しいたけは、「不老長寿の妙薬」として昔から中国で珍重され、現在でも漢方薬として利用されており、食物繊維やミネラルのほかにも、ビタミンB群、ビタミンD群等のビタミンを含む低カロリーの食材です。 食物繊維には、腸内の環境を改善する働きなどがあります。また、血中コレステロールを低下させる作用が期待できるエリタデニンという、他のきのこにはほとんど含まれていない特有の成分を含みます。エリタデニンは、柄部よりも傘部に多く含まれます。さらに、免疫細胞を活性化させることにより、抗がん作用を示すレンチナン(β-グルカンの一種)も含んでいます。

しいたけ生しいたけは、「不老長寿の妙薬」として昔から中国で珍重され、現在でも漢方薬として利用されており、食物繊維やミネラルのほかにも、ビタミンB群、ビタミンD群等のビタミンを含む低カロリーの食材です。 食物繊維には、腸内の環境を改善する働きなどがあります。また、血中コレステロールを低下させる作用が期待できるエリタデニンという、他のきのこにはほとんど含まれていない特有の成分を含みます。エリタデニンは、柄部よりも傘部に多く含まれます。さらに、免疫細胞を活性化させることにより、抗がん作用を示すレンチナン(β-グルカンの一種)も含んでいます。

※農林水産省「国際果実野菜年2021」

公式HP

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/iyfv.html