■アンケート概要

- ・期間 平成28年9月13日から平成28年9月21日

- ・方法 電子メールを利用してアンケートを実施

- ・対象 平成28年9月13日現在の、当社が契約させて頂いている106の自治体様

- ・回答率 71.7%

自治体様が日頃感じている、ふるさと納税の実態についてアンケートを実施致しました。

ポイントとして、ふるさと納税のPR活動において「民間のふるさと納税サイト」が大きく貢献していることが分かりました(設問1、2)。

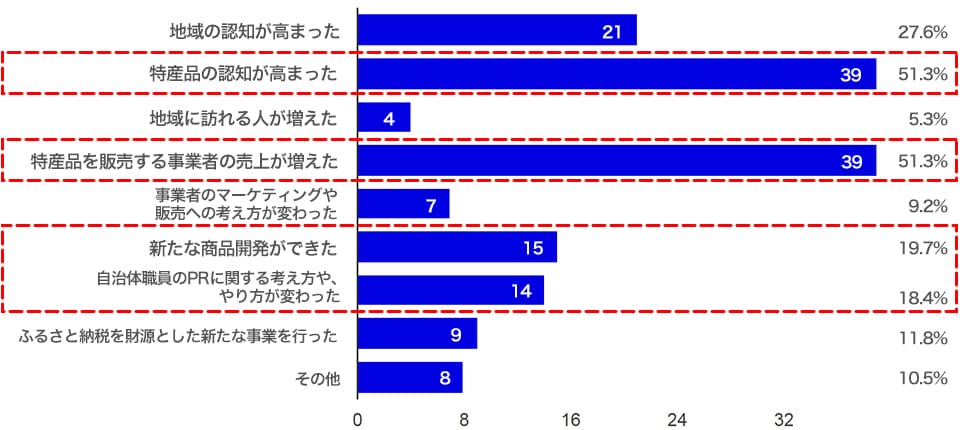

ふるさと納税が活況を迎えている中、以前からの変化として「特産品の認知が高まった」「特産品を販売する事業者の売上が増えた」など、地域の魅力が伝わり、ふるさと納税を通じた地域貢献が進んでいることがわかりました(設問11)。

一方、ワンストップ特例制度や寄付受領証明書送付業務は、多くの自治体で負担が大きくなっているのが実態でした(設問6)。特にワンストップ特例制度については、この特例制度のより一層の簡略化を望まれる声がありました(設問7)。

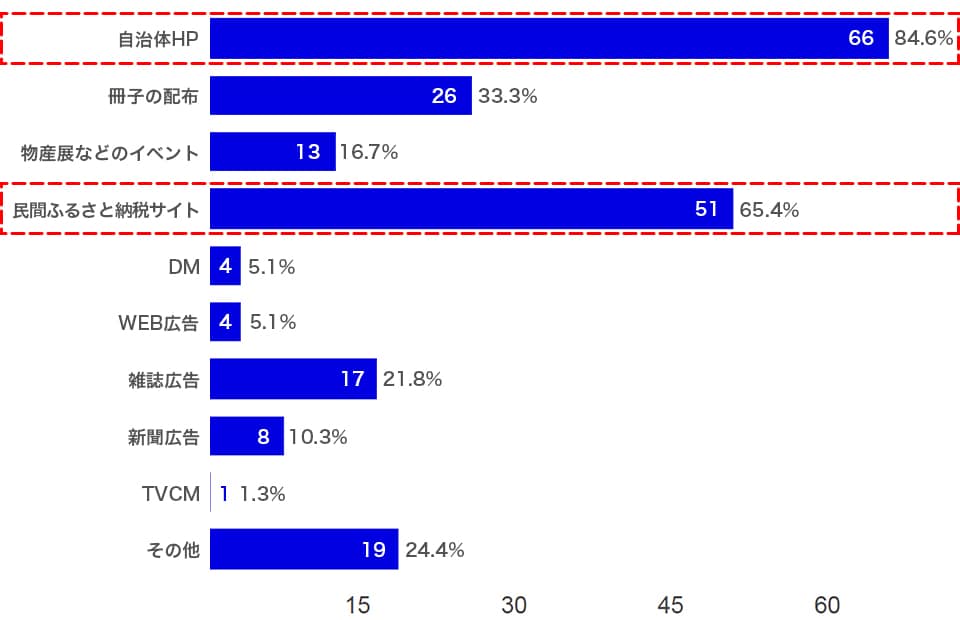

設問1 ふるさと納税のPR活動で、今年度実施しているものを挙げてください(複数回答)

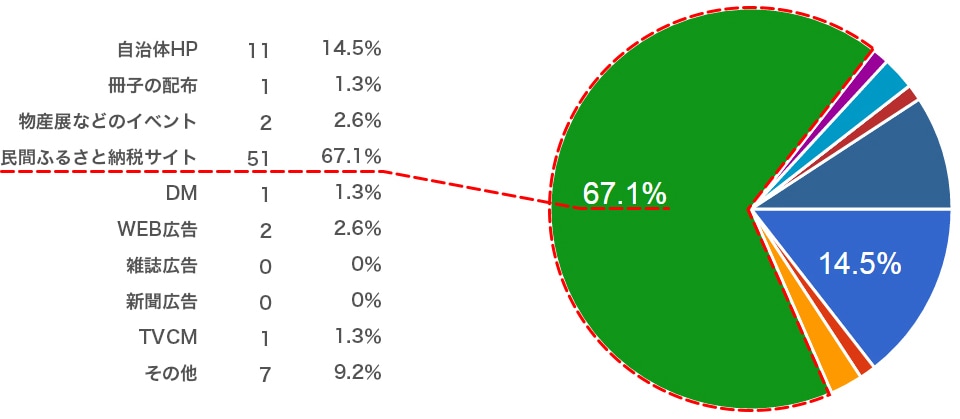

設問2 ふるさと納税のPR活動で、これまで最も効果が上がったものを挙げてください(単一回答)

前問の寄付者の動向とあわせ、ふるさと納税の急激な拡大の背景には、インターネットの活用が見て取れ、なかでも民間事業者が運営するふるさと納税サイトの普及が挙げられます。魅力的な返礼品の送付もふるさと納税拡大の要因ではありますが、返礼品を含めた地域の魅力をPRする上でインターネットはもはや欠かすことができない存在となっているようです。インターネットを活用すれば、情報発信力の小さな自治体であってもヒト・モノ・カネ・情報の流れを変えることが不可能ではなくなりつつあることが伺えます。

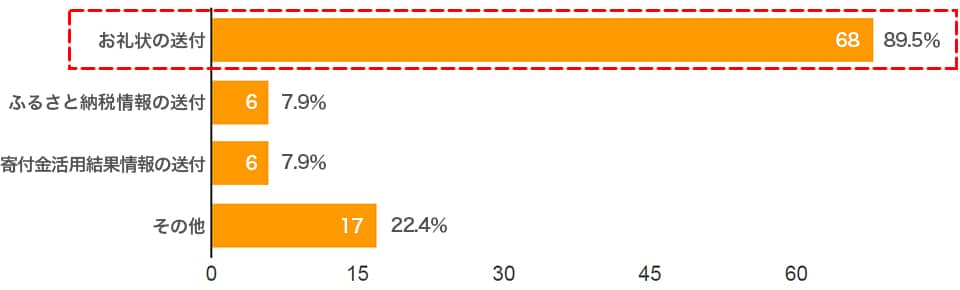

設問3 ふるさと納税をしてくれた寄付者に対して、寄付後に直接情報発信をしている事があれば教えてください(複数回答)

「お礼状の送付」が全体の約9割を占めています。寄付後の情報発信については、ほとんどの自治体でお礼状の送付という取り組みがなされていることが分かりました。全国の寄付者とのつながりが持てるという効果が得られますが、多くはお礼状の送付に留まっていることが明らかになりました。

なお、一部の自治体からは、暑中見舞い、観光パンフレット、広報誌、応援町民証の送付といった回答が得られており、継続的に寄付者との接点を増やすことでファンづくりを行う、より積極的な姿勢が見受けられました。

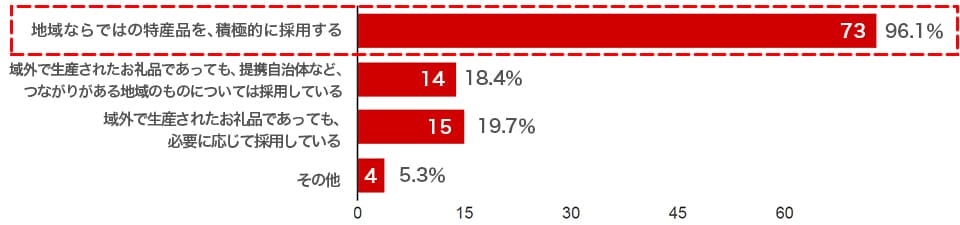

設問4 ふるさと納税のお礼品を選定する基準として、当てはまるものを教えてください(複数回答)

もっとも多いのは「地域ならではの特産品を、積極的に採用する」であり、実に96.1%の回答がありました。返礼品の高額化や自治体間の競争過熱を問題視する向きもありますが、大部分は主に域内の特産物を返礼品としているという実態を把握することができました。

一方で、域外を含めた選定も一定数あります。何らかのつながりのある地域同士が協力して返礼品を提供し合い、合同でPR活動を行っていたり、明確に打ち出せる特産品がない、収穫量に限りがある、などの理由で、苦肉の策として域外の産品を買わざるを得ない状況も垣間見えます。

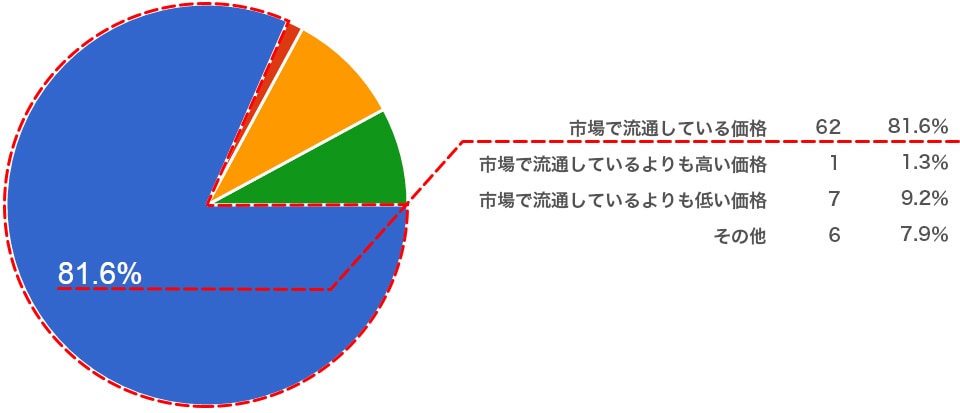

設問5 ふるさと納税のお礼品の買い取り額の基準として、当てはまるものを選択してください(単一回答)

「市場で流通している価格」が8割となり、もっとも多くなっていますが、買取価格に違いが生じるのは、自治体ごとの地域戦略の違いに起因すると考えられます。市場価格よりも安く調達する自治体は、返礼品の送付を地域のPR活動や将来への投資と捉え、より多くの寄付者に選ばれ、地域を一緒に盛り上げていこうと、事業者に一定の協力を求める考え方だと言うことができます。これに対し、市場価格よりも高く調達する自治体は、返礼品の送付によって地場産業の活性化を促す経済対策をより重視しているものと捉えることができます。

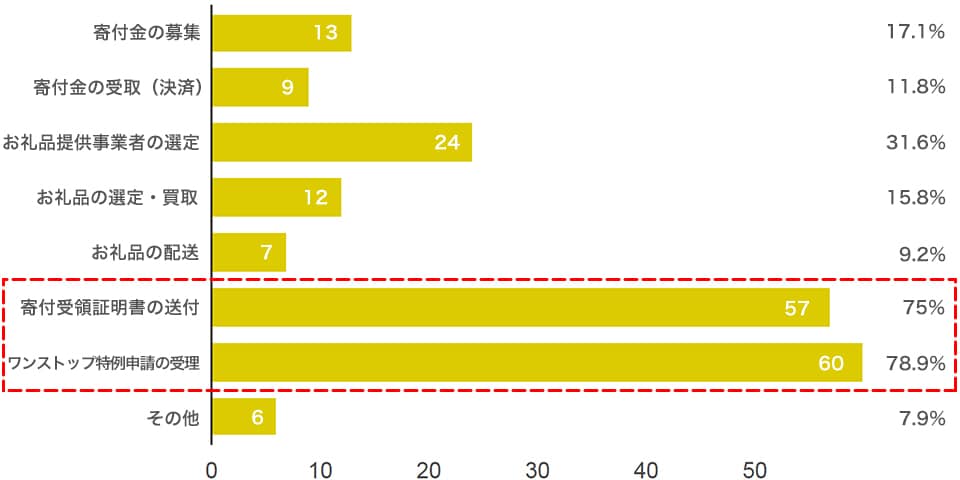

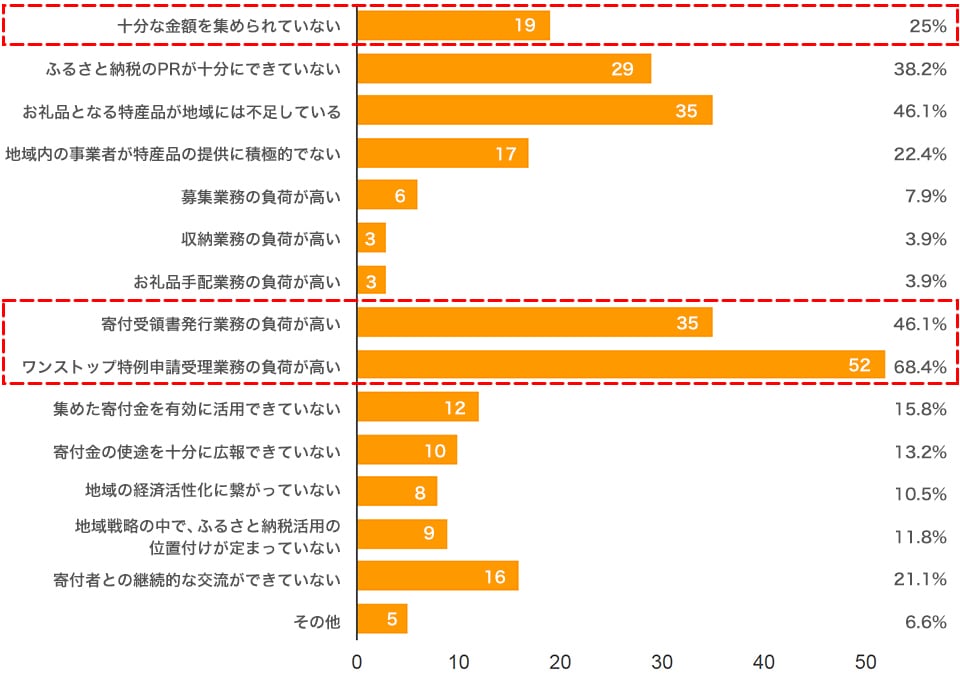

設問6 ふるさと納税に関わる事務において、特に業務負担が高いものを挙げてください(複数回答)

「ワンストップ特例申請受理業務」と「寄付受領書発行業務」が圧倒的に高く、全体の8割となりました。ワンストップ特例申請受理業務は、現状民間事業者が代行することができないため、制度が変更されない限りはこの負荷は続くものと思われます。

設問7 ふるさと納税に関わる業務負担を減らすために、制度面で改善を望む点があればご記入ください(自由入力)

回答例

- ・ワンストップ特例制度の手続きおよび業務の簡素化

- ・寄付受領証明書の発送業務改善

- ・返礼品の開拓

- ・他業者分寄附データ代行入力業務の改善

- ・送り状印字項目の追加(ふるさと納税のお礼品であること、寄附者氏名など)

- ・コールセンターの増員

ワンストップ特例制度自体の変更を求めるという回答が9割以上となりました。改善点として、国民への周知をもっとして欲しい、作業がタイトなスケジュールである、個人番号の記載をなくしてほしいなどが挙がりました。中には、制度の廃止を求める声もありました。

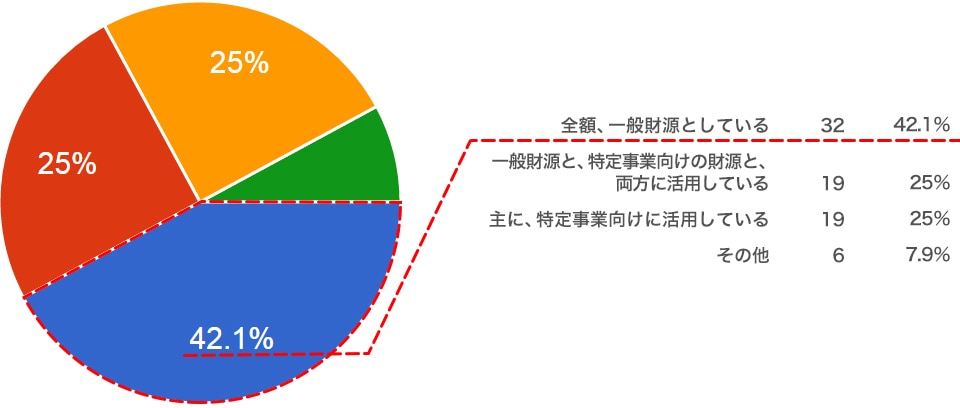

設問8 寄付金の使い道について、当てはまるものを選択してください(単一回答)

寄付金を一般財源に組み入れる自治体が42.1%、特定財源とする自治体が25%という結果になりました。

今後、ふるさと納税制度が国民に広く浸透してくれば、地域のために有効な事業を実施し、説明責任を果たした自治体へと寄付が集まっていくことになると考えられます。

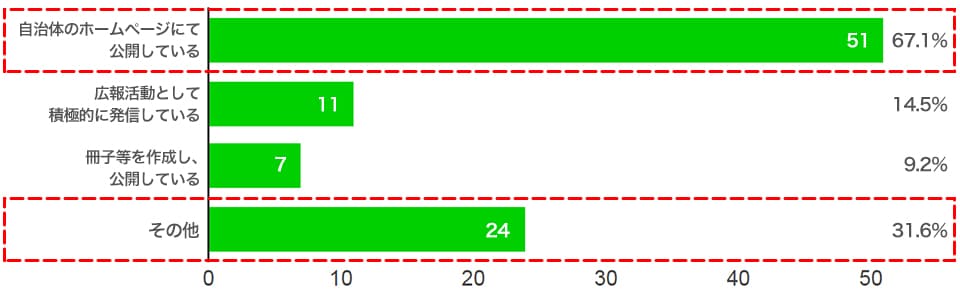

設問9 寄付金の使い道(実績)について、情報の公開状況を教えて下さい (複数回答)

「その他」の回答

公開していない:12件(うち、開始間もないため:3件)、公開予定:6件、上記以外の手段で公開している:4件、検討中:2件

自治体ホームページでは7割弱が公開しているとの回答を得ましたが、逆にいうと3割近くの自治体はホームページでは公開していない事がわかります。ふるさと納税の申込みや情報収集の手段としてインターネットの利用が増加する中、十分な情報公開ができていない地域が少なくないという実態が明らかになりました。

なお、「その他」と回答した3割の自治体の中には、「返礼品を導入後、一年未満のため、公開していない」「来年度以降、自治体ホームページにて公開予定」といった回答も見られるため、今後は7割以上の自治体が使途を公開していくことが予想されます。

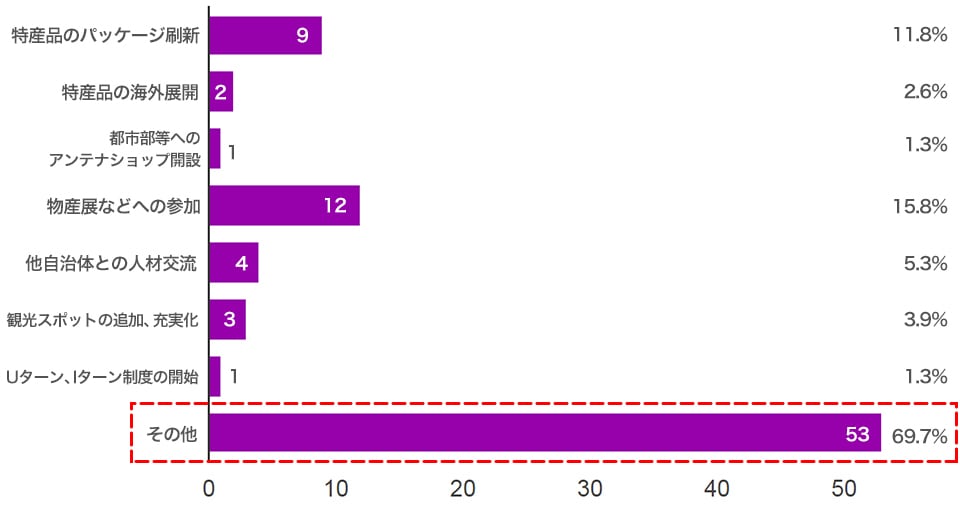

設問10 ふるさと納税の取り組みをきっかけに、新たな地域の取り組みを始めた事があれば選択して下さい(複数回答)

「その他」の回答

特になし:48件、未定・検討中:2件、特産品のブランド認定:2件、新規の商品開発:1件

「その他」の回答が全体の半分以上となっていますが、その大半は「特になし」という回答となっています。一方で、寄付者と直接話したり、実際に自身の取り組んでいる事業に寄付をしていただいたりすることで、単なるお金集めを超えた意義、地域を変革していくことを実感でき、特産品のパッケージ刷新や物産展などへの参加など、新たな取り組みに着手する自治体も見受けられます。

設問11 ふるさと納税の取り組みにより、以前と比べて変化していることがあれば選択してください(複数回答)

半数を超える自治体では、主に返礼品事業を通じて地域にプラスの変化が起こっていることがわかりました。「新たな商品開発ができた」、「自治体職員のPRに関する考え方や、やり方が変わった」が2割を占めていることから、事業者のみならず自治体職員の意識や行動変化が始まっている地域があることが読み取れます。

設問12 課題と感じている事を選択してください(複数回答)

もっとも多いのが「ワンストップ特例申請受理業務」と「寄付受領書発行業務」となりました。ワンストップ特例申請受理業務についてはいずれの自治体も有効な解決策を見いだせていないというのが現状です。一方、寄付金を集める部分に課題を感じている割合は全体の4分の1に留まっており、「いかに寄付金を集めるか」から「集めた後に課題を感じている」という傾向にあると言えます。

「自治体WEBサイト」(84.6%)と、民間事業者が運営する「民間ふるさと納税サイト」(65.4%)が2強でした。これは弊社が寄付者に向けて実施したアンケートの「納税方法と納税時の情報収集チャネル」と同じ結果となりました。

ふるさと納税のPR活動については、ほとんどの自治体で何らかの取り組みがなされており、その多くがインターネットを使ったものであることが分かりました。