棚田の里親になって育てた新米を楽しもう!

アート香る十日町市のお礼品

「まつだい棚田バンク」のご紹介

棚田の美しい風景が広がる新潟県十日町市

新潟県の南部に位置する十日町市(とおかまちし)。市の中央部には日本一の信濃川の雄大な流れが市内を潤しています。流域には、河岸段丘が形成されていて、そこからは旧石器時代の石器類が出土され、古代から人々が生活する豊かなエリアであったのが伺えます。

その豊かな自然環境に恵まれた同市の西部、比較的標高の低い山々や丘陵が連なる、まつだい地区(旧松代町)にはいくつもの棚田が形成されています。古くから傾斜地を活用する知恵として棚田が作られ、お米が栽培されて糧となってきただけでなく、美しい景観は地元の方々をはじめ、訪れる人々の心をとらえてきました。

その十日町市らしさの大きな要素となっている棚田ですが、近年、担い手不足で休耕田が増加し、その維持と保全に課題があるのも事実です。

その課題に取り組んでいるのが、同地を拠点に活動するNPO法人越後妻有里山協働機構様。ふるさと納税のお礼品として「まつだい棚田バンク」を提供していらっしゃいます。

「まつだい棚田バンク」のご紹介

寄付者の方が、ふるさと納税に申し込みをされると、十日町市の棚田の一部(5平方メートル・25平方メートル・100平方メートル)の「里親」になれる3つのコースが用意されています。

>>2019年度「まつだい棚田バンク」 里親ミニコース (5平方メートル)<<

>>2019年度「まつだい棚田バンク」 里親小口コース(25平方メートル)<<

>>2019年度「まつだい棚田バンク」 里親標準コース(100平方メートル)<<

※上記の各お礼品名をクリックしていただくと詳細ページが開きます。

里親になることを通して引き継ぎ手のいなくなった棚田を保全し、そして後世に継承する活動に参画できます。里親になると、その証として「里親証書」が届けられるだけでなく、年間を通してプロジェクトに携わるみんなで育てたお米が11月下旬ごろ、配当米として届きます。また棚田の里親になった方は、希望すると現地での農作業にも参加することができます。

▼農作業工程例(2017年実績)▼

〇田植え:2017/5/20(土)、21日(日)

20日:12:30受付開始、13:30-16:00作業、18:00-20:00交流会(希望者のみ)

21日:9:30受付開始、10:00-12:00作業 12:00昼食(希望者のみ)

〇草刈り:2017/7/22(土)

9:30受付開始、10:00-12:00作業、13:00-15:00交流会(希望者のみ)

〇稲刈り:2017/9/23(土)、24日(日)

23日:12:30受付開始、13:00-16:00作業、18:00-20:00交流会(希望者のみ)

24日:9:00受付開始、10:00-12:30作業(希望者のみ)

※年度毎に開催の日付、時間等の変更があります。

事業者様へのインタビュー①「まつだい棚田バンク」について

「まつだい棚田バンク」をふるさと納税のお礼品として提供していらっしゃるNPO法人越後妻有里山協働機構の川島温子様に棚田バンクについて伺いました。

―棚田の良さ、保全の大切さについて教えてください。

「ここの棚田の良さは一言で言うと『おいしいお米が出来る』です。その理由は、3mもの積雪、昼夜の激しい寒暖差、山に染み入る雪解け水、これがおいしさの秘訣です。また、棚田は山を支え、川を守り、空気をきれいにし、多くの生き物に住みかを提供しているという点も棚田の良さだと思います。保全を行うことは、『美しい環境』や『安全な食』へと繋がり、私たちの生活を守る事に繋がっていきます。」

―棚田の保全活動をされるにあたってご苦労される点などについて教えてください。

「私たちが保全活動を行っている田んぼは、環境のいい場所ばかりではない為、深い田んぼや機械の入れない田んぼ、水をひっぱってくるのが大変な田んぼがあります。様々な田んぼでおいしいお米をつくる、田んぼを守っていく事が素人集団の今の私たちにとっては大変です。

また、後継者不足で高齢化となり、毎年多くの方が辞めて、耕作放棄地となってしまう田んぼも後を絶ちません。私たちの取り組みを知り、リタイアした方が田んぼをお願いして下さる場合もありますが、耕作放棄地などをみると誰も引き受けてくれなかったのか、もうやめようと思ったのか、維持の大変さを痛感させられます」

―「棚田バンク」に参加された方々の反響はいかがですか?

「『子どもに田植えなどの体験をさせたいと思い今回申し込みました。とても楽しかったです。次のイベントもぜひ参加したい。』というお言葉を頂きました。また、『自分が植えた稲を刈るのが楽しみです。』など様々なお声も頂いております」

―これから、ふるさと納税の申し込みを検討している方へメッセージをお願いします。

「棚田バンクの田植え、稲刈りイベント、アート作品巡りなどをきっかけに、足を運んでいただき、ここに暮らす人々の日常をみていただけると嬉しいです」

事業者様へのインタビュー②「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」について

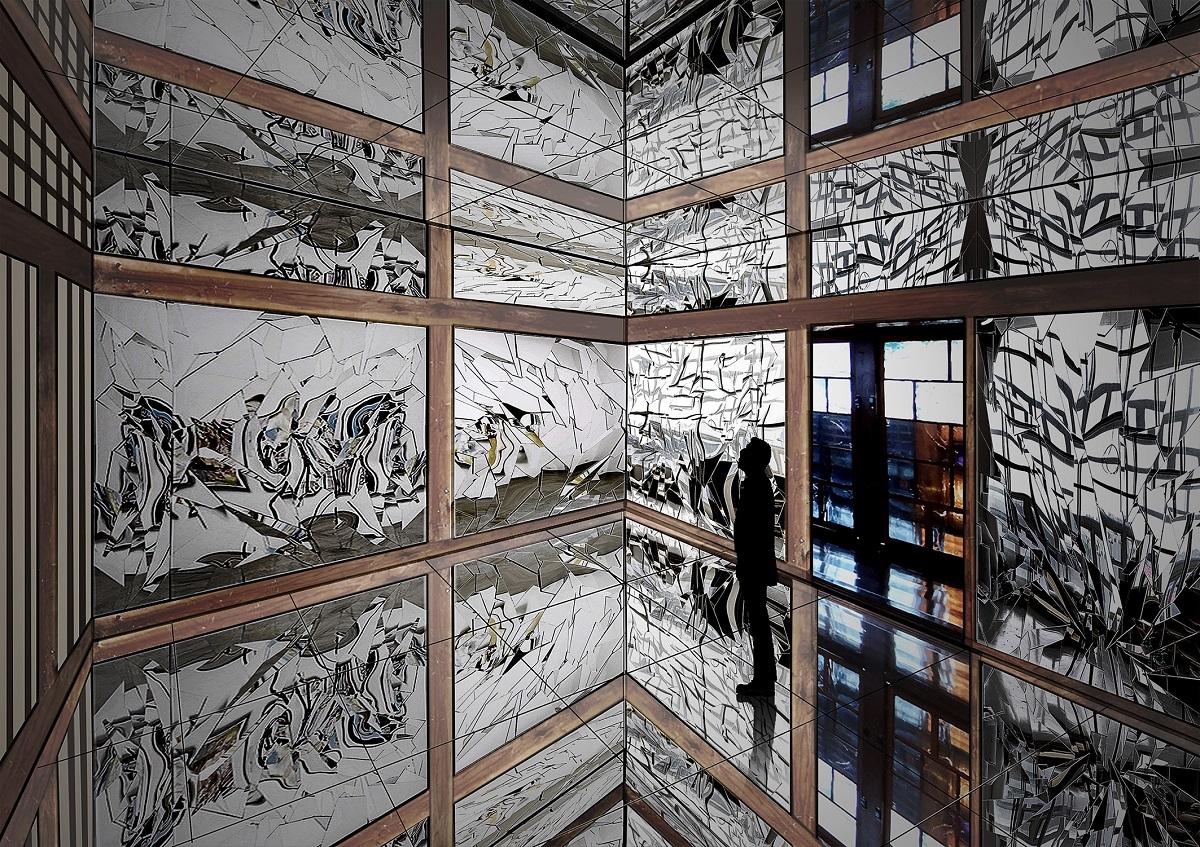

▲イ・ブル ドクターズ・ハウス

▲イ・ブル ドクターズ・ハウス

「まつだい棚田バンク」の活動をしているNPO法人越後妻有里山協働機構様は、十日町市で行われる3年に一度の現代アートの国際芸術祭、「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」の企画・運営を中心に活動しておられます。そこから派生したプロジェクトが「まつだい棚田バンク」です。

十日町市の広大な大地を美術館に見立てて国内外のアーティストが作品を展示し、さまざまなイベントが行われます。いまや国内に多数広がった芸術祭のパイオニアであり、国内外で注目を集める存在になっていますが、2018年の開催に向けて着々と準備が進んでいます。この点についても川島様にお聞きしました。

―2018年の開催に向けた催しなどについて教えてください

「旧清津峡小学校をリノベーションし2015年にOPENした清津倉庫美術館は、2018年春隣接する校舎棟を一体化して大きく生まれ変わります。新しい美術館は磯辺行久の膨大な作品群を所蔵するなど、本格的なミュージアムとなります。2017年秋にその一部が先行公開となります。」

※11月中旬以降、大地の芸術祭2018の概要をプレス発表されるご予定だそうです。

―現在すでに決定している2018年ご開催時の作品について教えてください。

「大地の芸術祭2018新作(2017年度先行公開作品)はこちらです。

・レアンドロ・エルリッヒ「Lost Winter」(三省ハウス内)

・ジョン・クルメリング「Hi 8 Way」

・イ・ブル「ドクターズ・ハウス」

・ジョゼ・デ・ギマランイス「THE BIRTH OF THE SPRING」(越後妻有文化ホール屋外彫刻作品)

・「SNOW OF SPRING」(ホール内緞帳)

・高橋匡太「光り織」(ホール屋外ライティング作品)」

―ふるさと納税に対する想いをお教えください。

「ふるさと納税をきっかけに、『大地の芸術祭』の里の活動に興味をもっていただき、多くの方に参加いただけたら幸いです」

十日町市を文字通りアートあふれる場所として彩る「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」。この活動を通して、参加したアーティストの方々や企業、学生の方々などの中から棚田バンクの活動にも参加する人が続々と出てきているとのこと。大きな相乗効果と言えるのではないでしょうか。また大地の芸術祭のグッズとして棚田のお米も販売されていて大変好評だそうです。

事業者様が選ぶ十日町市のみどころ

川島様に十日町市のみどころについてもお聞きしました。

「十日町市は、農村文化が色濃く残り、五穀豊穣を祈る祭りが盛んに行われ、四季の移り変わりがはっきりしている地域です。

四季の中でも冬の豪雪は必見!2、3メートルの雪が積もります。3月初旬に行われる『越後妻有雪花火』は雪原に光るアートの花畑と、三尺玉花火を一挙に見ることができる一夜限りのイベントもおすすめです」

◇さとふる 十日町市

http://www.satofull.jp/city-tokamachi-niigata/

事業者様が描かれている十日町市の今後の姿

最後に、さまざまな活動を通して描かれている十日町市のビジョンについてお伺いしました。

「私たちが目指すのは、大地の芸術祭をきっかけに、地域内外の人たちが関わり、棚田をはじめとする農村文化を大切にしながら、新たなプロジェクトを展開し、持続可能な地域社会をつくっていくことです」

あとがき

今回は、新潟県十日町市とNPO法人越後妻有里山協働機構様についてご紹介してきました。

ご担当者の川島様から、十日町市の資産ともいえる棚田とその保全にかける想い、そして「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」が同地域にもたらす人の輪とアートがもたらす新しい息吹についても伺うことができました。

こうした活動によって、同時にふるさと納税を通した応援によって、脈々と受け継がれてきた十日町市の美しい棚田の風景、そしてそこから生み出される「お米」が次の世代に手渡されていくことになるでしょう。

ふるさと納税をする際の参考にしていただけますと幸いです。

画像:© ANZAï / Noriko Yoneyama 2017

© Osamu Nakamura

記事公開日:2017年9月28日