2021/10/25

町民が主体となって"地域の未来"を考えるまちづくり

「平成29年度第1回ジャパンSDGsアワード」最高賞を受賞 北海道下川町

北海道の北部に位置し、夏は30℃、冬は-30℃まで気温が下がり、年間の気温差が60℃にもなる下川町。人口は約3,200人、森林面積が町の面積の約90%を占めており、フルーツトマトなど寒暖差を活かした農業も盛んな林業と農業を基幹産業とする町です。2018年にSDGs未来都市に選ばれている下川町のSDGsの取り組みについて、政策推進課 ふるさと納税担当の大西 崇王(たかお)さんと、SDGs担当の亀田 慎司さん のお二人に話を伺いしました。

「平成29年度第1回ジャパンSDGsアワード」内閣総理大臣賞を受賞

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。下川町ではいつからこのSDGsに取り組んでいたのでしょうか。

「下川町では20年ほど前から、地域資源を活用した経済・社会・環境の3側面の価値創造、統合的解決(=SDGs)に取り組んでいます。2007年には『持続可能な地域社会の実現を目指す』ことを下川町自治基本条例に盛り込みました」(亀田さん)

これまでの取り組みが評価され、下川町は国から2008年「環境モデル都市」、2011年『環境未来都市』、そして2018年に「SDGs未来都市」認定という歴史を歩んできました。続けて亀田さんより、そんな下川町ならではの取り組みを教えていただきました。

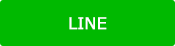

「国連で採択されたSDGsは17のゴールですが、下川町では2017年から2018年にかけて町民10名の『SDGs未来都市部会』と行政職員10名が主となり、『2030年における下川町のありたい姿(下川版SDGs)』を策定し、7つのゴールを独自に設定しました。町民が自分ごととして地域の未来を考えるまちづくりに取り組んでいます」

「2030年における下川町のありたい姿」に盛り込まれた7つの目標

SDGs未来都市部会の作戦会議の様子

実際に7つのゴールのうち3つ目の「人も資源もお金も循環・維持するまち」の取り組みにおいて、毎年50haの伐採、植林、育成まで60年サイクルで繰り返す循環型森林経営を基軸とし、建築材への利用はもちろんのこと、枝葉はエッセンシャルオイルなどへ利用するほか、林地残材はチップ化し、公共施設のバイオマスボイラーの燃料に利用するなど、豊かな森林資源を余すことなく活用しています。

このような取り組みが評価され、下川町は「平成29年度第1回ジャパンSDGsアワード」の本部長(内閣総理大臣)賞を受賞しました。

「人も資源もお金も循環・維持するまち」や「誰ひとり取り残されないまち」づくりのため寄付金を活用

寄付金の使い道には「SDGs未来都市しもかわ推進事業」の選択肢があり、この事業を選ぶと7つのゴールの達成に資する町民の自主的な活動を支援できます。

最も多くの寄付金が活用されているのは「森林(もり)づくり事業」で、4,700haの町有林の整備費用に充てられています。

また、スキージャンプ界のレジェンド葛西紀明選手をはじめ、多くのジャンプ選手を輩出している下川町ならではの「ジャンプ選手育成支援事業」では次世代の選手育成のため用品購入などに寄付金が活用されています。

そのほか「青少年健全育成事業」では図書の購入、「あけぼの園(特別養護老人ホーム)事業」では老人ホームの運営に寄付金を活用。下川版SDGsの2つ目「誰ひとり取り残されないまち」や、SDGsの「3.すべての人に健康と福祉を」「4.質の高い教育をみんなに」の実現などに活かされています。

循環型森林経営によって主伐された木材を運搬する様子

SDGsが移住者の増加にも影響

SDGsの取り組みが活発な下川町では移住者が増加しているそう。

「2016年から町や各産業団体などが参加する『下川町産業活性化支援機構』の取り組みがスタートし、後継者不足の課題解決のため、移住定住に力を入れるようになりました。この取り組みにより、下川町には昨年2020年までの5年間で97名、2020年だけで32名の移住者がやってきました。2020年の移住実績は下川町の人口3,200人の1%にあたり、人口に大きな影響を与える数字でした。2020年は新型コロナウイルスの感染拡大もある中での移住者数であり、場所を問わず仕事ができる人が移住できるようになったことなども影響しているかも知れません」(亀田さん)

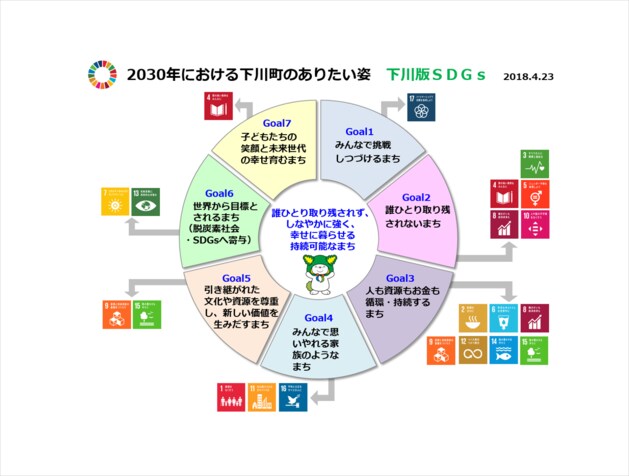

また、SDGs未来都市選定やSDGsアワードの受賞をきっかけにブランド力が上ったことで移住者が増えた可能性もあり、下川町の移住サイトでは町の紹介に合わせてSDGsの取り組みについても紹介しています。

移住移住情報サイト「タノシモ」

SDGsアワード受賞をきっかけに生まれたビッグコラボレーション

またSDGsアワードをきっかけに、特別賞を受賞した吉本興業との連携も実現しました。

「吉本興業がもつPR力を活用し下川町を全世界に発信していくため、2018年7月に包括連携協定を結び、『下川町株式会社』と命名しすでに第3弾まで活動が実施されました。第1弾として下川町民で作り上げる『しもかわ森喜劇』の開催、第2弾では品川ヒロシ監督が下川町を舞台にした映画を制作、2021年夏に公開されました。そして8月に公開した第3弾は、下川町ブランド・フルーツトマト『はるかエイト』の4コマ漫画をつくり、『はるかエイト』をPRしました」(大西さん)

下川町と吉本興業はこれまでに繋がりはなく、ともにSDGsアワードでそれぞれ内閣総理大臣賞と特別賞を受賞したことからこのコラボレーションが実現したそう。吉本興業との取り組みにより下川版SDGsの「みんなで挑戦し続けるまち」や「文化や資源を尊重し新しい価値を生み出すまち」の達成などにも貢献し、SDGs「11.住み続けられるまちづくりを」に寄与する活動となっています。

下川町株式会社プロジェクトで実施した「しもかわ森喜劇」

そのほかにも町全体にSDGsを広めるため取り組んでいることがあります。

「2019年当時の全国紙の調査でSDGsの認知度は27%程度だったのに対し、下川町では95%とSDGsへの認知度が高いことがわかりました。そこで、言葉だけでなく、下川町のSDGsの取り組みを知ってもらうため広報誌への掲載はもちろん、町民の環境に配慮した取り組みに対しポイントを付与し、地域の商店などで利用できる『エコポイント事業』により、町民の身近なことからSDGsを意識してもらえるように工夫しています」(亀田さん)

コロナ禍を「ピンチはチャンス」と捉える

そんな下川町のSDGsの取り組みですが、2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大により、町内イベントが中止になるなどの影響を受けました。

「交流の場が減ってしまったことで、町民同士のコミュニケーションが希薄になってしまっていると感じます」(亀田さん)

一方で、2021年はイベントや行事が軒並み中止になった子どもたちのために、感染防止対策を徹底して、有志による「こども縁日」が開催されました。

亀田さんからは「ピンチはチャンス」というお言葉がありました。

「下川町はJR路線が通っておらず、バスは1時間に1本程度、旭川空港まで車で2時間強と、アクセスは決してよくない条件不利地域です。平時ではこのことがネックとなっていましたが、コロナ禍で場所を選ばず仕事ができる人が増えたことでワーケーションや移住先として選んでもらえるチャンスだと感じています。実際に、2021年から大阪の企業の方が下川町にワーケーションで滞在していらっしゃいます」

その方がワーケーションにくるきっかけは学生時代のインターン先が下川町だったことだそう。観光はもちろん、インターンの受け入れなど様々な理由からまずは一度町へ訪れてもらうこと、またその際に記憶に残る町となることが移住定住における第一歩だと改めて感じました。

観光資源を"自分たちの手で"という姿勢から生まれた万里長城

下川町の観光スポット「万里長城」

最後に大西さんに今後の展望について伺いました。

「ふるさと納税は、町の取り組みに共感を得て関係人口を増やしていきながら、事業者がお礼品提供やお礼品開発などに取り組むことで、地域全体が活性化していくことが望ましいと考えています。また、下川町出身者や、出身者によって結成されている旭川下川会・札幌下川会・東京下川会から継続的な寄付もいただいており、町を離れた方からも継続的に応援していただけるのはふるさと納税制度のおかげだと感じます」

大西さんに下川町のお勧めの場所を伺ったところ、「万里長城」について教えてくださいました。観光資源を自分たちの手でつくろう、と町民で考え、重機など使わず人の手で作り上げられたそうです。SDGsの取り組みをはじめ、町民一丸となった活動や、輝かしい活動実績から訪れた方へ町の素晴らしさを伝えられていることが、下川町の魅力かもしれません。