2025/04/02

特集効果でお礼品閲覧数190%増加

北海道庁 オール北海道で取り組むふるさと納税

北海道は、太平洋、日本海、オホーツク海に囲まれ、変化に富む山岳や広大な湿原、美しい湖など、自然環境に恵まれています。新鮮な海の幸と大地の恵みを活かした美食も大きな魅力の一つです。

ふるさと納税においては、2025年3月時点で道内全179市町村全ての自治体が制度に参加しており、都道府県ランキングでは、2019年から5年連続1位を獲得しています。そんな北海道のふるさと納税の取り組みについて、北海道庁の武藤さん、門間さんにお話を伺いました。

魅力的なお礼品が目白押しの北海道

数多くの魅力的なお礼品が掲載されている北海道。中でも北海道の海産物は圧倒的な人気を博しており、『さとふる』における2024年の魚介・海産物カテゴリにおいては、北海道のお礼品への寄付がほぼ半数を占める結果となっていました。

北海道産の毛がにといくら

北海道産の毛がにといくら

そんな海産物が人気な北海道ですが、海産物以外のお礼品について伺うと、多岐に渡るジャンルの魅力的なお礼品について教えてくれました。

「海産物以外でいえば北海道はお米も美味しいです。最近は特に米不足の影響もあり人気が高まっています。

その他、お肉であれば、和牛もあれば、地元で飼育された羊を使用したジンギスカンもありますし、酪農が主要産業でもあるので、牛乳やチーズも美味しいなど、魅力的なお礼品が多数あります。

野菜については、最近はサツマイモの栽培も盛んで、栗山町や由仁町で出されている『由栗いも(ゆっくりいも)』というブランド品種をお礼品として提供しています。

スイーツも人気なものが多く、北海道の現地で買おうとすると並ばないと買えないものも、ふるさと納税であれば自宅にいながら手に入れることができるのでおすすめです。最近では、札幌市の生ノースマンというお礼品が非常に人気です。

海産物はもちろん、北海道は食材の宝庫なのであらゆるジャンルのお礼品があります。ふるさと納税を通じて、北海道の食材の魅力を知っていただけたら嬉しいです」(武藤さん)

「由栗いも(ゆっくりいも)」

また、北海道庁のお礼品についても伺いました。

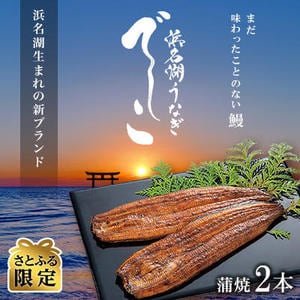

「北海道庁のお礼品は"北海道の政策推進につながるもの"をコンセプトにしています。例えば『北のハイグレード食品』もその一つです。『北のハイグレード食品』は道産加工食品全体の更なる魅力アップを図るために、道内外で活躍する食の専門家による選考を経て選定された食品です。『北のハイグレード食品』が持っている"オンリーワン"の魅力を広くPRし、道産食品の販路拡大につなげるとともに、食材や製法に対する生産者のこだわりを発信することで、道産食品全体の更なる魅力アップを目指しています」(武藤さん)

「北のハイグレード食品」選定 漁師のいかめし

自治体・事業者の熱意により5年連続全国1位

北海道庁のふるさと納税の受入寄付額は、ここ数年右肩上がりで推移しており、2024年度も過去最高額を見込んでいます。また、北海道全体では2023年度に1655億円の寄付が集まっており、2019年度から5年連続で全国1位を継続しています。

北海道が全国1位を獲得し続けられている理由について、お考えを伺いました。

「ふるさと納税の担当をしていてやはり感じるのは、市町村の皆さんや関係事業者の皆さんの情熱です。皆さんとても積極的で、地元の特産品を知って、食していただくことに一生懸命に取り組んでいて、きっとその情熱が北海道を応援していただけている一番の理由だと思います。

北海道には海産物やお肉など魅力的なものがたくさんありますが、それだけでは寄付は集まらないと感じています。全国の寄付者の皆さまに、いかにその存在を知っていただくかが重要です。

ふるさと納税に早い段階から取り組んできた自治体も、遅れて力を入れた自治体も一生懸命リソースを投入して、情熱を持って励んできた成果だと思います」(武藤さん)

具体的に情熱を感じたエピソードについてもお聞きしました。

「例えば道庁ではふるさと納税に関する研修会を行っているのですが、道庁が話すだけでなく、先進自治体などに登壇いただくこともあります。そういった際、参加者は、本当に自分ごととして真剣に話を聞いて質問などをしており、自分たちの自治体のふるさと納税を高めていこうといった意識を強く感じます」(武藤さん)

魅力的な特産品はもちろん、市町村職員をはじめ、地域の方々のふるさと納税に対する熱意ある姿勢こそが、北海道が全国1位を継続し続けられている理由だと分かりました。

研修会の様子

各市町村との連携を強化

では北海道のふるさと納税において、具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか。各市町村との連携や、これまでの取り組みについて伺いました。

「私たちは北海道庁のふるさと納税と、市町村のふるさと納税の対応を同じ部署で行っています。都府県では、市町村のふるさと納税は市町村行政を担当する部署が行うことが多い印象ですが、道庁では一体的に取り組むことでメリットを生み出せると考え、2023年度から部署を統一して対応しています。

所管を統一したことで、市町村とのコミュニケーションが非常に取りやすくなりました。市町村行政に詳しい者が市町村のふるさと納税の担当をするメリットももちろんありますが、同じふるさと納税を担当する者同士で話し合えることは、課題認識や推進方向を共有できるので、非常に大きなメリットだと思っています。

具体的には、2023年11月から各市町村の課題を議論する意見交換会を定期的に行っています。意見交換会は全道の自治体に門戸を開いており、オンラインと臨場を合わせると、毎回150自治体ほどが参加しています」(武藤さん)

さとふるでは昨年「あつまれ北海道応援特集」を公開していますが、実はこの特集についても意見交換会で「さとふると一緒に取り組みを行いたい」という意見があがり、実現に至ったそうです。

特集効果でお礼品閲覧数が190%増加

「あつまれ北海道応援特集」は、北海道の各エリアの見所をはじめ、お礼品生産者自慢の特産品や隠れた名品などを紹介しています。

特集ページURL: https://www.satofull.jp/static/special/municipality_support/area01.php

特集掲載までの経緯について伺うと、

「はじめは道庁からさとふるへ"特集を実施してみたい"と相談しました。実施すると決まってからはすごくスムーズに進み、ページも綺麗で見やすく非常にありがたかったです」と嬉しいお言葉をいただきました。

特集内では「エリア紹介」からお礼品ページへ流入された数も多かったそうで、特集をきっかけに新たな気づきもあったそうです。

「個別お礼品や、お礼品ジャンルから探す流れだけでなく、エリア別や自治体から寄付先を決めるという可能性を感じた企画でもありました。今後もお礼品だけではなく、違う形で地域を見ていただくという点において、さとふるさんと連携しながら考えていきたいと思います」(武藤さん)

また、さらにお話を聞いていくと、公開後も特集を活用しふるさと納税をPRするため、様々な取り組みをされていたことが分かりました。

「例えば地元コンビニエンスストアの店内放送でアナウンスをしていただいたり、札幌市内の大型ビジョンの道庁広報枠を活用しバナーを掲示したりしました。他にも、北海道物産展でリーフレットを作成し配布をしたりするなど、認知拡大のための取り組みを行いました」(門間さん)

こういったPRなどの取り組みもあり、特集公開前後1週間の比較でお礼品の閲覧数が190%増加するなど、効果を生む施策となりました。

北海道を応援し続けてもらうために

これまで市町村と密にコミュニケーションを取り、様々な取り組みを行ってきた北海道庁。最後に今後の展望について伺いました。

「今後も北海道を応援し続けていただけるようにしたいというのが一番の目標です。市町村の皆さんが懸命に取り組まれていますので、道庁としてはその後押しとなるような取り組みを常に考えていきたいと思っています。

179の市町村それぞれに異なる考え方がありますので、"後押しとなる取り組みを行う"ということは決して簡単ではありません。しかし、ふるさと納税を通じて地域を盛り上げていく、知っていただくという目的を共有できれば、多少手段が違っても連携していけると思っています。市町村の皆さんと目的を共有できるようにコミュニケーションを大切にしていきたいと思っています」(武藤さん)

読者の方々へのメッセージもいただきました。

「まだまだ知られていない北海道の魅力を皆さまに知っていただけるよう、道庁も各市町村も努力をしていきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします」(武藤さん)

魅力あふれる北海道。ふるさと納税の舞台裏では、道庁と市町村の皆さまが手を取り合い、熱意をもって取り組まれていることがわかりました。ぜひふるさと納税を活用して北海道を応援してください!

▽お礼品の詳細はこちら