2018/11/08

「ブルーフラッグ」で町をブランディング

福井県高浜町 100年後もきれいな海を子どもたちへ

古来、若狭富士と称され、その秀麗さを歌に詠まれた青葉山。その麓には日本屈指の美しいビーチを有する町があります。福井県最西端にあり、京都府舞鶴市などと境を接する高浜町です。人口約1万人の町ですが、全長8㎞に及ぶ広大な自然の浜が広がり、若狭和田ビーチなど8つの海水浴場を有しています。

海は町のアイデンティティ

1913年に京阪神の学校が来浜するようになったのが始まりとされる高浜町の海水浴場。1972年ごろには、ひと夏に150万人もの海水浴客を迎え、その数は全国で第6位。ひとつの町として日本で最も多い約650軒もの民宿が軒を連ねていたといいます。

「毎日が祭のようだった」と回想する人がいるように、当時は、町民のほとんどが、民宿かそれに関連した仕事に従事し、高浜のビーチは町のアイデンティティそのものだったようです。

ところが、レジャーの多様化や日焼けを嫌うなど価値観の変化もあって、日本における海水浴客は減少し続け、高浜町を訪れる海水浴客は2015年には約21万人にまで減少。それに加え、高速道路の整備もあって、日帰り客が中心になってしまいました。

お客さまが減れば、関連する事業者はもとより、ビーチを守る担い手は減っていかざるを得ません。町の誇りでありアイデンティティである高浜のビーチを100年後まで守り伝えていくにはどうしたらよいのか、大きな課題がありました。

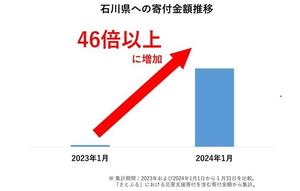

この問題意識から、高浜町では若狭和田ビーチが2016年にアジアで初となる「ブルーフラッグ」認証を取得し、2018年現在まで3年連続で取得し続けています。そして、ふるさと納税で集まったお金の半分以上をこのブルーフラッグ関連の事業に使っていると聞きます。

この取り組みについて高浜町役場 総合政策課の野村労さんにお話を伺いました。野村さんは東京に生まれながら高浜町に魅了され移住したIターン組の一人です。

福井県高浜町 総合政策課 野村 労さん

なぜブルーフラッグ認証取得を目指したのか

「ブルーフラッグというのは、1985年にフランスで誕生し、現在世界49か国、約4000か所で取得されているビーチやマリーナを対象とした環境認証です。取得するためには主に4つのカテゴリー(水質、環境教育と情報、環境管理、安全とサービス)に関し設定されている33の基準を達成することが必要です。これらをクリアしてはじめて海水浴シーズンにブルーフラッグの掲揚が認められるのです」(野村さん)

若狭和田ビーチのある和田地区では、「人足」という浜掃除を年に数回実施し、各世帯誰かが参加しています。また、若狭和田ライフサービングクラブは2007年の発足以来、地元はもとより、老若男女を問わず全国各地から若狭和田に魅せられた人々が集い、水辺の安全を守るために日夜活動していて、その数は約70人になります。

「高浜のビーチを守るために、これだけ多くの人々が関わっているということを広く知ってもらうとともに、その活動を次の世代へとつないでいくための象徴として、ブルーフラッグ取得を目指すようになりました」(野村さん)

取得に向けた活動が始まったのは2013年でしたが、一番苦労したのは「合意形成」だったといいます。

野村さんは当時の苦労をこう語ります。

「ブルーフラッグは環境認証ということで、いろいろと制限がかかり商売に響くのではないかと懸念する人々もいて、ご理解いただくために辛抱強く話し合いを重ねました。

最終的にご理解いただく決め手になったのは、ブルーフラッグが"一部の人々の利益になる"のではなく、"ビーチを子どもたちの世代につなげていく"ことを目指しているという点でした」(野村さん)

情報掲示板を整備したり、スロープをつけたり、多目的トイレを設置したりとハードの整備にも多くの予算がつけられ、2016年についにアジア初となるブルーフラッグの認証取得に成功します。ただし、この認証は1回取得したらそれで終了ではなく、毎年改めて申請し直さないといけない点に特徴があります。すなわち、33の基準すべてに関して、審査を受け直すため、ビーチを守る活動を絶えず「継続」していくことが必須なのです。

その予算を確保するために「ふるさと納税」は活かされており、高浜町は2017年、2018年も認証を取得し続けています。

2016年にブルーフラッグを取得した「若狭和田ビーチ」

高浜町ではブルーフラッグの活動や清掃のほか、ライフセーバーの活動なども支援している

ブルーフラッグを通じて新たな時代を構築

福井県はコシヒカリ発祥の地とされ、高浜町のお米も美味しいことで知られています。また、「若狭ふぐ」というブランドふぐ、「若狭ふじ」と呼ばれる幻のぶどうなど名産品があり、いずれも、ふるさと納税のお礼品として人気を得ています。

しかし、2017年からは、SUP(スタンドアップパドルボード)などのマリンスポーツの体験プログラムをお礼品に加えることで、「ブルーフラッグの高浜町」をより強く訴求するようになりました。

ふるさと納税のお礼品「SUPクルージング or SUP YOGA1時間体験」

(提供元:Sea star)

「SUP体験をイベントとして実施しても、結局は一過性のもので終わってしまいます。地域の事業者を育成する意味では継続性が大事であり、そのためには"商品化"することが大事で、だから、お礼品に加えたという経緯があります。こうした体験型のお礼品は、お米・ふぐ・ぶどうなど食品に比べると申し込みが少ない現状ではありますが、ブルーフラッグを通じた町のブランディングの一環としても重視しています。地域の担い手には魅力的な人たちやその取組あることを、ふるさと納税を通して全国に知ってもらえるのはうれしいです」(野村さん)

徐々にではありますが、その効果が表われ始めたようです。車椅子生活者をはじめ身体的にハンディキャップがあって、なかなか海に親しむ機会のなかった方々が、若狭和田ビーチに多く見られるようになりました。

また、ブルーフラッグの盛んな欧米からバックパッカーなども数多く訪れるようになったそうです。

かつては県内外からの海水浴客で賑わった高浜町ですが、今までとは異なる多様な人々が訪れる"新しい時代"を迎えつつあります。野村さんは最後に、今後への展望を熱く語ってくれました。

「一方では、サービスのブランド化を図っていきたいと考えています。たとえば、シングルマザーが高浜町の海に来てくれたらライフセーバーが子どもの面倒を見てお母さんには海でゆっくりと過ごしていただくとかですね。そうしたサービスを広めていきたいです。

他方では、SUPのスクールをはじめ起業する人が出始めているので、そういう方々を応援し事業者を育成する仕組みを作っていきたいと考え、ブルートラストと名付けて実現を目指しているところです」(野村さん)

ブルーフラッグの取り組みを通してたくさんの人が高浜町に訪れている

糞便性大腸菌群数が100ml中250個未満であれば"最上級の水質"とされていますが、高浜町の海水浴場では0~5個という驚異的な水準です。多くの人々の絶えざる努力・貢献をベースに、この素晴らしいビーチを100年後の子どもたちへとつないでいく取り組みはこれからも続いていきます。