2018/07/17

新潟の自然な味わいを届ける

レスカルゴ 健康的な畑のブドウで造るワイン

カタツムリが住めるような健康的なブドウ畑でブドウを栽培し、自然派ワインを造りたい。そんな想いから生み出されたのが、新潟県のレスカルゴが製造・販売するワインです。地元産ブドウで造った、自然な味わいのワインを届けています。

カタツムリが住む畑で栽培したブドウが原料

新潟県でワイナリーを運営する株式会社レスカルゴは、2009年に設立されました。日本海に程近い弥彦村で栽培されている減農薬のブドウを使い、自然派ワインを醸造、販売しています。

株式会社レスカルゴ 代表取締役 阿部宗記さん(左) 取締役 鍵冨直子さん(右)

以前は金融系の会社に勤めていたという代表取締役の阿部宗記さんは、ワイナリー経営塾でブドウ栽培やワイン醸造について一から学び、レスカルゴを立ち上げました。

「会社を辞めて何かをしたいと考えていた時、ワインに出会いました。ワインは元々好きでしたが、原料作りや醸造、販売を含め、第1次、第2次、第3次産業まで自分でできるところが面白いと思いました。人とのつながりや食事とのコラボレーションなど、色々な方向へ広がっていくところも魅力だと感じました」

カタツムリを意味するフランス語の「l'escargot(レスカルゴ)」を社名としたことには、3つの理由があると言います。第1に、カタツムリはゆっくりと地を這って進むことしかできないことから、地道にワイン造りの道を行くという想いを込めました。第2に、カタツムリはブドウ畑と関わりが深く、カタツムリが住めるような健康的なブドウ畑を作りたいと思っていました。第3に、フレンチのメニューである「エスカルゴのガーリックバター焼き」が好きで、それに合ったスパークリングワインを造りたいと考えていました。

2007年にはシャルドネ、ピノノアールという2品種のブドウを植樹し、2012年にはワインの製造を開始しました。「事業を軌道に乗せるまでが一番大変でした。ワインが出来るまでには時間がかかりますから、ワインがない状態で営業をすることもあり、本当に遠回りしたと思いますが、結果的には、それが今の強さにつながったと思います」と、取締役の鍵冨直子さんは当時を振り返ります。

レスカルゴのワインは素材の良さを最大限に引き出すため、余計な添加物は入れずに造られています。実がべっ甲色になるころに収穫するシャルドネのワインは、南国を感じさせるフルーティーな仕上がりとなっています。ピノノアールは年を重ねるごとに実が成熟し、そのワインは新潟の海と山の風味を届けるような味わいです。

現在はさらに、カベルネ・ソーヴィニヨンやピノ・ブラン、日本固有種のマスカットベイリーA、巨峰などの生食用ぶどうでのワイン製造も積極的に行っています。年間約1万本のワインを製造し、シンガポールなど海外にも輸出しています。

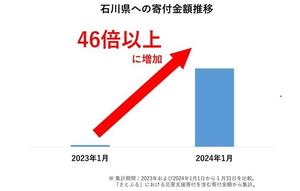

ふるさと納税の採用が信頼に

レスカルゴのワインは生産量が少量のため、一般には流通していませんが、弥彦村のふるさと納税のお礼品として寄付者の元へ届けられています。

「私たちには元々、地域に根差したワインを造り、地域の農家にスポットライトを当てたいという想いがありました。その想いが通じてふるさと納税のお礼品に採用され、嬉しく思っています」(阿部さん)

ふるさと納税のお礼品になったことで、消費者からは「行政が認めたのだから、良いものなのだ」と思われ、従来以上に商品への信頼が増したと感じているそうです。

また、国内では今年 10月30日から、国産ブドウのみを原料とし、日本国内で製造された果実酒だけを「日本ワイン」と表示しても良いとする基準が、ワインに適用されます。新基準では、ワインの産地名については、地名が示す範囲にブドウ収穫地(85%以上を使用)と醸造地がある場合にのみラベルで表示して良いとされています。

地元・弥彦村産のブドウを使ったワイン造りにこだわってきたレスカルゴにとって、この新たな基準は追い風となるものです。ふるさと納税のお礼品への採用や、このような基準ができたことで、阿部さんは今、「正直にワイン造りをしてきて良かった」と実感しています。

「よそ者」でも地域との繋がりを

阿部さんはもともと新潟に所縁があったわけではない「よそ者」であったことから地域のぶどう農家の方々とのつながりも強くはなかったとのことでした。それが、様々な地域の温かい縁を通じて、弥彦村の若手からベテランの方々までのぶどうを仕入れられるようになり、今ではそれをふるさと納税で発信し、地域の貢献につながりました。

例えば、石川さんは弥彦村でも大きなぶどう園を運営されており、食用とワイン用の品種であるマスカットベイリーAというぶどうを育てています。ワイン用に作っているぶどうではありますが、実に直接農薬がかからないように、全て袋でぶどうを包んでいるというこだわりようです。

石川ぶどう園 石川泰さん(右)

その石川さん経由で知り合ったのが、平井さんです。平井さんは、20代で新規就農した若手のぶどう農家さんですが、日々天候やぶどうの様子を確認しながら、また近隣のぶどう農家さんと意見交換をしながらぶどう作りに励んでいます。

「ふるさと納税に参加しているというと、周りからは、地域に貢献しているね、頑張っているね」と励ましの言葉をもらえるそうです。

平井亮さん

地域の産品の販路を海外に広げる

幼少期を香港で過ごしたという阿部さんは、ワイナリーの設立前から香港など海外での販路開拓に着手し、その後も続けています。海外の取引先から新潟の日本酒や和牛も購入したいという声が寄せられたことから、レスカルゴでは、他社の製品も扱えるよう輸出入の免許も取得しました。

レスカルゴの店舗内

ここでワインの試飲・販売を行う

ワインの輸出はこれまでアジア地域で行ってきましたが、ヨーロッパでの販売も始めようとしています。「海外での販路開拓を自らやっているワインメーカーは、国内では少ないと思います。自分で現地に行き、現地の人からフィードバックをもらって営業を行うのは楽しいことです。日本は人口減少時代を迎えており、若年層が多い海外の地域に販路を求めていくのは重要なことです」(阿部さん)

今後はさらに、地域の様々な特産品とのコラボによる商品も生み出していきたいと言います。地域の特産品を製造する他の事業者とのつながりを強化することで、地域を活性化していけると考えています。