2018/07/17

夫婦の得意分野を活かした「笑顔をつくる」野菜づくり

Patch Farm(パッチファーム) 旬のイロドリ "渥美半島産がたっぷり詰まった" こだわり栽培

Patch Farm(パッチファーム)中川貴文さん 倫子さん

愛知県の南東部、三方を海に囲まれた渥美半島のほぼ全域が市域となる田原市は、自然豊かで温暖な特性を活かした農業先進地域として知られています。

この渥美半島で、旬の野菜が畑をカラフルに彩る「Patch Farm(パッチファーム)」で、年間50種類以上の多品目栽培に取り組んでいるのが中川貴文さん・倫子さんご夫妻です。農薬を使わず、地元の有機肥料にこだわった旬のおいしい「笑顔になる野菜」づくりへの想いなど、お二人にお話しを伺いました。

元営業マンならではの経験を活かした事業展開

まず、同じ大学の農学部出身のお二人に、創業までの経緯や経歴について伺いました。

貴文さん:「大学院では化学を専攻していました。その後、化学メーカーに就職し、営業職として働く中で、自分で起業したいという想いがあったんです。実家に農地があったので、旬の野菜を多品種・少量生産で、直接消費者に届ける方法で農業をやってみようと考えました。」

倫子さん:「昔からパンが好きで、大学卒業後はパン屋で四年間、店長として勤務しました。退職後、一旦実家のある徳島に戻り、県のNPO ・ボランティアの支援センターで仕事をしていました。」

地元での事業立ち上げを見据え、貴文さんは農薬部門のあるアメリカに本社を置く別メーカーへ転職。転職を前に二人は結婚し、配属先の九州で3年間過ごしたのち計9年間のメーカー勤務を経て、貴文さんの地元である田原市へとUターンしました。3年前の2015年5月から夫婦で畑づくりを始めました。

Patch Farmでは、それぞれの得意分野を活かして、生産は貴文さん、メールなどのお客様対応や自治体の参集などの窓口対応を倫子さんが担当しています。

貴文さん:「少品種・大量生産農家が多いなかで、あえて多品種・少量生産というスタイルで事業を行っています。多品種を作ることで年間を通して常に畑に野菜が育っているので、いつでもお客さまに野菜をお届け出来ます。それに加え、"販路の開拓・自らの値段設定"この3つがあれば勝負できるのではないかと思いました。やってみて分かったのですが、スーパーへ多品種の野菜を卸すことで、店の棚を確保できました。"Patch Farm"の名前がついた棚で、インショップ的な販売ができるプラス面がありました。また、前者の農家では収入のある月が限られている事が多いのですが、私たちは毎月収入があるのも大きなメリットです。」

近年、インターネット経由の野菜販売プラットフォームが増えたことにより、対消費者、対スーパーへのコンタクトがやりやすいことも事業を進める中でプラスに働いたとのことです。

事業スタイルにあわせた栽培と経営アプローチ

野菜の生育条件が整った豊かな環境のもと、できるだけ自然に近い状態で育てているPatch Farmの野菜。このおいしさに遠方から農園へ足を運ぶ方もいるそうです。栽培のこだわりや、取り組みについて聞きました。

貴文さん:「野菜を売るうえでわかりやすいのは、『無農薬』という言葉ですが、わたしたちはどちらかというと、まず『おいしいものを届けたい』という思いがあります。野菜は毎日食べるもので薬ではないので、無農薬だったらおいしくなくても食べるか、というと違うと思います。農薬も化学肥料も適切に使いこなして、おいしければよいと思います。」

倫子さん:「農薬がなかったら、多分スーパーには、あまり野菜は並ばないのではないでしょうか。やはり、農業にとって農薬は必要なものだと思います。ただ、畑で抜きたてそのままを、子どもに食べてもらえるのは、農薬を使わず育てた野菜だからこそですよね。」

農薬が"悪"ということでは全くなく、例えば市場への出荷などがメインであれば、見た目を意識した野菜づくりのための効率的な手段として農薬使うといったように、それぞれの販売先や栽培方法、事業スタイルに合わせて使用すればよいとの考えです。Patch Farmの場合は、多品種・少量生産のため様々な観点から農薬や化学肥料の使用が向かないのだそう。農薬に関わる仕事に就き、農薬を学んだ貴文さんだからこその説得力のある言葉です。

肥料については、渥美半島産の米ぬか・木材チップ・家畜糞堆肥などの有機肥料で、化学肥料を使わずにじっくり野菜を育てているそうです。

最近は、漁師さんから本来破棄されるカキ殻をもらい肥料にしているとのことです。殻に付着した海藻にはミネラル成分が豊富だそう。「他の畑の野菜よりも、私たちの畑の野菜は生育がだいぶゆっくりですが、その分じっくり育って美味しいのかなと思います。」(倫子さん)

また、日本野菜ソムリエ協会主催の品評会"野菜ソムリエサミット"では、「長ナス」や「にんじん」をはじめ数多く金賞を受賞しています。出品のきっかけについて伺いました。

貴文さん:「自分たちだけでおいしいと言ってもしかたがないので、最初の1年間、季節のメインとなる野菜を出品しました。第三者機関での評価や受賞が、販路の確保の為の『売り』になると思いました。」

一般企業出身、化学メーカーの元営業マンならではの貴文さんの豊富な知識と経験が、戦略的な経営アプローチに活かされています。

「笑顔をつくる環境」へ一役担う存在に

母親でもある倫子さんの細やかな配慮は、「さとふる」のお礼品にも反映されています。

野菜の特質にあわせた梱包や色テープの使い分けなど、丁寧で、やさしさをプラスして届けています。倫子さんが作成しお礼品に同梱している「ファーマーズレシピ」では、めずらしい野菜の紹介やおすすめの料理法を、「Patch通信(パッチ通信)」では、農園の様子や渥美半島の情報を発信しています。

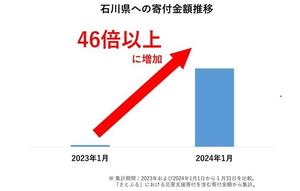

また、ふるさと納税を通してお客さまの声が届き、より消費者のニーズを意識するようになったといいます。

貴文さん:「お客様から頂く声はどんな内容でもうれしいです。それと、届いて開けた時の印象も大事だと思うので、味はもちろんですが、見た目でも満足感を感じて頂けるように心掛けています。箱の中に隙間があればコスト度外視でプラスして入れることもあります。田原市のふるさと納税に寄付して良かったと思ってもらいたいですね。」

倫子さん:「毎月コンスタントに寄付申込をくださるので、リピーターの方が増えたように感じます。お野菜が届くたび事に満足してもらえるよう、箱を開けた時に、『おいしそう!料理したいな!』と思ってもらえるようワクワク感もお届けしていきたいです。私たちのコンセプトが "おいしい!たのしい!うれしい!" なので、家族や友人と料理して野菜を食べて、自分も周りの人も笑顔になってくれたらいいなと思います。私たちが育てる野菜が、そんな笑顔をつくる環境に一役担えるとうれしいです。」

地域とのつながりを大切に。さらなる成長を目指して

最後に、地域の方との繋がりを大事に田原の野菜を広めたいとのを想い語ってくれました。

貴文さん:「自分を育ててくれた方や地域に対して、何かしら恩返しができればと考えています。小さい頃から地域の方には大変お世話になって育ってきました。こちらに戻ってからも、そうです。生活についても、栽培や畑についてもお世話になっています。」

農家の家系とは違った経歴を持つ二人の、それぞれの得意分野を活かしたやさしい丁寧な野菜づくり。さまざまな環境やタイミングもマッチし、ごくごく自然に行きついた現在の事業スタイルから、今後の取組や展望について伺いました。

貴文さん:「事業を拡大していきたいです。個人向けの多品種栽培の畑と棲み分けをして、業務向け主要品目の栽培面積を増やしていきたいですね。六次産業化やゆくゆくは畑にきて直接自然や野菜を感じてもらう観光農園(体験農園)もやっていきたいと考えています。 "ソムリエサミット"の次は、栄養分析に出していこうと考えています。実際、ほうれん草を出したら、抗酸化作用は通常の3倍ありました。外部で分析してもらい、数字にして科学的根拠をもとに新たな事業展開の足掛かりにしていきたいと思っています。」

倫子さん:「野菜の美味しさをもっと楽しんで頂けるようなオリジナルのレシピを増やしていきたいです。フライパン一つで作れるような、忙しいママさん方にもぴったりなレシピを。美味しい状態で食べてもらいたいので、野菜にあった保存方法などの情報も提案していきたいと思います。あと、畑の野菜を使ったパンを作りたいなと、仕事と趣味のパン作りを両立したそんな楽しい野望も秘めています!」