2025/01/06

被災地への応援寄付にお礼品で「恩返し」

"奥能登の復興を待つ"事業を継続することが自分たちにできること 石川県七尾市 すぎ省水産株式会社

石川県七尾市は能登半島の中央部に位置する人口約5万5千人(平成27年国勢調査)の能登の中心都市です。また、北陸随一の"海の温泉"として全国的にも有名な「和倉温泉」は、開湯1,200年の歴史を誇り、高温で豊富な湯量が魅力です。

そんな七尾市においても、2024年元日に発生した能登半島地震において、甚大な被害がありました。和倉温泉では21軒ある旅館のうち17軒が現在も休館しています※。※ 2024年11月1日現在

温泉街を中心に栄えてきた七尾の地で、先代から水産物に関わる仕事を続けている「すぎ省水産株式会社」の杉原 省(すぎはら しょう)会長にお話をうかがいました。

能登の四季折々の鮮魚や水産加工品販売を家族3代で受け継ぐ

すぎ省水産は七尾市で地方公設市場が開設された年の1985年に創業しました。

―創業のきっかけについて教えてください。

「先代が営んでいた『カネシゲ商店』は戦後間もない1948年に創業し、漁師が獲った魚を築地市場などへ卸していました。『カネシゲ商店』は『株式会社かねしげ』に屋号を変更した後、半世紀以上続いた『株式会社かねしげ』を『すぎ省水産』が2015年に合併しました。先代が主に域外市場への卸業を営んでいたのに対し、『すぎ省水産』では仲卸業として、和倉温泉街の飲食店や、東京にある能登をコンセプトにした飲食店へ商品を卸すことで、新たに地元や、能登に関連するお店から能登の魅力を発信することにチャレンジしています。先代への競争心から、あえて異なる道を選んだのが創業のきっかけです。両親と4人の子どもたちと8人暮らしをしていた頃は、『かねしげ』『すぎ省水産』いずれも家族経営だったため、帰宅後家族で食事をしながら反省会をしたりもしていました」

杉原会長のお子様は4人とも石川を離れ東京に出てしまったそうですが、次女の道代さんは結婚後に地元に戻り、娘婿の笹本和茂代表が現在は後を継いでいます。家族で会社を守っており、家族のつながりの強さが感じられます。

すぎ省水産売り場に立つ笹本代表

3か月の断水・工場の大規模半壊、大地震により甚大な被害を受ける

すぎ省水産のある七尾市も震度6強の地震が襲いました。

―能登半島地震による影響を教えてください。

「自宅は大規模半壊となってしまいましたが、建て直すことになり2025年完成予定です。少しずつ生活再建に進んでいますが、震災後3か月間は断水により生活や仕事に支障をきたしました。とくに仕入先である輪島港や珠洲港の被害が大きく、現在でものどぐろや海藻などの仕入れがストップしていること、加えて、和倉温泉などへの卸が減少していることで、経済的な被害も受けています。

さらに、地震によりハード面においても工場や冷凍倉庫の大規模半壊や周辺道路の地割れが発生しました。その後の津波により資機材のほか、海の生け簀(いけす)にあった海産物も流されてしまいました。加えて設備も浸水し破損しました。地震によって港や工場周辺の土地が沈下したことで、現在も周辺道路が海に浸かり通行止めになっており、潮位が高い時や大雨が降ると工場が浸水する被害が今も続いています。とくに9月に追い打ちをかけるように発生した豪雨では、街中や工場の中まで浸水しました。

また、社員自らも被災している中、地震で市場が休業していたため夜中の港へ直接仕入れに行くなど、発災直後から作業にあたってくれました。仕入れがあったおかげで、1月5日には出荷を再開し、『能登の水産業は壊滅していない、魚はある』とメッセージを発信できました。頼もしい社員とともに被災状況を乗り越え、自社と能登の水産業復興に取り組んでいます」

すぎ省水産は被災地の漁業者が復興したときに卸先がなくなってしまわないよう、強い思いで事業を続けています。地震から1年経過する今なお爪痕が残る被災地で、ひとりひとりが「助け合い」という気持ちでつらい状況を耐え忍んでいます。

地震で大規模半壊となった営業所

豪雨で浸水した工場

自社ブランド"恩返し"を立ちあげメッセージを届ける

そんな中「さとふる」では、2024年1月の石川県への寄付は前年比46倍以上に増加しました。すぎ省水産も、"応援寄付"を感じることがあったそうです。

―地震後ふるさと納税における変化はありましたか?

「『さとふる』では、ふぐ唐揚げの寄付が前年同期(1-10月)と比較し5倍に増加しており、応援による寄付であることを強く感じています。震災後は一部お礼品が欠品し受け付けを停止していましたが、多くの寄付者の方々が代替品として他のお礼品を選んでくれていて、応援消費を感じました」

また、杉原会長は2024年12月に開催したさとふるのイベント「食べて、買って復興支援さとふるうまいもん市」にも参加しました。イベントでは、地震をきっかけに新しく開発した「ふぐの花削り」や、商品パッケージをリニューアルした「なまこうどん」のほか、キッチンカーグルメとして「ふぐ唐揚げ」を販売しました。ふぐ唐揚げは、最終日の早い段階で品切れになるほどの人気でした。

―イベントに参加されたきっかけや、参加後の感想を教えてください。

「12月は繁忙期かつ遠方ではありましたが、イベントに参加することで、能登の水産業の現状を知ってもらい、能登の水産業復興につながってほしいという思いで参加しました。イベントではたくさんのメディアに取材いただき、能登の水産物をPRすることができました。またイベントで販売した『ふぐの花削り』は全国の方へ感謝の気持ちと、『必ず復興する』という決意や復興までの道のりを寄り添っていただきたいという思いを込めて、自社ブランドを立ち上げ『ふぐの恩返し』とパッケージに入れました。今後、加工品を中心に商品数を増やしていく予定です。イベントで商品を購入してくださった方にも、さらに能登を応援していただき、いつか能登へ来ていただければ嬉しいです」

イベントは大変な状況の最中でご参加いただくことになりましたが、東京でのイベント参加により、さらに多くの方に能登のことを知ってもらうきっかけになりました。「ふぐの花削り」や「なまこうどん」は、今後ふるさと納税のお礼品登録を進める予定です。

ふぐの花削り

ふぐの花削り

「食べて、買って復興支援さとふるうまいもん市」に参加した杉原会長

新商品はふるさと納税で"全国への門を叩く"

すぎ省水産では、2016年からふるさと納税に参加し、翌年から「さとふる」での掲載を開始しました。

―ふるさと納税ではどのような効果を感じますか?

「ふるさと納税を始める前まではECサイトを一切やっていなかったため、ふるさと納税は全国へ広く自社製品をPRする初めての場となりました。全国のお客さまをターゲットとするにあたり、扱いやすく・手に取りやすい・他にはない商品を作るため、ふるさと納税をきっかけに加工品づくりを始めました。ふるさと納税は新たにECサイトを立ち上げる場合と比較し手間もコストもかからず、一方でマーケティングの場として活用することもでき、商品開発にも大いに役立てることができました。生鮮食品で主力としていたのどぐろ以外に、ふぐの加工品にもチャレンジしました」

ブランド化を進める「能登ふぐ」

ブランド化を進める「能登ふぐ」

―ふぐの唐揚げもふるさと納税がきっかけで誕生した商品でしょうか?

「はい、2011年に能登の里山里海が『世界農業遺産』に認定されたことをきっかけに、2012年に能登ふぐ事業協同組合が結成されました。私は代表理事に就任し、すぎ省水産も能登ふぐのブランド化に携わりました 。能登では豊富な水産資源より、かねてはふぐを食べる文化はあまり浸透していませんでしたが、『能登ふぐ』ブランドの浸透により、全国的にも知名度を上げてきています。石川県は2011年~2018年まで天然ふぐ類漁獲量全国1位となり、2019年以降、現在も北海道に次ぐ2位※となっています。とくに、全国的に主に水揚げされるふぐはごまふぐであるのに対し、石川県ではとらふぐや真ふぐ、ごまふぐ、ひがんふぐ、しろさばふぐなど、多様なふぐ類が漁獲されることが特徴です。※ 農林水産省「大海区都道府県振興局別統計 魚種別漁獲量 ふぐ類」

能登ふぐのブランド化にも参加していましたし、ふるさと納税ではどんな商品でPRしようか、検討していました。ふぐの唐揚げは下関でもありましたが、能登ならではの発酵文化を生かして醤油麹を使っている点が特徴です」

商品開発は杉原会長自らアイデア出しをされているそうで、アイデアが浮かんだらすぐにメモを取れるように枕元にメモを置いているそうです。

イベントで提供された「能登ふぐ唐揚げ」

イベントで提供された「能登ふぐ唐揚げ」

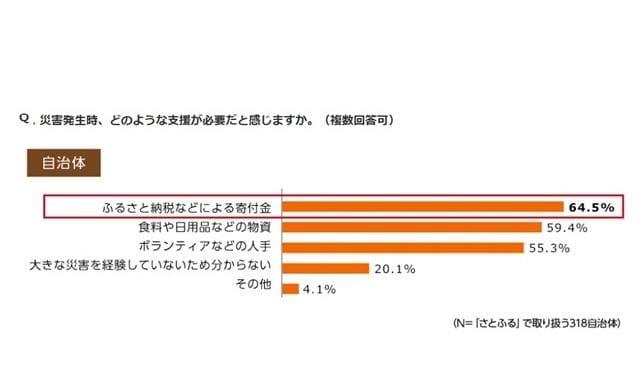

2024年の締めくくりはふるさと納税で被災地支援を

自然災害は誰も予測することができないため、どの自治体においても未曽有の被害にあう可能性があります。さとふるで10月に実施したアンケートでは、災害発生時に必要な支援は「ふるさと納税などによる寄付金」が最も多い結果となったことからも、災害時寄付金は被災地への大きな支援となることがわかります。

また、すぎ省水産では震災以降全国から応援寄付を受け、その恩返しに感謝を伝える商品を開発することで新たなコミュニケーションが生まれました。ふるさと納税は震災の有無にかかわらず寄付者と地域を結ぶ場となっていることがわかります。

大地震から始まった2024年の締めくくりには、これまで以上に地域への応援の想いを込めた寄付をする方が増えてほしいと願います。被災地の復興はまだまだ進んでいないため、今後もふるさと納税を通じて多くの方に応援いただきたいと思います。

お礼品の詳細はこちら▼

すぎ省水産お礼品一覧