2021/03/18

コロナ禍の経験を活かし"地域特産品の物流を変える存在になる"

【2020年のふるさと納税動向:後編】さとふるが描く未来

新型コロナウイルスの感染拡大により、ふるさと納税においても影響を受けた2020年。中編では、コロナの影響を受けたお礼品事業者の新たな取り組みについてご紹介しました。

後編では、地域課題をサポートするため、2020年にさとふるが初めて実施した施策や、さとふるの今後の展望についてお伝えします。

「2020年のふるさと納税動向」(前編)はコチラ>>

「2020年のふるさと納税動向」(中編)はコチラ>>

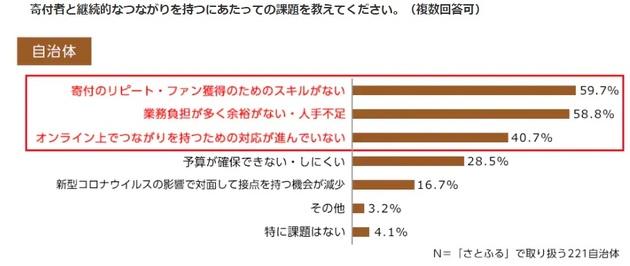

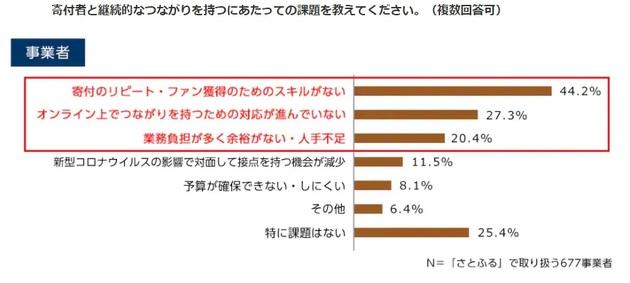

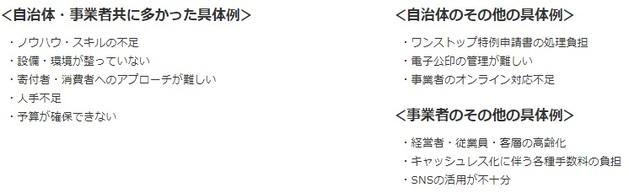

前編・中編に続き、2020年10月に実施したアンケート調査において「オンライン対応での課題」に関して尋ねています。その回答結果をもとに解説します。

<調査概要>

実施期間:2020年10月16日~2020年10月27日

手法:インターネット調査

実施機関:株式会社さとふる

対象:ふるさと納税サイト「さとふる」で取り扱う221自治体、ふるさと納税サイト「さとふる」で取り扱う677事業者

コロナ禍で求められた地域のオンライン対応

自治体・事業者へ実施したアンケートで寄付者と継続的なつながりを持つにあたっての課題を尋ねたところ、自治体・事業者共に、「寄付のリピート・ファン獲得のためのスキルがない」「業務負担が多く余裕がない・人手不足」「オンライン上でつながりを持つための対応が進んでいない」が上位の回答となっています。

次に、シティプロモーションやふるさと納税業務における「オンライン対応」については、3割以上の自治体、4割以上の事業者が「課題を感じる」と回答しています。

具体的な課題としては、「ノウハウ・スキルの不足」「設備・環境が整っていない」などが挙げられ、コロナ禍で対面の交流が難しい中、自治体は寄付者との継続的なつながりを持つために様々な課題や不安を抱えていることがうかがえます。

コロナ禍における事業者の課題といえる、販売機会の拡大と、消費者との新たな接点開拓における課題解決のサポートのため、2020年さとふるが新たに実施した施策を2つご紹介します。

地域課題をサポートするさとふるの取り組み

1つ目は、お盆の時期にオンライン帰省に合わせてふるさと納税を活用してもらおうという「オンライン帰省を楽しむ ふるさと納税お礼品特集」の取り組みです。

帰省自粛の影響を受ける地域の応援や、離れている中でも共通の時間を楽しく過ごしてもらうことを目的に、オンライン帰省をさらに楽しめるお礼品の紹介や、ふるさと納税を活用したオンライン帰省の流れ、お礼品を贈り物にする際に自宅以外の配送先を指定したり、お礼品の送り主を設定できる『さとふる』の便利な機能を紹介しました。

それにより、帰省シーンのみならず、自分以外の人とオンラインでお礼品を一緒に楽しむという、ふるさと納税の新たな魅力に気づいていただくきっかけになったのではと考えています。

地域課題サポートの2つ目が「ふるさと応援サロン」です。ふるさと応援サロンはオンラインを活用して地域のファンづくりを実現するためのコミュニティです。

コロナの影響で地域へ直接足を運ぶ機会が制限される状況の中、離れた場所でも自治体・事業者・寄付者の三者が交流を図ることができます。

サロンメンバーは、オンラインイベントへの参加や非公開オンラインページでの双方向のコミュニケーションを通して、自宅にいながら地域を訪れたときと同じように地域の方との交流や、地域の魅力を楽しむことができるほか、参加メンバーにオンラインイベントをより楽しんでもらうため、地域の魅力を体感することができる特産品を、さとふるから無償提供しました。

参加自治体は北海道留萌市・新潟県阿賀町、両自治体を応援する計24名のメンバーが参加しました。

オンラインイベントには、北海道留萌市から株式会社やまかと井原水産株式会社、新潟県阿賀町からはブナの宿 小会瀬と農業生産法人 越後ファームが参加しました。

留萌市から登場した2事業者はどちらも数の子を扱っており、留萌市が生産量日本一を誇る数の子について、各社のこだわりや、通年楽しめる数の子の食べ方を発信。

阿賀町から登場した2事業者は、天日干しした自家栽培米を宿泊客に食事提供する温泉宿や、国内航空会社の機内食に選ばれた実績のある奥阿賀産こしひかりを生産する事業者であり、自然豊かな阿賀町の風景と共に隠れた米の名産地である阿賀町の魅力を紹介しました。

参加したメンバーからは「地域の方ならではの声が聞けて楽しかった」「交流ができて良かった」「イベントをきっかけに行きたくなった」といった声があり、自治体や事業者からも「新たな視点のお礼品アイディアをもらいありがたかった」「自分達だけでは実現できない、いい機会になった」といった声が寄せられました。

参加したメンバーからは「地域の方ならではの声が聞けて楽しかった」「交流ができて良かった」「イベントをきっかけに行きたくなった」といった声があり、自治体や事業者からも「新たな視点のお礼品アイディアをもらいありがたかった」「自分達だけでは実現できない、いい機会になった」といった声が寄せられました。

地域の人に負担を掛けずに"ふるさと納税をもっと便利に"

ここまでは地域PRの取り組みについてご紹介しましたが、ここからは2020年のさとふる全体の事業についてご紹介します。

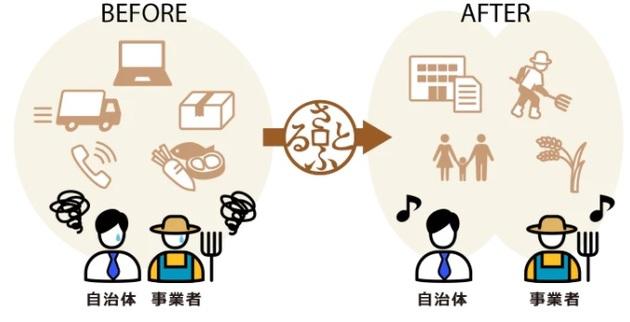

さとふるでは、コロナを受けて販売方法や顧客獲得方法が変わる中、地域事業者の限られた環境・リソースでも、さとふるがサポートすることで対応できる仕組みを作りたいと考えています。

たとえば流通において地域の負担を軽減することで、もっと多くの特産品を寄付者/消費者に手にしてもらう機会を作れるのではないかという考えのもと、まずはふるさと納税以外の販路開拓、新しい販売先や顧客を作る取り組みを検討しています。具体的な発表は2021年度以降になりますが、地域の特産品を手に取り買ってもらうチャンスを増やすため、新たな販路提供の準備をしています。

また流通・物流面で既に取り組んでいるのがお礼品の指定日配送です。

消費者が求め、満足するサービスを提供するにはどうしても事業者に負担がかかってしまうため、良いものが流通しにくい現状があります。

実際に、ふるさと納税は指定日配送対応が少なく、事業者が指定日配送に合わせて対応しようとすると、食品は賞味期限があるため、寄付者ごと、指定日ごとにきめ細やかに出荷を管理していく必要があり、事業者の限られたリソースで対応するには難しい現状があります。

こうした事業者の負担を減らすために、まとまった数の特定のお礼品をさとふるの倉庫で保管し、受注を受け次第配送指定日に合わせて倉庫で伝票を発行し、配送期間を逆算して出荷するという方法で既に一部の事業者で指定日配送のサービスをスタートさせています。事業者が伝票処理等をする必要はなく、まとまった数のお礼品を提供いただくだけで事業者・自治体の追加の費用負担はありません。

さとふるが事業者にとって負荷なく対応できる仕組みを提供することで、事業者の手間や負担を減らすだけでなく、寄付者の利便性や満足度を高め、特産品の動きや流れを変えることができれば、より多くの人に地域の特産品を取ってもらえるようになり、より地域を応援してもらえることにつながると考えています。既に約3万個のお礼品を指定日配送で出荷しました。ゆくゆくは時間指定なども視野に入れてサービス展開を検討しています。

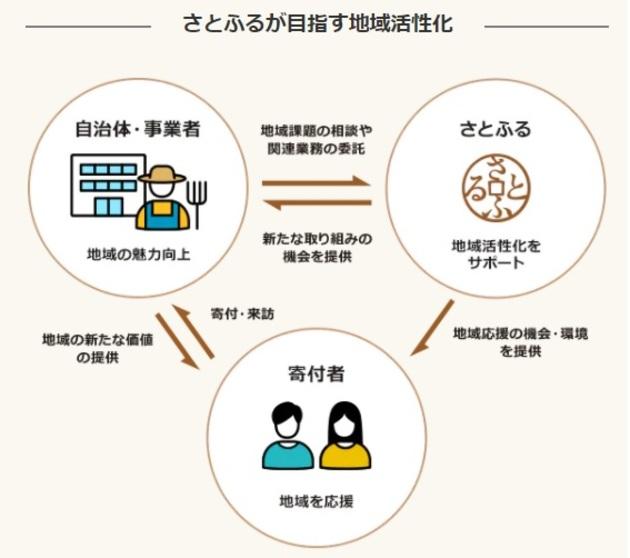

さとふるの実現したい想い

こうした取り組みの背景にあるのは、ふるさと納税だけでなく"地域の未来づくり"を一緒に行いたいという、さとふるの理念です。

自治体の皆さまのより良いまちづくりの計画を練る時間や、事業者の皆さまのより良い品物づくりに注力する時間など、地域の方には、地域の本質的な発展のために時間や労力を使ってほしいという想いから、さとふるは、ふるさと納税にともなう問い合わせ対応やお礼品の配送手配など、地域の方でなくても対応できる業務のほとんどをお預かりするようにしています。

さとふるを活用いただくことで、自治体や事業者の皆さまが新しい取り組みにチャレンジする機会が生まれ、さとふるも地域の未来を一緒に考え、その新しいチャレンジに一緒に取り組んでいきたいと思っています。

今回実施した応援サロン、オンラインイベントはまさにその一つです。

こうしたチャレンジを続けることで、地域の魅力が高まり、地域に興味を持つ人、応援する人が増えていき、地域産業が活性化され、地域がより輝くと考えています。地域が持続的に成長する仕組み、地域がより輝く仕組みを創り出していくことが、当社の役割であり、さとふると地域が二人三脚で目指す"未来の地域づくり"につながっていくと考えています。

2021年のさとふるの展望

2021年以降は、ふるさと納税に限らず、地域事業者の事業継続や発展のサポートを続けていきます。

ふるさと納税事業を通じて、地域の特産品(生鮮品・食品)が広がりづらい理由の一つは消費者と地域に距離があることだと実感しました。ここを解消するには、物流業者だけではなく、提供側である事業者の努力が求められますが、自助努力ではどうしても限界があります。そこでさとふるが間に入り、事業者の負担を減らし、販売のチャネルと機会を増やしたいと考えています。

いうなれば、"地域特産品の物流を変える存在になる"、これが向こう数年のさとふるの目標の一つです。

さとふるでは、今後も地域活性化を目指し、自治体や事業者の皆さまの支援を行っていきます。「ふるさとこづち」でも引き続き、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みや、地域の生産者、まちづくりにかかわる自治体の方々などの想いを発信していきます。