2021/02/10

寄付者との双方向コミュニケーションを実現する秘訣

のら平 縁がつないだ移住生活で「もの作り」の夢を叶えた農家

佐賀県の中央に位置する多久市は、多久インターから高速道路を利用し長崎や福岡まで1時間とアクセスがよく、さまざまな移住支援制度があることから移住者からも人気があります。この地に7年前に移住し、農業を始めた中島昌平さんに移住やふるさと納税の効果について伺いました。

のら平(のらへい) 中島昌平さんと長男のらいちさん

「のら平」という名前は「野良仕事」とご自身の名前を組み合わせてつくった

「『もの作り』がしたい」という想いが根本に

中島さんは長崎県長崎市の出身で、県内の大学を卒業後、兵庫県で車の部品を作る会社に入社しました。当時の仕事は農業と同じく、「もの作り」という点で共通していましたが、車の部品は車として成形されてしまい、人の目に触れないため、自分が作ったものに対するお客様の反応を直接見たいという想いをずっと持っていました。また、子どものころから外で遊び自然に触れることが好きだったことから、会社や友人の紹介で兵庫県周辺の農業体験に参加するようになりました。この農業体験が就農のきっかけとなったといえます。

では、どのようにして多久市で農業をすることになったのでしょうか。

「30歳のときに農業をやると決断し、地元に近い九州で農業を教えてくれる人を探していました。なかなか該当者が見つからず探すのに苦労しましたが、ようやく地元の知人を介して、佐賀県嬉野市の農家さんと出会い、住み込みで農業を学ばせてもらいました。その後、独立先を探していたところ、現在の佐賀県多久市で後継者がいない年配の方の紹介を受け、経営継承事業を活用し事業継承にいたりました。当初、棚田の中で私が管理していたのは5割でしたが、現在は8割程度、1枚平均6.2aの田んぼを約80枚、合計5haほど管理しています。私以外の周辺農家さんは60~70代なので、病気や加齢で農作業ができなくなる人が多くいます。皆さん責任感があるので『自分でやらないと』という想いが強いのですが、身体が思うように動かなかったり、平坦な地ではない分上り下りの作業がつらかったりして、離農せざるを得ない状況になる方もいます。そういった方の田んぼを引き継ぐことで管理面積が増えていきました。私が管理している棚田は幸いあぜ道が広く取られていて、大きな機械に乗って田んぼまで入っていけます。大変ながらも楽しくやっています」と中島さんは明るく話します。

中島さんが米作りをする棚田の風景

春はレンゲ畑、夏はホタルが飛び交う清らかな水のもとで米作りをしている

多久市を選んだ理由

最初に多久市の棚田を紹介されたときは迷いもあったそうです。

「住み込みで農業を学んだ嬉野の地は平坦だったことから、山の斜面にある棚田は『大変そうだな』と感じました。しかし、山手にある分、水や空気がきれいなことから自分がやりたい米作りができると思い、決めました。嬉野市でお世話になった農家さんが有機農法だったこともあり、私の米作りでは栽培期間中、減農薬または農薬を使用せず、さらに化学肥料も使用しないことにこだわっています。だからこそ、環境にもこだわりたかったんです。せっかく人にものを提供するからには『受け取った人が"元気になるようなもの"をつくりたい』という想いでやっています」

中島さんがつくっている品種「夢しずく」は特A評価を受けており、モチモチした食感で、噛むほどにやさしい甘みがひろがります。

令和2年産『特A評価米:夢しずく』しょうちゃんの棚田米5kg(玄米)

手紙とパッケージで「今年の米作り報告」

のら平の収益のうち、商店へ卸す分が4割、個人・飲食店の買い上げが1割、残りの半分がふるさと納税なんだそう。

「農業を始めた当初は販売先に苦労しました。佐賀県のイベントに参加し栽培法のこだわりを広めても魅力が伝えられず、なかなか売り切ることができない年が続きました。農業を始めた2年後にふるさと納税を知り、寄付者も事業者も損をしないとてもいい仕組みだと感じました。多久市もお礼品提供事業者を募集していることがわかり、参加させてもらいました。ふるさと納税のお礼品提供事業者となることで、多久市に恩返し・貢献できる点も嬉しく思っています。今では年の途中で品切れしてしまうこともあるのですが、手がかかる栽培方法なので需要があっても簡単に生産数を増やすことができません。かといって数を増やすために手を抜くことはしたくないため、少しでも受注にこたえられるよう努力したいと思います」

ふるさと納税で収益が増えたことで、害獣対策の電気牧柵の購入などに充てることができたとのこと。中島さんが管理する田んぼの周辺でも害獣被害があり、対策をとらないと害獣が知恵をつけてますますひどくなることから、中島さんは狩猟免許を取得し、自身で駆除もしています。

また、ふるさと納税の効果はほかにもありました。

「ふるさと納税を始めるまでWEBサイトでの販売をしていなかったため、主に九州のみで販売していました。ふるさと納税をきっかけに全国のお客様に食べていただけるようになったのですが、栽培期間中農薬・化学肥料不使用ということを魅力に感じてもらえることが多く、リピーターも増えました。ふるさと納税のおかげで全国の方の意見や反応を聞けるようになったことはとても嬉しかったです。また、ふるさと納税を始めて寄付者の方からお礼の電話や手紙をもらうようになり、中には家族で『のら平』のお米を食べている、とお子さんの写真付きで手紙が届くこともありました」

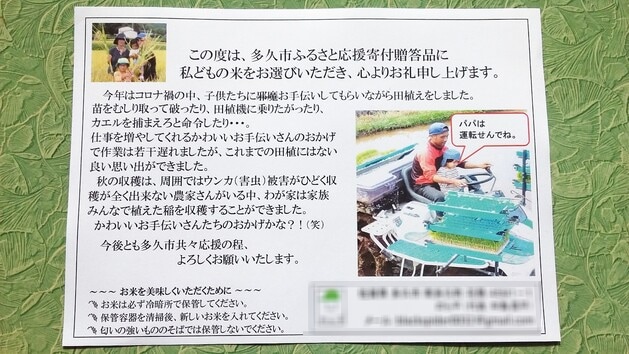

中島さんは、お礼品とあわせて、お礼の言葉や今年の米作り報告の手紙を同梱しています。その返事のような形でお礼品配送後に寄付者から連絡がくることが多いのだとか。寄付者への手紙のほか、お礼品のパッケージにも工夫をしています。

「パッケージには毎年の米作りの様子がわかる写真を貼るようにしています。たとえば今年は子どもが田植え機に一緒に乗って収穫作業をした写真を使用しました。寄付者の方に近くに感じてほしいという想いから、手紙やパッケージを現在のようにしています。『しょうちゃんの棚田米』という商品名も身近に感じてもらいたいため最初は仮でつけたものでしたが思いがけず認知が広まり、そのままにしています」

『離れていても遠くに感じてほしくない』という中島さんの想いがお礼品パッケージや同梱する手紙に表れ、寄付者との交流につながりっているようです。

お礼品に同梱している寄付者へのお手紙

お礼品に同梱している寄付者へのお手紙

お礼品のパッケージ

お礼品のパッケージ

パッケージに使用する写真は毎年変えている

パッケージに使用する写真は毎年変えている

移住・定住につなげるためにふるさと納税を活用するには

移住者であり、かつふるさと納税のお礼品提供事業者としてふるさと納税制度に関わりを持つ中島さんに、移住者を増やすにはどのような働きかけが有効と感じられるか聞いてみました。

「都市から田舎への移住を考えたときの不安の一つとして挙げられるのが『仕事はあるのか』という点です。たとえばふるさと納税のお礼品提供事業者としてなにか生産をしたり、観光業を営んだりすることを提案して移住者を受け入れることで、ふるさと納税が収益源となり得ることを伝えることができます。また、田舎は消費者が少ないイメージがありますが、ふるさと納税を活用することで全国へ提供できることを伝えると、不安払拭につながると思います」

中島さんのお話からは寄付者との双方向コミュニケーションの秘訣や、ふるさと納税を移住増加につなげる活用法など、これからのふるさと納税のあるべき姿・目指す方向を学ぶことができました。