2019/01/24

「ふぐの贈答品は難しい」という既成概念を打破

天草海産 安全・安心・美味しい「天草とらふぐ」を国内外へ発信

生産量全国2位を誇り、熊本県の魚にも指定されている「とらふぐ」。その陸上養殖に全国で先駆けて挑戦し、陸上とらふぐ養殖第1号として熊本県適正養殖業者認証を取得した天草海産の太田雄三さんに、「天草とらふぐ」への思いについてお話を伺いました。

株式会社天草海産 専務 太田雄三さん

株式会社天草海産 専務 太田雄三さん

知識・経験ゼロからの陸上養殖への挑戦

熊本県の南西、天草諸島の玄関口に位置する上天草市。小高い山を越えると、岩壁の奥に陽に照らされた水面が輝く天草の海と何棟も連なった養殖場が見えてきます。もともとは天草で「天草石材販売株式会社」として石材業を営んでいたところ、1980年頃に石材が取れなくなったのを機に養殖業へと転換。車海老とヒラメの養殖から天草海産はスタートしました。

「この土地で何ができるかを模索した結果、『養殖をやってみよう』と社長である父が決めて、何も分からないところからスタートしました。始めは順調でしたが、徐々に単価が落ちてきて。次の魚種を考え始めた頃にちょうど天草が『とらふぐ』の全国1位だったこともあり、1998年にとらふぐの陸上養殖への挑戦を決めました。でも最初は失敗の連続で......。周囲の人からは『経験もないのに陸上養殖なんてできるわけない』と言われましたが、父はハングリー精神のある人なので、『できる!』と言ってやり続けました。ふぐの獣医さんや養殖業者さんなど色々な方との出会いがあり、皆さんから学んで、吸収して。あの時の失敗があるからこそ、今があるんだと思います。」(太田さん)

8年ほど前から陸上とらふぐの需要が急速に拡大。養殖場は7年間で3倍に大きくなった

試行錯誤を重ねながら養殖業のノウハウを習得し、養殖場も増設しながら、天草海産のとらふぐは国内の百貨店や大手飲食チェーン店とも取引するまでに成長を遂げます。事業が安定する中、生きたままでの出荷が主体だった流通方法を見直し、「家庭で美味しいとらふぐを味わってほしい」という思いから、2010年、とらふぐの加工場新設と加工品の自社生産と自社ホームページでの直接販売に乗り出します。

「加工場は私がやるぞと言ったんですよ、早く6次産業化を展開したかったので。でも3〜4年たってもなかなか結果が出なくて社長に叱られる日々でした。(泣)」(太田さん)

地元の建築会社にふぐ処理所建設を相談すると、経験がなくて分からないと二の足を踏まれたため、太田さんは沢山の処理所を見学し、施設や設備の基準について一から学びました。ふぐの本場下関などに行って加工技術を学ぶ等、様々な準備を重ねてついにその年の秋、ふぐ処理所が完成しました。

「お礼品」で、とらふぐを多くの人に知ってもらいたい

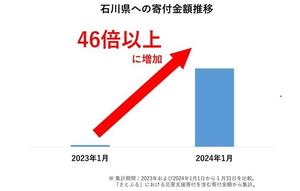

天草海産のとらふぐは2016年に上天草市のふるさと納税お礼品に選定されました。商品提供に至った経緯やその後の変化についても伺いました。

「自社加工を始めて数年して、上天草のふるさと納税のお礼品に、なぜふぐの商品はないのだろうと思い始めたんです。それで、すでにお礼品を提供していた業者の方に『お礼品はどのような基準で選ばれているのですか?』と尋ねてみたところ、『市に推薦してあげるよ』と話してくださって。すぐに市の担当者に連絡すると『ちょうどふぐの商品を載せたかったんです!』とすぐに反応があり、それからは怒涛の展開でした。2015年の秋頃に掲載されて、その直後からはもうとんでもないことになって(笑)。休みもなくなったんですが、僕はこれを求めていたので嬉しかったですね。ふるさと納税と出会ってから自社加工品の売り上げも4倍に上がりました。『ふぐの贈答品って難しいのかな』っていろいろ悩んだ時期もあったんですけど、『いやいや、求めている人もいるんじゃないか』と自信をつけさせてもらったなと思っています。」(太田さん)

天草海産のお礼品のひとつ、「1日25セット限定!天草とらふぐてっさ・てっちり贅沢セット(3~4人前)」

「安全で、美味しい」の追求は、どこまでも続く

天草海産では「安心、安全で美味しい」とらふぐを生産・出荷するために、養殖・加工技術を常に研究しています。養殖場にはとらふぐへの負担を軽減紫外線を遮断する遮光ネットを張っています。水槽にはミネラル豊富な天草の海水を入れて、さらにポンプを使って水流を起こすことで、運動量が多くなって身が引き締まり、食感のよいとらふぐが育つそうです。ふぐ処理場には最新の冷凍庫「3Dフリーザー」を導入し、全ての加工品に使っています。3Dフリーザーは食材を急速冷凍できるため、解凍後にドリップが出にくく、加工直後の鮮度をそのままに家庭へと届けることができるそう。中でも特に太田さんがこだわっているのが「餌」の開発です。

「とらふぐは餌が命なので、飼料メーカーと一緒に10年くらいかけてオリジナルの餌を作って、今はそれを使っています。餌にはウコンだったり海藻だったり、自然由来で人間の健康にいいものはすべて取り入れたいと思っています。餌の改良はずっと続けていますが、新しい餌が来た時には時々、私は餌を食べるようにしてるんです。従業員は食べないですけどね(笑)それで『これは美味しくない』『これは美味しい、OK』って。その時々の魚の状況に合わせて、私達が摂ってるサプリメントのように、ベースの餌にプラスで調合して餌をあげています。養殖にマニュアルはないので難しいですね、本当に。自然相手なので、毎年、一年生だなって思いながらやってます。毎日細かく魚の状況を観察して、必要な対応を決めています。」(太田さん)

ふぐにストレスを与えないよう、気温やふぐの成長度にあわせて丁寧に健康管理を行っている

天草とらふぐを国内外へ情報発信、「ふぐ食文化」を広める

また太田さんは、養殖・加工業への工夫と挑戦に加えて、とらふぐの美味しさを伝える活動にも積極的に取り組んでいます。例えば、熊本県内の調理専門学校の学生との料理教室の開催もその一つ。また海外展開を見据えて、現在は都道府県毎に、ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ処理師、ふぐ調理士、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者など、異なる名称で呼ばれているふぐの調理に必要な資格を全国統一の国家資格にするための働きかけや、外国人もふぐを取り扱う資格を取得できるような流れを作るなど、日本にしかない「ふぐ食の文化」の普及にも力を尽くしています。

とらふぐに深い愛情を注ぐ太田さんに、最後にとらふぐ養殖・加工やふるさと納税のお礼品への思いを話していただきました。

「養殖は環境や天候との戦いで、特に異常気象の時は、今までの経験とかデータが全く当てはまらないんです。自然と生物相手なので大変なことも多いですが、お礼品へのレビューで『美味しかった』という声をいただけると、本当に励みになりますし、苦労が報われますね。常に今までのやり方に満足することなく、日々邁進していかないとと思っています。私たちが育てた、とらふぐを待ってくれているお客さんがいますから。」(太田さん)