2018/09/27

商品名に込められた地域への想いと災害からの復興

篠崎 100年先を見据えた酒造り

株式会社 篠崎は、福岡県朝倉市にある創業220年の歴史ある蔵元です。

古くからの伝統の継承と長い先を見据え、製品第一・品質第一の酒造りを大切にされているだけでなく、時代のニーズに合わせた柔軟な姿勢が特徴で、その姿勢が酒造りにも生かされています。

地域に根付いた酒造りをし、九州北部豪雨では地域の復興を支援した篠崎の梅野さんにお話を伺いました。

株式会社篠崎蔵元店 千の蔵

土地の名を担う酒造りとこだわり

篠崎では、焼酎、日本酒、甘酒、リキュールとさまざまな商品を取り扱っています。

篠崎を代表するお酒『千年の眠り』は、樽熟成が特徴の麦焼酎です。4~8年という長い貯蔵年数の中、定期的に樽をローテーションさせて焼酎の原酒を統一化させていくという手間ひまをかけることがおいしさの要となっています。

株式会社篠崎 営業部課長 梅野尚平さん

「『筑後川』が別名『千歳川』と呼ばれていることを参考に、筑後川の側でじっくり手をかけ眠らせていることを表現したくて『千年の眠り』という名前になりました。」(梅野さん)

篠崎の地元愛をうかがわせるように、『千年の眠り』の他にも土地の名前が使われているお酒があります。

「お酒は嗜好品なので、はやりもあるし、傾向も分かれてくる。その中で、時代のニーズに合わせながら、土地の名前に恥じない商品をつくりたいという想いでつくられたのが、『朝倉』と『比良松』です。」(梅野さん)

『朝倉』は樽熟成させている焼酎の中でも特にできの良い樽のものだけを引き抜き、朝倉になることが許される酒質になった原酒が見つかった時点で瓶詰めされます。『朝倉』は樽一本からつくられるという趣向のお酒で、全てに樽のナンバーとシリアルナンバーが刻まれています。

店頭に並ぶ『朝倉』

『比良松』は、本来のお米のうまみを表現しようとつくられた日本酒です。お酒は、もともと料理に寄り添うもの、引き立て役として存在していました。改めて味の文化に寄り添い、本来のお米の甘みを生かしたお酒になっています。

『比良松』には『挑』というサブタイトルをつけコンテストに挑戦している出品酒があります。『比良松 純米大吟醸 挑』はSAKE COMPETITION 2018<純米大吟醸 部門>でシルバーを受賞しています。

SAKE COMPETITION 2018の他にも、

IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)の

<純米大吟醸部門>でもシルバーを受賞している。

地域に支えられ、地域を支えた「九州北部豪雨」

朝倉市は、平成29年7月九州北部豪雨で甚大な被害を受け、篠崎もまた企業として大きな被害を受けました。

タンクからタンクへお酒を送るポンプをはじめ、酒造りの設備関係全てが浸水し、日本酒の貯蔵庫、仕込み中のお酒も被害を受けたそうです。

復旧作業には、普段お付き合いをしているメーカー様や業者様などの取引先も手伝いにきてくれたそう。地域のみんなで協力しながら、従業員だけでなく各々が復旧にあたりました。

「経営幹部の提案で、私は会社のことはみんなに任せて、近隣住民の皆様の応援をさせて貰いました。この辺りはご年配の方も多く、1人ではなかなか難しい一般家庭の復旧作業にあたらせていただきました。」(梅野さん)

当時、梅野さんが復旧作業の指揮を執り、自社だけでなく、地域のボランティアとして1日で10人ほど一般家庭の復旧作業に取り組んだと教えてくれました。

大変な被害の中、自社・他社・地域の人たちと一丸となり復興に向けて歩みをすすめ、3.4か月後には最小限の製造が始まり、約半年後には被災前と同じ環境を整えることができたそうです。

まさに地域に根付き、"地域を支える企業"であると感じました。

被災当時は敷地内に流れ込んだ濁流が壁にせき止められ、

腰よりも高い位置まで水が溜まっていた

筋は一本の麹 麹を使った社会貢献

篠崎は、国内でも珍しい甘酒専用の製造ラインを置いています。九州北部豪雨が発生した7月は、ちょうど甘酒の需要が高まる時期だったため、まず甘酒を最優先で復旧させるよう指示があったそうです。大きな被害を受けたにも関わらず、被災から約2か月後の9/11には甘酒の再製造を実現させたのです。

「甘酒造りには、酒造り以上の衛生環境が必要となるんです。甘酒は一般の空気中の細菌にもすごく侵されやすい。徹底した高環境をつくるためにも専用の設備が必要なんです。」(梅野さん)

徹底した衛生管理が、夏場の高温多湿で細菌に侵されやすい環境の中でも甘酒をしっかり供給できる理由です。こうした努力の結果、篠崎は甘酒の生産量日本一を誇っています。

甘酒専用の加工ライン。

徹底した環境づくりのため、衛生管理や温度管理が行き届いている

「大きな会社の方向性としては、麹を使った食品全般で社会貢献したいという想いがあります。

基本は日本酒の麹づくりですが、麦焼酎も含めて麦麹づくりもしていますし、麹づくりを得意としています。周りからのニーズがあれば、自分たちの技術でできることはやりましょうという、柔らかいスタンスで歴代の社長も経営を行ってきましたが、その中でも『筋は一本の麹』という方向性は持ち続けています。」(梅野さん)

取材に伺った日も、年配の方だけでなく若い世代の方までお酒や甘酒を購入するため、お店を訪れる方が多くいました。

被災地 朝倉から 訪れたいまち 朝倉へ

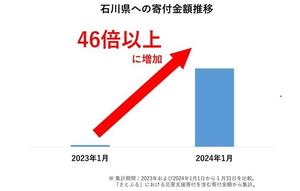

ふるさと納税を始めて良かったと思うことは、ふるさと納税で商品を見たというお客様が実際にお店にいらしてくれたことだと梅野さんは話します。

「まだまだ朝倉は被災地のイメージが強く自粛ムードなので、さとふるさんで朝倉の特産品に触れていただき、1度足を運んでみるきっかけになってくれれば嬉しいです。」

「朝倉市内にある道の駅『三連水車の里あさくら』には福岡から足を運ぶ方も増えています。ふるさと納税がきっかけで朝倉のまちを知っていただくことで、もっともっとたくさんの人に来ていただけるエリアになっていけるのではないかと思っています。」(梅野さん)

"朝倉"という名が"被災地"としてではなく、"一度は訪れてみたいまち"の名として、"おいしいお酒、甘酒のあるまち"として世の中に知れ渡るよう、篠崎は土地の名を担うこだわりのお酒を造り続けています。

梅野さんのまっすぐな眼差しにしっかりとした意思を感じた