2020/08/20

変わる市場環境、ふるさと納税が鍵に

瀬頭酒造 200年以上貫かれる「正直な酒造り」

日本三大美肌の湯・嬉野温泉がある佐賀県嬉野市。緑豊かな自然に恵まれたこのまちにある瀬頭酒造は創業200年以上経つ老舗の酒蔵です。

今回は九州の地で昔から変わらぬ酒造りを受け継いできた瀬頭酒造株式会社 代表取締役の瀬頭平治さんに、日本酒の市場の変化やふるさと納税との関わりについて話を聞きました。

マッカーサーに愛された酒、「東長」の味を守り続ける

瀬頭酒造の代表的な銘柄であり、ふるさと納税のお礼品でもある「東長(あずまちょう)」は第19代内閣総理大臣の原敬氏によって名付けられました。その後、昭和20年に戦後日本を統治していたGHQ総司令官のダグラス・マッカーサー氏に気に入られた「東長」はGHQの指定商品となり、何度も注文されたといいます。

瀬頭酒造株式会社 代表取締役 瀬頭平治さん

瀬頭酒造の社内にはGHQからの注文書などが残っている

そんな「東長」の特徴は、昔から変わらず受け継がれている製法と味です。お米と麹、水のみを使用し添加物を一切使用せず、伝統的な三段仕込みで造られた「東長」は、お米の甘味や旨味が伝わるしっかりとした味わいで、数々の賞を受賞しています。使っている素材も地元・佐賀県産のお米にこだわり、なかでも高級酒に使われる山田錦は自社の田んぼで収穫したものを使用しています。

「最近ではすっきりした味わいの日本酒が多く、『東長』は甘口といわれることもあるんですが、1954年~1970年に日本が高度経済成長期だったころまでは、全国的に三段仕込みの製法が主流でした。味もしっかりとしたものが多く、弊社ではそのころから味も製法も変えずに造り続けているだけなんです。米の味がしっかりわかる、『正直な酒造り』にこだわり続けています」

そう話す瀬頭さん。最近の甘口のお酒には、一部糖や添加物を直接加えて酒造りをしているところもあるそうですが、瀬頭酒造のように、添加物を一切使用せず米の甘味を引き出す製法は製品に対する原価率も高くなるそうです。

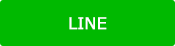

『さとふる』に掲載している瀬頭酒造の

お礼品で一番人気がある「純米大吟醸 褒紋東長」

様々な種類を出している。

画像は左から「純米吟醸東長」、「特別純米『慶紋東長』」

数々の賞を受賞している瀬頭酒造の社内には、たくさんの表彰状が飾られている

以前は「甘口=添加物が使用されている」と考えられることもあったそうですが、最近では消費者に正しい認知が広まり、添加物を使用せず、お米の甘味や旨味がしっかり残る「東長」が正しく評価されるようになりつつあると感じているそうです。

「特に海外などでは、食事と一緒にお酒を楽しまれる場面が多く、濃い味付けのステーキなどと一緒に楽しむとなると、スッキリとした味わいの日本酒では食べ物の味付けに負けてしまう。その点、お米の旨味などがしっかりと感じることができる『東長』のようなお酒は食事と一緒に楽しんでも味が負けることがないので、海外のお客さまに好まれやすいです。最近では日本でも味の強いお酒の価値が見直されつつあり、特に東京などで好まれているように感じています」

変化する市場環境 ふるさと納税が他地域で知られるきっかけに

古くから変わらず愛され続けている「東長」ですが、近年日本酒の市場が大きく変化したことで、新たな課題に直面していると瀬頭さんは語ります。

「20~30年ほど前までは、『東長』に慣れ親しんだお客さまが多い、地元の販売店に卸すのが主な販売方法でしたが、全国展開するスーパーやコンビニエンスストア、ドラックストアが増えていく中で、地元資本のスーパーも酒の小売店もほとんどなくなってしまいました。全国展開のお店が地元に増えることで、地元で知名度が高いお酒でなく、全国的に知名度が高いお酒が置かれるようになりました。そのため、これまでのように地元を重視した販売だけではなく、他県にも販売網を広げるための新たな施策が必要となったんです」

新たな販売方法を探りながらチャレンジをする中で、成功しているのが海外での販売や、ふるさと納税など、インターネットを活用した情報発信です。

「もちろん国内にも力を入れていますが、佐賀県が地域産品の海外輸出促進の取り組みを行っていて、世界各国で開催されている展示会に参加し、海外輸出にも力を入れています。最初は『本当に売れるのか』と少し不安だったのですが、アメリカや中国などを筆頭に比較的好調です。また、ふるさと納税に参加してからは、これまであまり知られてなかった他県で試飲会などを開催した時に『飲んだことあるよ』とお声がけいただくこともあって、びっくりしてどこで知っていただいたのか聞いたら『さとふる』でお礼品として受け取ったことがあるとお話いただいたこともありました。お礼品で飲んでみて、そのあと直接購入したいとお問い合わせをいただくこともあり、インターネットの影響力を感じました」

香港で行った展示会の様子。多くの人が「東長」の試飲を楽しんだ

香港で行った展示会の様子。多くの人が「東長」の試飲を楽しんだ

元来「東長」は佐賀県内での知名度が高い一方で、特に一般的に東北で造られたお酒が流通している関東以北では知名度が低かったそうですが、ふるさと納税でお礼品を提供することで、これまで取引があまりなかった地域の消費者などから問い合わせが入ることも増えたそう。日本酒の販売市場を取り巻く環境が大きく変わっていっている状況の中、ふるさと納税への参加は「全国の人に『東長』を知ってもらうきっかけになった」と瀬頭さんは話します。

インターネットを活用し伝える「正直な酒造り」

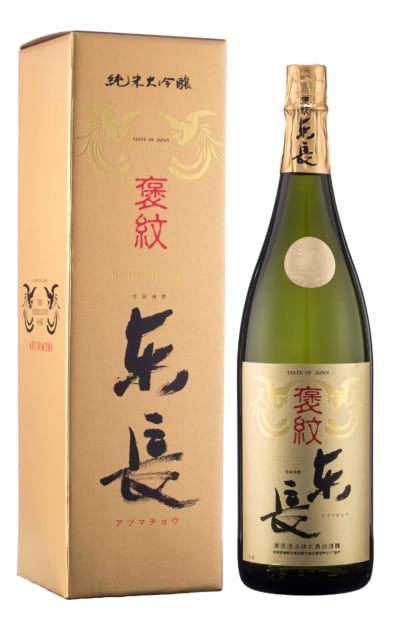

海外での販売やふるさと納税の活用と同時に瀬頭酒造が力を入れているのが、自社ホームページの整備だそうです。

「最近はふるさと納税でお礼品を選ぶ方や、海外で日本酒を買おうと考えている方も、製品や会社についてインターネット検索する方が多いと思います。そのため、インターネットを活用して自社の商品や考え方についてしっかりと説明しておくことは大事だと感じています。瀬頭酒造のホームページは現在、日本語と英語で説明が見られるようにしているのですが、中国の方から『中国語でも見られるようにして欲しい』といわれるなど、いろんな方々が見てくださっていると感じます。国内でも過去にお付き合いのなかった関東のホテルから、『コラボしてオリジナル商品を作りましょう』というお話をいただいたり、他の会社から輸出のお話をいただいたりしていて、特にこちらから営業をしなくても、お声がけいただくことができたのは、ホームページをしっかりと作っているからというのもあるんですよね」

英語表示も可能な瀬頭酒造のホームページ

瀬頭酒造では、今後も自社ホームページなどに様々な情報を公開し、海外の方も含めて読むことができるように整備するなど、自社のモットーである「正直な酒造り」を貫いていきたいと話します。

「パッケージや裏張りだけでは伝えきれない杜氏の顔や成分。そういった情報も載せていきたいと考えています。また、一般の方々はあまり気にされない部分かもしれませんが、使っているお米が一等米なのか、二等米なのか、添加物の有無を判断できる"酒化率"など他社があまり載せていない情報を載せ、パッケージのQRコードなどから手軽にアクセスできるようにすることで情報を透明化したいと思っています。『東長』は佐賀県内のお米と水で造られていますが、県外のお米を使わなくてはいけないときもある。そういうときにもきちんとそれを表示する。そうすることで、正直な酒造りを続けていきたいです」

200年の時を経て、昔ながらの酒造りに誇りを持ち、製造を続けている瀬頭酒造。誠実な想いで造られた日本酒が、インターネットという現代のツールを通じて国内外の沢山の人々に今後も届いていくことを願っています。