2018/12/25

共感が生み出す、新たな「まちづくり」の方法

北海道八雲町 ふるさと納税をきっかけに新たな連携が増加

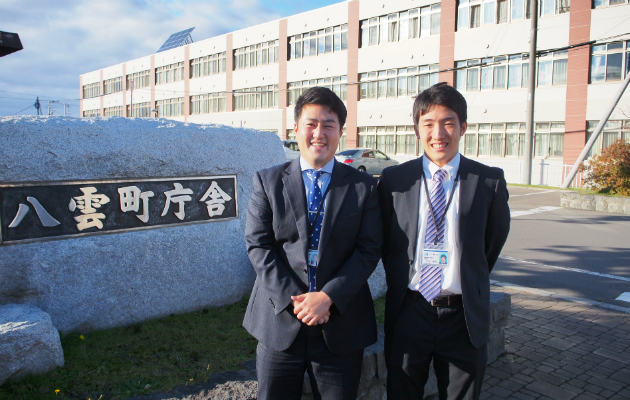

日本で唯一、太平洋と日本海、二つの海に面する町、北海道八雲町。恵まれた自然環境を生かした酪農や農業、漁業が盛んな地域です。今回は八雲町役場企画振興課の浮須さんと宮本さんに、ふるさと納税をきっかけに実現できたことや今後の展望について伺いました。

日本で唯一、太平洋と日本海、二つの海に面する町、北海道八雲町。恵まれた自然環境を生かした酪農や農業、漁業が盛んな地域です。今回は八雲町役場企画振興課の浮須さんと宮本さんに、ふるさと納税をきっかけに実現できたことや今後の展望について伺いました。

今後は子育てと研修牧場に注力

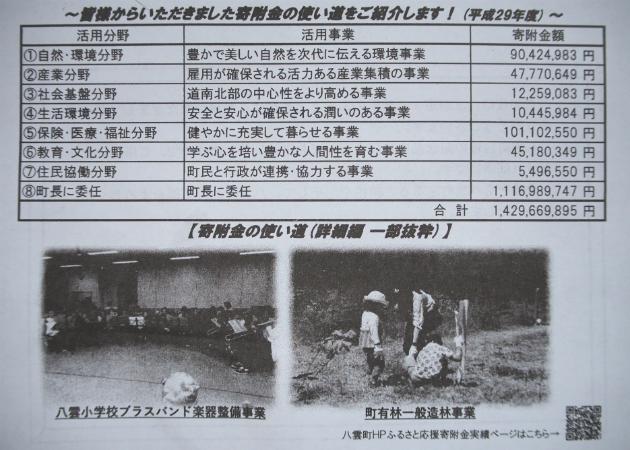

八雲町の29年度の活用事業を見てみると、森林保護および植林、主要一次産業であるホタテ養殖施設の減災対策、80歳以上の方を対象とした福祉タクシーの助成、八雲小中学校吹奏楽への楽器整備、八雲発祥の『木彫り熊』の技術伝承のための講座や町内会活動のサポート、そして子どものための教育・保育など、「自然・環境」、「産業」、「教育・文化」他の7分野で全152もの事業で幅広く活用されています。ふるさと納税による寄付は、八雲町の地域住民サービスとして必要な事業の重要な財源となっています。

「来年度に計画しているのは、今年度からすでに実施している小中学校の給食費無償化にふるさと納税の寄付金を活用していくことです。今後は、さらに教育や子育て支援の分野に力を入れていこうとしています。もう一つが道南地方では初となる『研修牧場』の建設です。」(浮須さん)

酪農は八雲町の主要産業の一つですが、近年の後継者不足や小規模酪農の離農などにより、1957年には900戸近くあったところから現在では90戸を割り込み、最盛期の10分の1ほどにまで減少しています。八雲の酪農を復活させ、持続可能な産業として未来につなげていくために、2018年10月、町は研修牧場を作るという一大プロジェクトを立ち上げ、「さとふる」でプロジェクトに関する寄付金の使途を新設し、寄付の受付を開始しました。

「研修牧場の稼働は3年後の2021年春を予定していますが、建設準備はすでに今年の10月からスタートしています。ふるさと納税で寄付をしていただいて終わりではなくて、研修牧場の計画に共感をいただいた寄付者の方に継続的に情報提供をしながら、牧場を一緒に作っていくような、そういう繋がりを持ちながら進めていきたいと思っていて。それで、牧場を作っていく過程や状況を年に1回とか半年に1回とか、寄付者にお知らせをするのはどうかという案も話に出ています。」(宮本さん)

「今、八雲では1次産業の担い手が少なくなっています。町が主体となって研修牧場を作ることで、全国の酪農家を目指す方々に来ていただき、ここで研修を受けた人たちが八雲で就農し、ゆくゆくは八雲に定着してもらえたら嬉しいですね。」(浮須さん)

八雲町役場企画振興課企画係

主事 浮須慎太郎さん(左)、主事補 宮本優輔さん(右)

寄付者と共に進める「まちづくり」

八雲町では、寄付者の意向にできるだけ沿った事業に対して、寄付金を活用しています。例えば、研修牧場プロジェクトの場合、この事業に共感して集まった寄付金を活用し、寄付者の方には牧場に関連しているということで、八雲町の牛から搾った生乳が使用されているミルキーを含むお礼品を不二家と町が共同で企画し、お礼品として送っています。

八雲町のお礼品「大人も子どもも大満足『ペコちゃんバラエティセット』」

八雲町を含む北海道産の生乳を原料とした練乳を使った

ミルキーをはじめとするお菓子の詰合せが届く

「八雲町は面積が広いため、海産物だと太平洋側はホタテとか毛ガニ、日本海側はアワビの養殖やスケソウダラと、地域によって採れるものが全然違います。日本海側の熊石の方には海洋深層水があって良質なミネラルが含まれており、それを生かした塩を販売したり、その海洋深層水をつかった地ビールも作ったりするなど、広大な町を最大限に利用して様々な挑戦をしています。今、熊石地域では水産試験場を建設していますが、熊石地域の活性化も含め、お礼の品では熊石地域の特産品を送る、ということを考えています。それぞれの事業と寄付、1個1個が結びつけられていくと、一度きりではない継続的な支援が集まるのではないかなと思うんです。」(浮須さん)

ふるさと納税で生まれた、二つの「連携」

恵まれた自然環境の八雲町ではふるさと納税のお礼品も海産物や野菜、乳製品など非常に種類が豊富です。数多くのお礼品を準備していくには、そのお礼品を提供する事業者との協力は欠かせません。浮須さんに事業者との関係性についてもお話を伺いました。

「お礼品のことでは、各事業者の皆さんが頑張ってくださっているので、本当にありがたいです。ふるさと納税を始める前までは、事業者との繋がりは殆どなかったのですが、少しずつですが事業者との関係性ができてきたのを感じます。

中には、『さとふる』のレビューを見た事業者が『こうした方がいいのでは?』『自分たちはこれをやりたいんだけど、どうしたらいいか?』と気軽に相談やアイデアを出してくださる時もあります。今、お礼品に同封している寄付へのお礼状の裏面には、寄付金使途の内訳の金額を印刷しているのですが、実はこれも、事業者からの提案です。全部の用途は載せられないので、詳しく知りたい方は町役場のホームページに飛べるようにQRコードを作って、載せました。最近も、姉妹都市のお祭りに参加することになり、全事業者に参加しませんかと声をかけたら、いくつかの事業者が協力してくれて、八雲町のPRをすることができました。事業者とのいい連携ができ始めているので、これからも広げていけるといいなと思っています。」(浮須さん)

八雲町お礼状の裏面

寄付金の使途の一部が記載されており、

寄付金がどのように活用されているかのイメージをしやすい

また、事業者との関係性だけはなく町役場の中でもふるさと納税をきっかけに新たな繋がりや連携が生まれたといいます。

「今年度から、研修牧場プロジェクトのように、各課からの提案によって具体的な特定事業への活用を新たに開拓しながら、寄付者の方の共感を得られるような使用用途を考えてふるさと納税を進めていこうと、役場全体で取り組んでいます。関連する全ての課の課長を集めて複数回は話し合いを重ねています。同じ役場内でも課によって仕事の進め方などや扱うお礼品が違うので、できるだけ基本となるフローをもとに進めています。そのおかげで、関係課との協力や連携も以前よりも増えました。

ふるさと納税は、八雲町PRや事業所自体のPRにつながると思うので、まずは八雲町の名前を知っていただき、まちづくりに共感いただけた方には、今後も継続して八雲町を応援していただけるような、ふるさと納税を活用した事業を開拓していきたいと考えています。」(浮須さん)