【アンケートデータから見る2024年のふるさと納税:前編】

2024年は1月1日に最大震度7を観測した能登半島地震が発生し、その後8月に宮崎県で発生した地震をうけて「南海トラフ地震臨時情報」が発令されるなど、防災への意識が一段と高まるきっかけとなった1年でした。さらに、全国各地で地震のほか台風や豪雨などの自然災害に見舞われたことに加え、猛暑による農作物・水産物などへの被害も懸念される年となりました。こうした影響による米や野菜の不作から、2024年は物価高が家計に大きな影響を与えました。

この記事では、そんな2024年のふるさと納税動向について、アンケート調査の結果を交えてご紹介します。

<調査概要>

実施期間:2024年10月17日~2024年10月28日

手法:インターネット調査

実施機関:株式会社さとふる

対象:ふるさと納税サイト「さとふる」で取り扱う318自治体、1658事業者

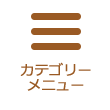

石川県への2024年1月の寄付金額は前年同月比で46倍以上に増加

2024年は「さとふる」にて、9つの災害に対してお礼品を伴わない寄付を受け付けており、合計で約19億円※の支援が集まっています(2025年2月21日時点)。

とくに1月の地震を経て、9月の豪雨により再び被災した石川県は、2024年1月の寄付金額は前年同月比で46倍以上に増加し、2024年の寄付は前年と比較して3.7倍以上に増加しました。

1月の地震で震度6強、9月の豪雨でも被災した石川県能登町で地物素材を使ったジェラートを提供する「株式会社マルガー」の能登本店は、4か月半営業停止を余儀なくされました。また主原料である能登の生乳が2か月入荷できなくなり、その他の能登の塩や野菜などの材料にいたるまで、生産者の被害が甚大であることから、事業にも継続的な影響を受けました。能登町は農作物を中心とした事業が多い土地の特性上、今後数年間は作物を作ることができないため、生活の目処が立たないという企業が多くあります。

追い打ちをかけるように、復興に向けて歩み始めた能登地方において、9月に豪雨が発生しました。

─9月豪雨による被害について教えてください。

柴野さん:「9月の豪雨は米の収穫時期と重なり、米の仕入れが激減してしまったため、例年季節のフレーバーとして出している『能登の新米ジェラート』を代替米で対応せざるを得なくなりました。高齢化が進む地域であることもあり、度重なる災害を受けて農業をやめる決断にいたる方も多くいらっしゃいます。そんななか、ふるさと納税で多くの申込みがあり、弊社だけでなく、町内企業においても『全国から応援されていることが実感できて心強い』『ふるさと納税でも注文が入りありがたい』といった声を耳にしています。これからも、少しでも限られた能登素材を使い、また、能登から世界へ発信する企業の代表として、ジェラートを通じてより多くの方々に地元を知ってもらうきっかけになりたいです」

地震によりヒビが入った能登本店前の道路

また、同じく石川県能登町で米や、米の加工品を販売する「むらのもちや」の福池凡恵(なみえ)さんも、地震に加えて豪雨の被害も受けたといいます。

福池さん:「9月の豪雨被害を受け、収穫直前だったお米を多く失いました。度重なる災害により限られた商品しか販売できず、代替品として『能登ひかり』を同町内の味噌屋さんで麹に加工してもらい、甘酒づくりを進めています。

あの日から美しい能登の景色は一変し、未だ震災の爪痕が多く残っています。自分たちだけの力で復興できる状況ではなく、多くの方のサポートが必要です。能登の豊かな食文化を、ふるさと納税を通して皆さまにお届けしていくことが復興へとつながりますので今後も継続して応援してもらえたら嬉しいです」

土砂が流れ込んでしまった田んぼ

どちらも地震や豪雨により大きな被害を受けながらも、能登の復興のため、新たな一歩を踏み出しています。また、お二人の言葉からもわかるように、ふるさと納税は全国の寄付者と被災地を結ぶ架け橋として、被災者の力となっていました。

「令和6年1月能登半島地震」レポートはこちら▼

能登半島地震から半年。発災直後から続くふるさと納税を通じた支援の輪「令和6年1月能登半島地震」レポート:前編

"寄付者の応援に応えたい"ふるさと納税が原動力に「令和6年1月能登半島地震」レポート:後編

レビューやイベントで届いた被災地への応援メッセージ

能登半島地震をはじめ、ふるさと納税を活用した被災地支援がみられた2024年。寄付者においては、"寄付がどう活用されるか"を考え、寄付を実行する「イミ消費」※の傾向がうかがえました。お礼品を伴わない寄付だけではなく、被災地のお礼品提供事業者への支援につながるお礼品を選ぶ動きも見られており、該当お礼品のレビュー欄には復興を願う声や活動を応援する声が届いています。

※ イミ消費:商品・サービスを購入するとき、その商品が付帯的に持っている"社会的・文化的な価値"に共感し選択する消費行動のこと

2024年6月~10月の寄付件数が前年同期比10倍以上に増加した石川県輪島市の醤油へのレビュー

また、さとふるでは2024年12月に被災地のお礼品提供事業者の支援を目的に、「さとふるうまいもん市」を開催しました。来場されたお客様からは「被災地の出身なのでこのようなイベントがあって嬉しい」といった声が聞かれました。イベントでは石川県七尾市の「すぎ省水産」杉原会長にもお越しいただき、能登のお礼品を目当てに来場される方との交流にもつながりました。また、キッチンカーで販売したすぎ省水産の「ふぐの唐揚げ」はジューシーで大好評となり、能登ふぐのPRにもなりました。

ふぐの唐揚げを提供した石川県七尾市「すぎ省水産」の記事はこちら▼

被災地への応援寄付にお礼品で「恩返し」 "奥能登の復興を待つ"事業を継続することが自分たちにできること 石川県七尾市 すぎ省水産株式会社

アンケートでは「ふるさと納税による災害支援を活用したい」が9割

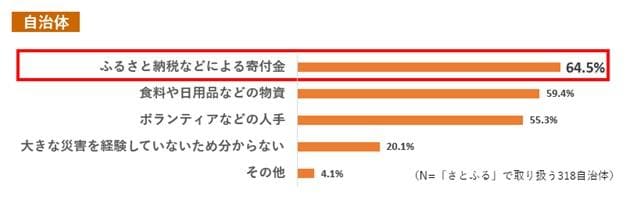

そんななか、2024年10月に行った自治体・事業者アンケートでは、災害発生時に必要だと感じる支援に関する質問で、「ふるさと納税などによる寄付金」という回答が6割を占め、最も多い結果となりました。

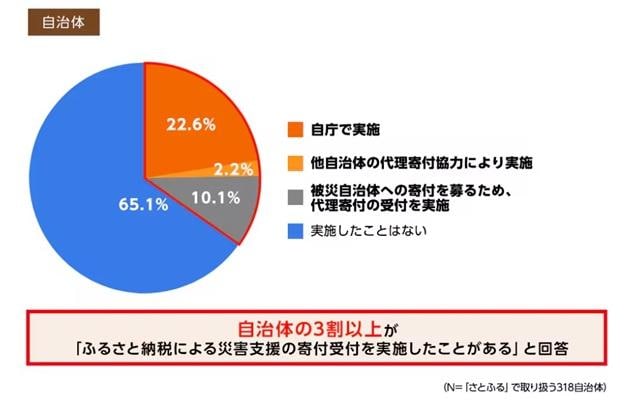

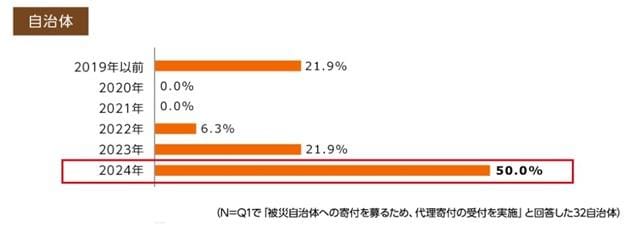

また、自治体の3割以上が「ふるさと納税による災害支援の寄付受付を実施したことがある」、1割強が「被災自治体への寄付を募るため、代理寄付の受付を実施した」と回答し、代理寄付を初めて実施した年は「2024年」が5割と最も多い結果となりました。

Q. 災害発生時、どのような支援が必要だと感じますか。

Q. ふるさと納税で災害支援の寄付受付を実施したことはありますか。 Q. (「被災自治体への寄付を募るため、代理寄付の受付を実施」と回答した方へ)代理寄付を初めて実施した年はいつですか。

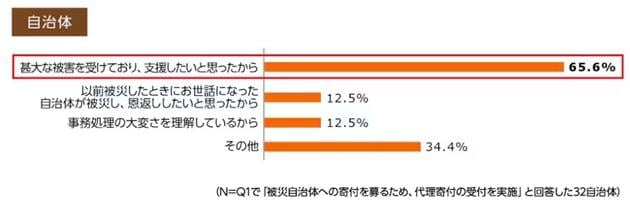

Q. (「被災自治体への寄付を募るため、代理寄付の受付を実施」と回答した方へ)代理寄付を初めて実施した年はいつですか。 代理寄付を実施した理由として「甚大な被害を受けており、支援したいと思ったから」が6割を超える結果となりました。また、「災害支援を実施したことがない」と回答した自治体のうち、約9割の自治体が「災害発生時、ふるさと納税による災害支援を活用したい」と回答しました。

代理寄付を実施した理由として「甚大な被害を受けており、支援したいと思ったから」が6割を超える結果となりました。また、「災害支援を実施したことがない」と回答した自治体のうち、約9割の自治体が「災害発生時、ふるさと納税による災害支援を活用したい」と回答しました。

Q.(「被災自治体への寄付を募るため、代理寄付の受付を実施」と回答した方へ)代理寄付を実施した理由は何ですか。(複数回答可)

<「その他」回答例>

・災害協定を結んでいたため

・市長が繋がりのある自治体で直接支援ができない遠方の自治体だったため

・県の方針

Q. (「実施したことはない」と回答した方へ)災害発生時、ふるさと納税による災害支援を活用したいですか。

<「活用したい」理由>

・災害発生時、自治体は迅速な復旧・復興に向けた資金を確保する必要があるため

・ふるさと納税を利用することで、短期間で多くの寄付を募り、即時対応のための財源を確保することができるため

また、被災後のお礼品を伴う寄付への影響に関する質問では、「応援メッセージのレビューが届いた」という回答が約4割と最も多く、「寄付件数が増加した」が続く結果となりました。ふるさと納税をする際、被災地の復興を願いお礼品を伴う寄付をした人が増加したことがうかがえます。

Q.(「自庁で実施」または「他自治体の代理寄付協力により実施」と回答した方へ)被災後、お礼品を伴うふるさと納税の寄付に影響はありましたか。

前編では能登半島地震をはじめとする災害におけるふるさと納税周辺環境の変化についてご紹介しました。

後編では地震や台風による災害のほか、猛暑などの自然災害による影響ついてご紹介します。