【2020年のふるさと納税動向:前編】売り上げ減少で苦しむ地域事業者の一助に

2020年は新型コロナウイルスの感染拡大により、ふるさと納税においてもその影響を受けた1年でした。この記事では、2020年のふるさと納税の動向と、さとふるの今後の展望についてご紹介します。(全3回)

まず2020年は具体的にどんな変化があったのか、2020年10月に221の自治体と677の事業者に対して実施したアンケート調査の結果をもとに解説します。

<調査概要>

実施期間:2020年10月16日~2020年10月27日

手法:インターネット調査

実施機関:株式会社さとふる

対象:ふるさと納税サイト「さとふる」で取り扱う221自治体、ふるさと納税サイト「さとふる」で取り扱う677事業者

コロナ禍におけるふるさと納税の変化

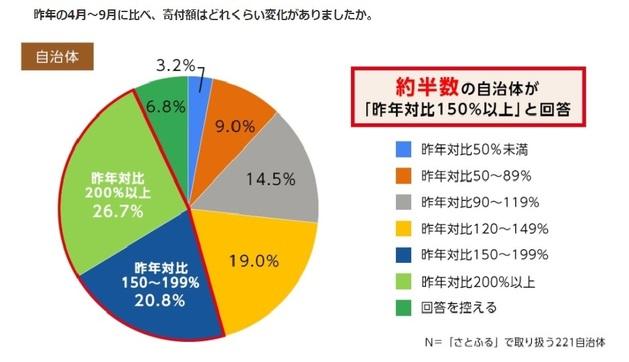

2019年4月~9月と比較した2020年寄付額の変化を尋ねたところ、約半数の自治体が「昨年対比150%以上」と回答。変化率は順に「昨年対比200%以上(26.7%)」「150~199%(20.8%)」「120~149%(19.0%)」と続き、コロナ以降でふるさと納税の利用が大きく伸張していることがわかります。

実際に2020年4月は、ふるさと納税サイト『さとふる』を経由した寄付が前年同月比1.8倍以上増加。例年に比べてふるさと納税を前倒して行う人が増え、ふるさと納税に参加する人も例年より増加した印象です。

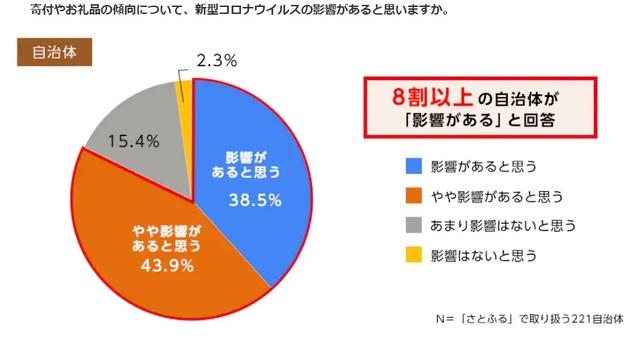

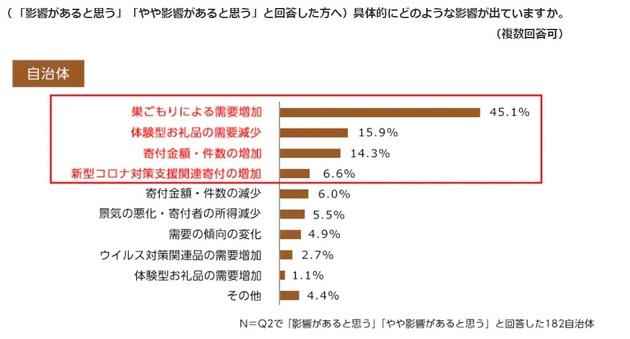

続いて8割以上の自治体が寄付やお礼品の傾向について新型コロナウイルスの影響が「あると思う(38.5%)」もしくは「ややあると思う(43.9%)」と回答。影響を感じた理由としては、「巣ごもりによる需要増加(45.1%)」や「体験型お礼品の需要減少(15.9%)」などが挙げられました。

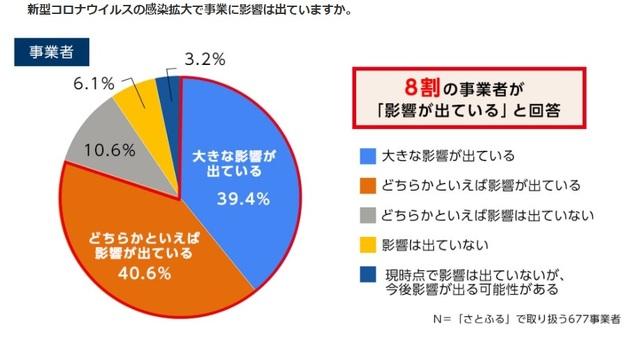

事業者に関しても、8割の事業者が、新型コロナウイルスの感染拡大によって「大きな影響が出ている(39.4%)」もしくは「どちらかといえば影響が出ている(40.6%)」と回答。そのうち66.9%が具体的な影響として「売上の減少」を挙げています。

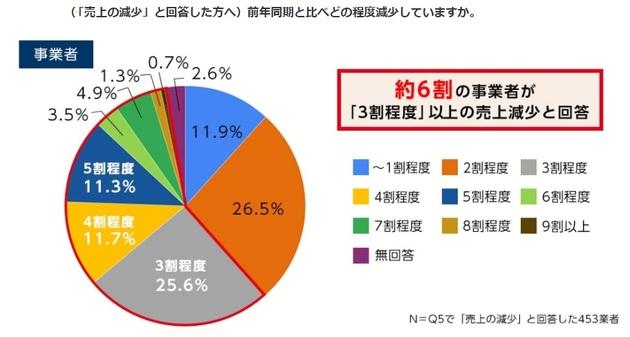

なお「売上の減少」を挙げた事業者のうち、約6割の事業者が「3割程度」以上の売上減少と回答しています。

2019年は制度開始以来、初めて前年の寄付額を下回りましたが、アンケートのとおり寄付額が伸びた自治体も多く、2020年は前年を上回り、増加トレンドに戻り制度開始以来、過去最高の寄付額になると予想されます。

要因の一つは調査結果でも挙げられているとおり、巣ごもりによる需要増加です。ふるさと納税のお礼品には、食品を中心に自宅で楽しめるものが豊富に揃っているため、コロナ禍でそうしたお礼品に再度注目が集まった形と考えられます。

外食自粛などで売り上げを大きく落とす地域事業者・生産者が多い中、売上減少で苦しんでいた地域事業者にとって、地域で事業を継続するため大きな助けになったと思われます。コロナ禍において地域経済を廻し、地域が危機をしのぐためにふるさと納税は有効だったのではないかと考えています。

『さとふる』サイト内検索キーワードの傾向

『さとふる』でお礼品や自治体検索に使用される「検索キーワード」にも巣ごもり需要の傾向が表れています。たとえば、2019年と2020年の検索キーワードの順位を比較すると、「餃子」が23位から5位に、「焼肉」が63位から37位に上昇しているほか、「観葉植物」が圏外から158位にランクインしており、家の中で過ごす時間をより楽しみたい、快適にしたいという利用者の思考が見てとれます。

コロナ対策関連ワードの検索も2020年は伸びており、2月にはティッシュペーパーが2019年圏外から29位に、3月はトイレットペーパーが2019年51位から1位に、4月はマスクが2019年圏外から1位になりました。コロナ禍の影響を受け、例年とは異なるお礼品に日の目があたった一年といえるかもしれません。

社会的な動きに合わせてふるさと納税にも変化が

寄付額の増加にはもう一つ要因があると考えています。それは応援消費というトレンドです。

寄付者の中には、自分たちの巣ごもり需要を活用し「地域を助けたい、支援しよう」と考える人が増え、そこに活路を見出す地域や事業者も生まれました。コロナ禍において、ふるさと納税を通じた応援という社会的な動きが生まれたといえます。

これにより、新たなお礼品の企画・追加の動きがありました。需要が落ち込んだ産業を盛り上げることを目的に、特別な寄付額や増量したお礼品などが2020年は多く登場しました。

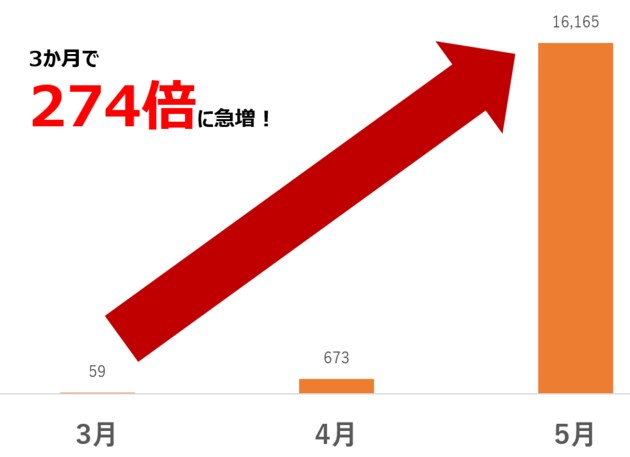

『さとふる』に登録されているお礼品の中でも「応援」「支援」がタイトルにつくお礼品が2020年3月から5月で約24倍に増加し、同期間の該当お礼品への申し込み件数も約274倍に増加するなど、ふるさと納税を通じた「応援消費」の高まりが見られました。

『さとふる』に登録されているお礼品の中でも「応援」「支援」がタイトルにつくお礼品が2020年3月から5月で約24倍に増加し、同期間の該当お礼品への申し込み件数も約274倍に増加するなど、ふるさと納税を通じた「応援消費」の高まりが見られました。

事業者のアンケ―ト結果にもあったとおり、多くの事業者がコロナの影響による売上の減少という打撃を受ける中で、そうした事業者を助けようという機運の高まりも、2020年を象徴する出来事の一つであり、ふるさと納税がその受け皿となったと推測されます。

『さとふる』でも、3月に「新型コロナウイルス関連 ふるさと納税応援・支援サイト」を開設しました。国内外からの観光客の減少により影響を受けている宿泊施設や飲食店などの支援として、地域に足を運ぶ体験型のお礼品を、体験より先に寄付決済する「さきに寄付」の促進や、イベントの自粛や規模の縮小によって需要が減少し影響を受けた、花や植物に携わる事業者の応援特集を組むなど、コロナで打撃を受ける全国の地域・事業者支援を行いました。

また2020年はふるさと納税を通じたコロナ医療対策支援寄付も急速に広がりました。『さとふる』でも4月に「新型コロナウイルス医療対策支援寄付サイト」を開設し、寄付者がふるさと納税制度を活用して、医療従事者や、軽症者らを受け入れる宿泊施設関係者の支援ができるようにしました。

2021年2月11日現在で、14府県の寄付を受け付けており、約5億3,000万円(約15,000件)の寄付が集まっています。

2021年2月11日現在で、14府県の寄付を受け付けており、約5億3,000万円(約15,000件)の寄付が集まっています。

本施策を通じた寄付については、さとふるが自治体から収益を得ることはなく、寄付決済手数料をさとふるが負担し、寄付者の善意をそのまま自治体に届けています。

こうした寄付が集まる要因の一つに、ふるさと納税を通じた支援寄付はお金の流れがわかりやすい点があると思います。また、ふるさと納税経験者であれば簡単に支援寄付に参加できる点も、ふるさと納税を通じて"困った地域"を応援するという流れを作ることができた要因と考えています。

コロナに限らず災害支援などで、困った人がいればふるさと納税で支援する動きも広がりました。

豪雨災害支援をはじめとするお礼品を伴わない寄付は2020年11月までの昨対比で2.5倍以上増加、寄付額全体に対する割合でみると約1.8倍増加しています。

同様に使い道があらかじめ定められたクラウドファンディング型の寄付も2020年11月までの昨対比で約3倍に増加しており、寄付額全体に対する割合でみても2倍以上増加しています。

このように、各地域の寄付の使い道に注目した寄付や、純粋な支援を目的とした寄付にふるさと納税を活用いただく方が増えていることも、2020年のふるさと納税のトレンドを語るうえで注目すべきポイントです。

手軽に地域を支援でき、寄付金の全額が自治体に確実に届くというふるさと納税の仕組みが改めて注目され、ふるさと納税が応援消費の対象として定着、ある種地域を応援するという本来のあり方に回帰した一年だったのではないかと振り返っています。

前編では、コロナ禍におけるふるさと納税の変化についてご紹介しました。

中編ではコロナの影響を受けた地域の新たな取り組みについてお伝えします。