寄付額への影響、今後の対応について自治体に聞く

ふるさと納税サイト『さとふる』では、2019年6月に施行となった改正地方税法における「ふるさと納税制度見直し」に関連し、自治体の制度活用状況のほか、見直しに対する想いや対応状況をアンケート調査しました。

調査結果の概要は以下の通りです。

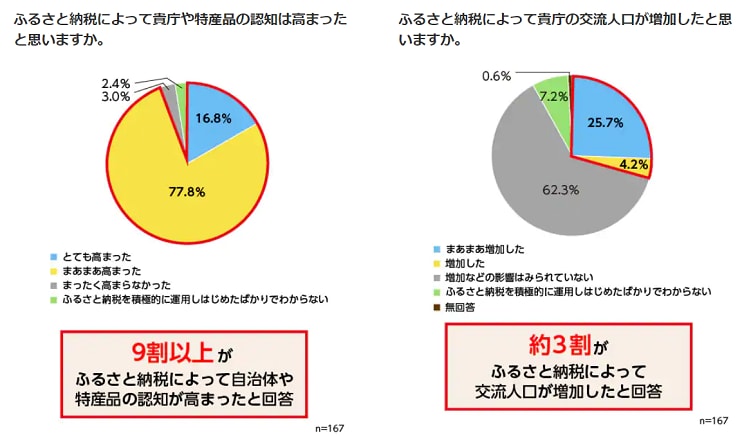

1. 回答自治体のうち、約95%の自治体が「ふるさと納税によって地域や特産品の認知が高まった」と回答しました。またふるさと納税で交流人口が増加したと回答した自治体は約30%と、ふるさと納税が地域PRや交流人口の増加につながっていることがわかりました。

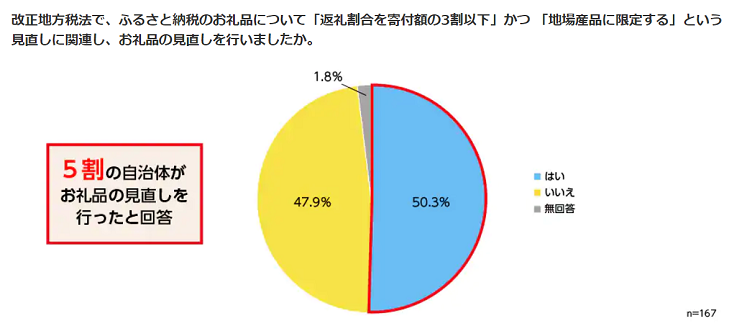

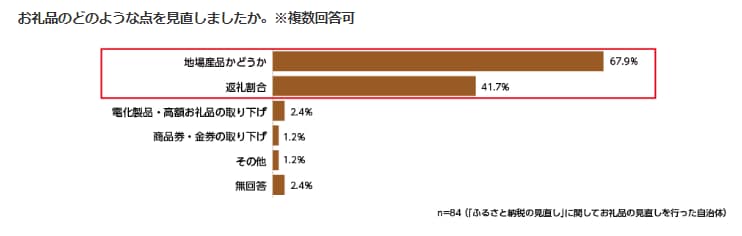

2. 改正地方税法で、ふるさと納税のお礼品に関するルールが制定されたことに関連し、「ふるさと納税のお礼品の見直しを行った」と回答した自治体は約50%でした。見直した内容で最も多かったのは「地場産品かどうか(67.9%)」。次いで「返礼割合(41.7%)」という結果となりました。

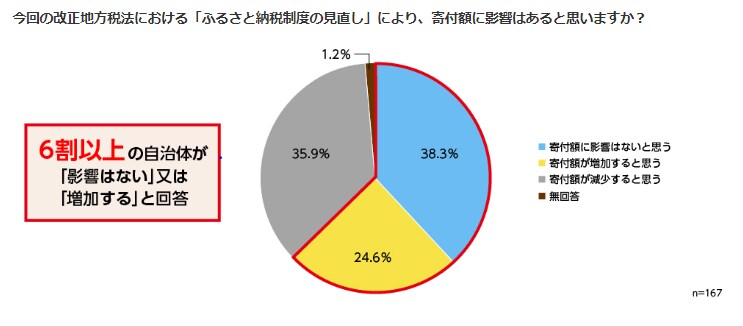

3. 2019年6月の「ふるさと納税の見直し」後の寄付額について「影響はない」「増加すると思う」と回答した自治体が60%を超えました。

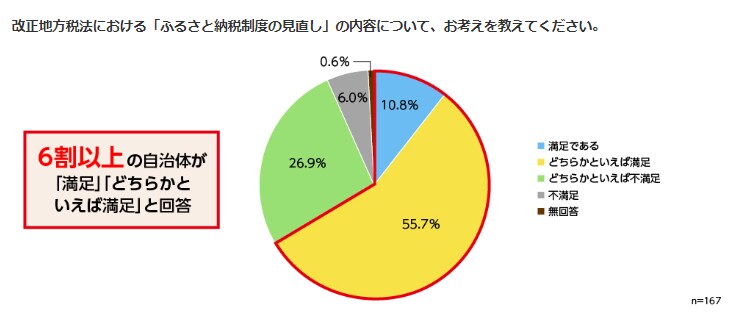

また、見直しの内容に「満足」「どちらかといえば満足」と回答した自治体は約65%でした。

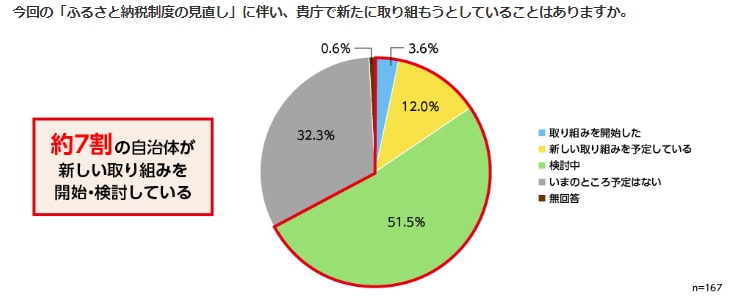

4. ふるさと納税制度の見直しに関連し、約70%の自治体が新しい取り組みを開始、または予定・検討していると回答しました。自治体の取り組みにより体験型のお礼品の増加や住民と一体となった取り組みなどが期待されます。

約95%の自治体が「ふるさと納税によって、地域や特産品の認知が高まった」と回答

制度によって「地域や特産品の認知が高まった」と回答した自治体は約95%で、ほとんどの自治体が、地域や特産品のPRの点で効果を感じている事がわかりました。

また、約30%の自治体が制度によって「交流人口が増加した」と回答しており、寄付やお礼品で知ってもらうだけではなく、地域に訪れてもらうという効果にもつながっている事がわかります。

地域や特産品の認知増加、または交流人口増加を実感したエピソードとして、以下のような声が寄せられました。

・寄付金の使い道を市民とともに検討することなどを通じ、市全体で将来のまちづくりを考えるきっかけになった。

・町にある小さなレザー工房の事業者さんが作った製品をふるさと納税のお礼品として全国の皆さんに知っていただいたことをきっかけに製品づくりのやりがいにつながった。

・特に首都圏に対して、本市の地場産品をPRできた。お礼品協力事業者である農家が新たな商品(加工食品)の開発にチャレンジする機運の醸成にもつながった。

・全国的に町の名前が知れ渡ったことにより、地域の名所などに訪れる来町者が増加した。

・本町のことをふるさと納税をきっかけに知り、食事券や宿泊券の利用を通して、実際に足を運んでいただける方がみえたり、リピーターとして何度も利用していただく方がみえたりしている。

回答自治体の50%が2019年6月の「ふるさと納税制度見直し」に関連してお礼品を見直し

改正地方税法で、ふるさと納税のお礼品に関するルールが「返礼割合を寄付額の3割以下」かつ「地場産品に限定する」と指定されたことに関連し、「ふるさと納税のお礼品の見直しを行った」と回答した自治体は約50%でした。

見直しを行った内容で最も多かったのは「地場産品かどうか(67.9%)」。次いで「返礼割合(41.7%)」という結果となりました。

約65%の自治体が、寄付額に「影響はない」「増加する」と回答

改正地方税法の「ふるさと納税制度の見直し」が寄付額へ与える影響について、約36%の自治体が「寄付額が減少すると思う」と回答した一方、約63%は「寄付額に影響はないと思う(38.3%)」「寄付額が増加すると思う(24.6%)」と回答しました。

回答の理由について、それぞれ以下のような声が寄せられました。

「影響はないと思う」「増加すると思う」と回答した自治体

・ ふるさと納税制度の見直しにより、お礼品の内容が悪くなったわけではないため。

・ 今まで他自治体に寄付されていた方が、制度改正に伴い今後別の自治体に流れていくことが予想されるため、お礼品の発掘やPR次第で寄付額の増加が見込めると考える。

・ 当市としては、以前から基準の範囲内で運用しており、他市の見直しにより一律の基準の中で比較されるようになるため、増加を期待したい。

「減少すると思う」と回答した自治体

・ 地場産品以外のお礼品を取り下げたことにより、寄付数、寄付額の減少が見込まれる。

・ 被災地支援品として地場産品以外のお礼品を取り扱っていたが、希望者が多く、寄付金額に影響する可能性があるため。

また、回答自治体のうち、約65%が改正地方税法における「ふるさと納税の見直し」に「満足(10.8%)」「やや満足(55.7%)」と回答しました。

こちらの回答の理由についても、それぞれ以下のような声が寄せられています。

「満足である」「どちらかといえば満足」と回答した自治体

・ 国により、統一的な条件を示していただいたことで、地方公共団体間での公平な取り扱いが促進されるから。

・ 今までのように、自治体間で競争をあおるような動きが抑制され、ふるさと納税の本来の趣旨を再確認する機会となるのではないか。

「不満足」「どちらかといえば不満足」と回答した自治体

・ 統一したルールを決めること自体は良いことだが、送料を含めた募集経費の5割は、大都市から遠い自治体が不利になるなどの問題があり、今後改善の余地があるため。

・ 経費割合を寄付額の5割としたことにより、PRなどの経費削減が必要となるため、「ふるさと納税」を活用した地域の魅力発信につながらないことが懸念される。

新たな取り組みを検討している自治体は約70%

ふるさと納税制度の見直しに関連し、約70%の自治体が「新しい取り組みを開始した」、または「予定している」「検討中」と回答しました。

具体的な取り組み内容として、以下のような声がありました。

・お礼品協力事業者向けに勉強会を実施し、事業者同士のつながりを生み出し、地場産品基準を満たす新たなお礼品を開発できればと考えている。

・お礼品という「モノ」だけではなく、市の施策事業などの「コト」への共感が得られるよう、クラウドファンディングなどの実施を検討する。

・体験型など、地元へ来てもらうような内容のお礼品を協議中。

・近隣市町村との共通お礼品の設定。

・寄付金を活用した市の取り組みや地域産業について、市民と連携したPRの実施を検討している。

自治体の取り組みにより、今後体験型のお礼品の増加や、住民と一体となった取り組みなどが期待されます。

■調査概要

実施期間:2019年5月16日~2019年5月29日

手法:インターネット調査

実施機関:株式会社さとふる

対象:ふるさと納税サイト「さとふる」で取り扱う167自治体

調査結果はふるさと納税サイト『さとふる』でも紹介しています。https://www.satofull.jp/static/research/2019_municipality_research.php