石川県羽咋市 今ある資源を最大化させる6次産業化施策

日本で唯一、波打ち際を自動車で走ることができる「千里浜なぎさドライブウェイ」があるまち、石川県羽咋(はくい)市では、ふるさと納税の寄付の使い道に「教育分野」などのほかに「地方創生分野」や「市民憲章推進分野」などの使い道が設定されています。

全長8kmものビーチを車で走れる千里浜なぎさドライブウェイ

全長8kmものビーチを車で走れる千里浜なぎさドライブウェイ

今回は羽咋市のふるさと納税や6次産業にかかわる産業建設部6次産業創生室の安達崇さんと岡田常一さんに、ふるさと納税の寄付の使い道や、羽咋市が取り組む6次産業化についてお話を聞きました。

まちの資源を守り、雇用を創出する寄付の使い道

羽咋市のふるさと納税の使い道で特徴的なものが「市民憲章推進分野」と「地方創生分野」です。「市民憲章推進分野」とは、1973年に羽咋市の市制15年周年を記念して制定されたもので、青年・女性団体など、市民有志が1,000人の市民に「こんな市民になろう」「こんなまちをつくろう」という希望や意見を聞き取り調査し、まとめられた「市民共同のちかい」です。

具体的な寄付活用事例の一つとして「千里浜なぎさドライブウェイ」の海岸清掃が挙げられます。自分たちの住むまちの自然環境を守ると共に、訪れる観光客の為に、年に数回海岸の清掃活動が市民参加のもと行われるそうです。

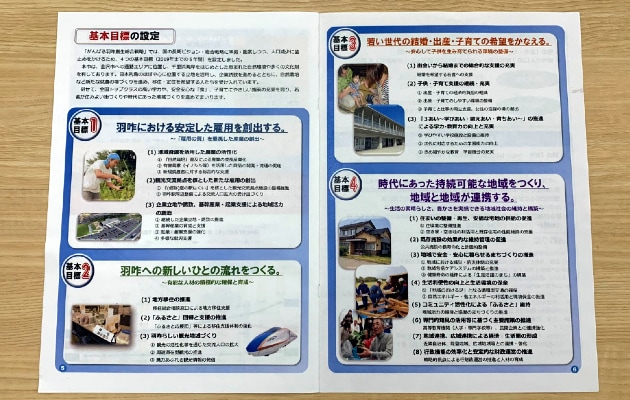

一方で、「地方創生分野」は2018~2019年度に羽咋市にふるさと納税した人から最も指定された使い道です。人口減少が続く中で、まちが目指すべき方向性を定めることで人口の減少をゆるやかにしていくことを目指し作られた4つの目標にかかわる取り組みにふるさと納税の寄付が使用されています。

雇用創出や子育て環境の整備など、住みやすいまちづくりを

目指した4つの基本目標が掲げられている

なかでも、「羽咋における安定した雇用創出」という基本目標の中には、2017年にオープンした「道の駅のと千里浜」などの観光交流拠点を整備することによる新たな雇用の創出を始めとする具体目標が掲げられています。

自治体が産業や雇用の創出に力を入れている背景について、安達さんはこう語ります。

「羽咋市の千里浜ドライブウェイはたくさんの方が訪れる観光地で、観光バスなども来るので交通量が多いのですが、通った後には、市外の温泉地などに宿泊することが多く、市内でお金を使う場所が少ないという課題があります。そうした中で作られたのが、『道の駅のと千里浜』です。道の駅ができることで、訪れた観光客の方々が地域のお土産をお求めいただくことができます。また、道の駅は市民にとっても働き口が増えるというメリットがあります。就職したくても働き口がないと、若い世代が転出してしまうので、『雇用の創出』という意味でも道の駅は重要です」(安達さん)

2017年にオープンした「道の駅のと千里浜」

観光客などで連日にぎわいを見せている

羽咋市では「雇用の創出」の取り組みとして、道の駅をオープンさせるだけでなく、自然栽培を普及させることによる農業の成長産業化や、有害鳥獣であるイノシシを活用した商品開発・流通の促進といった取り組みも行っています。

また、これらの取り組みは雇用の創出だけでなく特産品を生み出すという目的も兼ねていると安達さんは話します。

「金沢市で生産される『加賀野菜』などテレビでも名前が聞かれるものがありますが、羽咋市にはそういったブランド名のついた野菜や米がないという課題を持っていました。そのため、羽咋市の中でブランドを作ることを目的に、イノシシを使った『のとしし』や自然栽培の『羽咋米』など特色のある特産品づくりが進められてきました」(安達さん)

イノシシを使った羽咋市の取り組みは以前「ふるさとこづち」でも紹介していましたが、羽咋市の自然栽培米「羽咋米」は農薬や肥料を使わないことで、人気となり、2019年は受付開始から6か月でふるさと納税のお礼品として確保していた20tを消費し、翌年分の受付を急遽早める対応が必要となるほど、人気が出ているそうです。

羽咋市のイノシシを使った取り組み「イノシシ肉を能登の特産品に」を読む>>

「『羽咋米』が品不足となると、今度は生産する若い農業従事者の方が出てくださることが期待されます。一般的にお米の価格は下がり続けており、1kgあたり400円程度で販売されていますが、『羽咋米』は自然栽培米という部分が評価され、1kg1000円程度で取引されています。手間がかかり、同じ面積で作付してもとれる量は少ないといった部分はありますが、その分、高値で取引ができるお米であれば、新しく取り組んでくれる人も増えるのではないかと思っています。最近は食に関する安心安全という部分にこだわる方も多く、特に首都圏の方からのお申込みは非常に多いですね」(安達さん)

羽咋市役所 産業建設部6次産業創生室 地域商社支援係 安達崇さん

羽咋市役所 産業建設部6次産業創生室 地域商社支援係 安達崇さん

"能登のイイもの"から地域の生産者が安心して生産できる体制を

羽咋市では6次産業という切り口からも魅力的な特産品づくりを目的に取り組みを行っており、市に6次産業創生及び地域商社の支援を行う課を設けています。これまでに、「羽咋米」を使った棒寿司や「のとしし」を使った肉まんやちまき、のとししカレーなどの商品開発を行い、道の駅やふるさと納税でPRをしてきました。

大手企業で商品開発や海外マーケティングに長年携わった経験を持ち、2018年から市の6次産業創生室、地域商社機能推進担当となった岡田さんは羽咋市での商品開発のコツについてこう話します。

「羽咋市は面積が81.85平方キロメートル、人口2万人程度の小さなまちですので、地域の産品にこだわって商品開発を行おうとすると、十分な生産量が確保できない可能性があります。そのため、まずは『能登のいいものを発信します』というコンセプトで、全てを地元産にこだわらずに商品開発を行い、販路開拓として販売した商品が市場需要があることがわかってから、羽咋市の生産者の方々に産品を作っていただくように相談します。需要があることがわかれば生産者の方々もロスを抱える不安がなく、生産を始めることが出来ます」

羽咋市役所 産業建設部6次産業創生室 地域商社機能推進担当 岡田常一さん

周辺の食材を使った商品で、先にテストマーケティングを行い、ある程度の需要があることが分かったうえで、生産者に提案を行うことで、安心してものづくりを行う環境や、もっと作ろうというモチベーションにもなり、周囲の生産者も「うちも新しくやってみようか」という連鎖が生まれるそうです。

そういったテストマーケティングの場としても、各地から観光客があつまる「道の駅のと千里浜」は活用されており、需要が見込まれたものは市内生産者の方に生産を提案すると共に、ふるさと納税などの販路を活用することで販売量を増やしていきます。

「最終的には新規就農する方や、どんどん農地を広げていく方が羽咋市の方でも増えていって、原料から加工、販売までのサイクルを市内で回せるようになることを願っています」(岡田さん)

ファンになってくれた人に、繰り返し購入してもらえる場所を

羽咋市では今後、道の駅に地域商社の機能を移管し、より多くの商品開発や販路拡大を行っていく方針で、通販事業なども活用しながら、さらに地域産品のPRや販路拡大に努めていくことを考えています。

「現状は、ふるさと納税のお礼品として提供したものを買おうとしても、インターネットで販売していないため、道の駅で通販事業を行うことも検討しています。せっかくお礼品を通して商品を知ってもらって、ファンになってくださった方々に、繰り返し購入いただける場所を作らなくてはと考えています」(安達さん)

ふるさと納税制度や、今あるまちの魅力をうまく活用しながら、新たな地域産品の開発を進めている羽咋市、今後どのような魅力的な産品が生まれるのか、楽しみです。