おかし工房桜和 "働く充実と満足"を感じられる福祉施設

和歌山県海南市に「スウィーツ甲子園」でグランプリに輝いたバウムクーヘンを作る、障害者就労支援事業所「おかし工房桜和(さわ)」があります。福祉色を感じさせない商品力と、施設職員・利用者さんのアクティブさが特徴の桜和が、ふるさと納税によりこれまで以上に全国へ商品を届けることができるようになった現在の変化を、所長の拔井友希さんと、営業担当の山添利也さんに伺いました。

笑顔で働ける場所「おかし工房桜和」

1988年、海南市に「海南福祉共同作業所」が開所しました。いまでは社会福祉法人一峰会という名で、海南・海草地域に7か所の事業所を構えており、その中の一つが「おかし工房桜和」です。

パン作りからはじまった一峰会ですが、利用者の増加に伴い新しい事業所を建てる中で、おかし工房桜和が誕生しました。

おかし工房桜和 サービス責任者・所長 拔井 友希さん

おかし工房桜和 サービス責任者・所長 拔井 友希さん

「私たちがおこなうのは障害者福祉。彼らが生活していくための障害年金はどんどん減額されているのが現状です。いずれ両親が亡くなり、残された彼らが生活していくために、障害年金と桜和で得る給料で生活できるレベルに持っていきたいと考えています。

ただ『働く』だけではしんどくなり、働くことが嫌になってしまいますよね。だからみんなで協力し、笑顔で切磋琢磨し働くことを目指しています。それで『働く、活きる、笑顔』という理念を掲げています」そう教えてくれたのは、所長の拔井さんです。

和歌山の素材にこだわったバウムクーヘン作り

今では15名の利用者の方々が、一生懸命バウムクーヘンや焼き菓子作りに励んでいます。バウムクーヘン作りのはじまりについて聞きました。

「初めからお菓子作りに特化した施設ではありませんでしたが、利用者の方が使いやすい機械がないかと探しているとき、ちょうどよく機材と原材料の展示会があり、現在使っているオーブンを見つけたんです。2006年当時、和歌山にバウムクーヘンの専門店はまだあまりなかったということもあり、利用者の方も使いやすそうなこのオーブンに一目惚れしたんです。すぐ導入に向けて動きました」(拔井さん)

専門店が少なかったとはいえ、消費者に選ばれるために、和歌山に根差した、桜和独自のものとして"和歌山県産原材料"にこだわることに決めたそうです。

「バウムクーヘンは卵がメインの商品。この地域には『紀州うめたまご』があり、すべての商品に『紀州うめたまご』を使い、その他の原材料は、備長炭や緑茶、有田みかん、山椒など和歌山県産にこだわって使用しています。地元和歌山の素材を使うことで地域貢献にもつながりますよね。

現在のイチオシは『手むき有田みかんバウム』。焼き上げまで全員で手分けして仕上げています。みかん果汁を生地に練り込むのですが、『焼き菓子なのにジューシー』と評判もいいですね」(拔井さん)

「和歌山素材のバウムクーヘン」として現在は5つの味を楽しめる

「和歌山素材のバウムクーヘン」として現在は5つの味を楽しめる

自慢のバウムクーヘンを全国へ広めたい

「ふるさと納税のお礼品提供を始めたのは、自信を持っている商品を全国へ広めたいと思っていたからです」(拔井さん)

これまでネット販売など全国販売をしておらず、事業所の近隣で細々と販売していたという桜和が、ふるさと納税を始めた理由を、拔井さんはこういいました。

「『さとふる』は作業が楽です!商品を用意しておけば、配送業者が集荷に来てくれる。送り状伝票も持って来てくれるので何もしなくて良く、とっても楽で助かっています」(拔井さん)

今ではふるさと納税だけでなく、ECサイトの掲載などもおこなっているそう。桜和のこだわりがたくさんの人に伝わり、2015年には関西を中心にした障がい福祉事業所が製造するお菓子のコンテスト「スウィーツ甲子園」でグランプリに輝いたほか、全国47都道府県からご当地バウムクーヘンが一同に集結する「バウムクーヘン博覧会2019」では和歌山代表に選ばれました。

福祉法人と民間企業の連携で取引が拡大

ふるさと納税など販路が拡大する中、ある人物の登場で桜和はさらに忙しくなります。その人物とは、2018年4月から仲間入りした山添さんです。

株式会社コンフォート代表取締役 山添 利也さん(左)

株式会社コンフォート代表取締役 山添 利也さん(左)

山添さんは、コンサルティング会社勤務を経て、和歌山市内にケーキ屋を創業し、企画や営業をおこなっていました。その経験を活かし、お菓子屋のコンサルティングや営業活動を代行しています。

「中学1年生の息子が障害を持っていて、いずれこちらの世界にお世話になる。そういう意味でもお役に立てることがあればという想いもあり、桜和とお付き合いが始まりました。

2018年7月から和歌山県下のお土産店などへ営業をかけさせていただいて、取引先を拡大している途中です」(山添さん)

山添さんのおかげでパティシエとのつながりも生まれ、就労支援事業所と民間企業の連携で、商品のブラッシュアップ・販路拡大につながっています。

「事業所の方だけで商品企画から製造、販路開拓までをやるのは大変です。良い商品を作っても営業に行けず売り上げが伸びないことも多い。私のような民間の人間が入ってお手伝いできればと考えています。

私はお菓子を作れないので、パティシエをチームに引き入れ、技術的なことは彼に聞いています。ほかにもデザイナーの方に参加してもらいパッケージをデザインしたりと、民間の人間が入ってチームを組むことでうまくいくという仮説を立証していっている途中です」(山添さん)

まさに結果が出つつある桜和で起こった、化学反応を伺いました。

「僕らは福祉ではプロかもしれないけれど、お菓子作りに関しては素人。バウムクーヘンの5つのフレーバーは、素人感覚で作った商品もあります。備長炭や山椒を使おう!と考えるパティシエの方はあまりいないと思うんです。素人だからこその発想で、『この味にしたい!』を叶える方法をパティシエの方に聞いて、作り方などをブラッシュアップしてもらう。

とても恵まれているなと思います。僕らは利用者さんにどう活躍してもらうかなど現場を見ることに集中して『福祉のプロの仕事』に専念できる。あとのことはその道のプロの方にお願いしています。

営業面では、山添さんの登場で在庫のストックができない状態になりました。製造したもの全てがなくなる勢い。昨年よりも1.5倍くらい取引量が増えました。金額でいうと、前年同月比で100万円も売り上げが伸びました」(拔井さん)

チームの中でそれぞれのプロフェッショナルが担当することで、福祉色を感じさせず、商品そのもの勝負することができています。

福祉色を出さずにお菓子メーカーとして勝負

「営業に行くときは"福祉"とはいわないんです。"お菓子のメーカー"として行く。

最近は販売店さんからご指名いただき、商品を扱いたいといっていただくこともあります。恐らくそういうところは福祉施設の商品だと気づいていない。それでも取り扱いたいといってくださっています」(山添さん)

こうした話を聞き、桜和は一つのメーカー、ブランドになっていると感じました。

「福祉色を出してしまえば『可哀想だから買っちゃろか~!』という方もいると思います。

ある意味それは差別になる。商品で勝負したいので、食べてみて裏を見たら福祉施設だったという、それが良いんです」(拔井さん)

ふるさと納税のお礼品も福祉施設の商品とうたわずに掲載しています。

寄付者の方がすごくおいしいと思ったお礼品が実は福祉施設のものとわかると、寄付に加えて福祉施設の支援につながっていたということもわかり、寄付者の方もうれしいはずです。

「ありがとう」といわれる存在に

ふるさと納税による全国展開、山添さんの営業による取扱店舗の増加により、生産量が拡大しています。利用者の皆さんにはどのような変化があったのでしょうか。

「忙しくなればなるほど職員は自分の仕事で手一杯。そうすると利用者の皆は自分で考えて仕事を覚えるようになりました。『あれやっとくわ』と、先頭に立って動いてくれることにびっくりしました」(拔井さん)

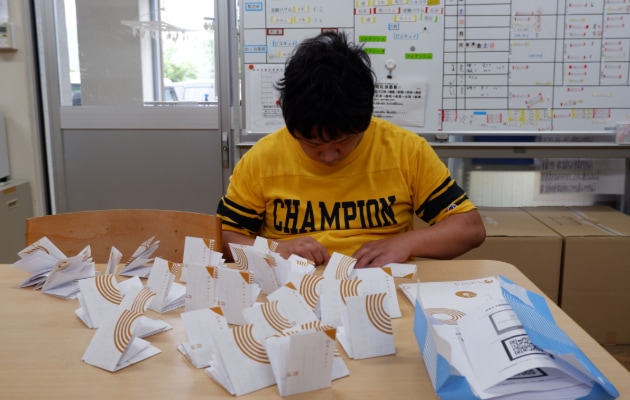

商品に同封するチラシを折るのも利用者の方

商品に同封するチラシを折るのも利用者の方

利用者の皆さんに責任感が出たという拔井さん。これまで、ある意味囲われた世界にいた利用者の方々が、"自分たちでできること"を開拓していくようになったそう。

「利用者の皆はどうしても『ありがとう』といわれることが人生の中で少ない。そんな中で職員も『任せたよ!』と自然にお願いし、感謝できる環境にあります。

中には残業していただく方もいるんですよ。忙しい時期には『早く来たよ』と自発的に来てくれる方もいる。本当にありがたいです」

利用者の皆さんと

忙しくなり、場数を踏むことで覚えられることが増えました。

「前まであんなに手がかかっていたのにいつの間に...と驚くことも。ただ、それは職員が『こうしなくてはいけない』と勝手に決めつけていたということに、気づかされました」(拔井さん)

生産量の拡大が、利用者の皆さんにとって"働く充実と満足"につながっています。

ふるさと納税が地域の活性化に

差別化のために和歌山県産の素材にこだわったことは、地域のものを楽しみたい、海南市を応援したいと考える寄付者にも喜ばれています。

「東京の方からの寄付が多いので、海南から、和歌山から出て東京に行った方が寄付してくれているのかな?と思ったりして、地域と都会はつながっていると感じました。

ふるさと納税は我々から直接発送するので、卸売販売に比べると利益率が高いです。

事業者としてはうれしいですよね。利益が増えれば彼らのお給料が増えるので、工賃の向上につながっています」(拔井さん)

「微力ながら、ふるさと納税の取り組みが、地域の活性化につながるのでは」と話す拔井さん。

有田みかんや備長炭、山椒などの原材料は、現地へ出向き、農家の方に話を聞いてから直接購入しています。

「我々が作るのは加工品。例えばみかんなどは青果としては扱えないものも活用できます。

少しずつでも、寄付者の方が増え、海南市、和歌山県を知ってもらえたら、農家さんにも喜んでもらえるのではないでしょうか。そうやって地域貢献の循環の輪が広がっていけばいいなと思っています」(拔井さん)

楽しいと思えば突き進む

民間企業との連携や材料の調達など、桜和は新しいことに積極的で、職員の方々が生き生きしています。まさにアクティブな福祉施設です。

「楽しいと思えば突き進む法人です。ストップをかける人がいなきゃいけないんですけどね。今はいい方向に突き進んでいると思います」(拔井さん)

「一緒に仕事をしていて楽しいです」(山添さん)

アクティブに突き進む桜和の、今後の展望を伺いました。

「海南市にはお菓子の神社があって、『お菓子のまち海南市』として盛り上げようとしています。僕らはメーカーでもあるので、市の役に立てたらと思っています。それもふるさと納税を通じてPRできるとすごくいいですよね。

他にも、地域の子ども食堂にバウムクーヘンの端っこを提供しようと考えているんです。実は端っこも販売してはいるのですが、本体で利益を上げているので、ある意味原価はかかっていない。それを提供できればと思っています」(拔井さん)

8月に開所する新しい事業所「あすの実」では、ポップコーンのブランドを立ち上げるそう。

「ポップコーンも全て和歌山フレーバーで計画しています」(山添さん)

「秋にデビュー予定なので、いきなり『さとふる』さんで扱ってもいいかもしれません。

桜和では、同じ法人の『あすなろ共同作業所』で有田みかんの皮むきなどの農産加工をやってもらっています。『あすなろ共同作業所』の加工品をあすの実や桜和など、同じ法人の事業所で使う流れを作っていきたいと思っています」(拔井さん)

新しい取り組みの実現に向けて突き進む「おかし工房桜和」。これからも"働く充実と満足"を利用者の方々に感じてもらい、これまで以上に地域貢献の輪が広がることを期待しています。